Hoshin Kanri vs. OKR – ein Vergleich

Inhaltsverzeichnis zum Aufklappen

Zwischen langfristiger Vision und kurzfristiger Umsetzung bewegen sich Unternehmen täglich im Spannungsfeld von Strategie und Praxis. Hoshin Kanri und OKR sind zwei bewährte Ansätze, um Ziele klar zu definieren, Fortschritte messbar zu machen und Strategien nachhaltig im Alltag zu verankern.

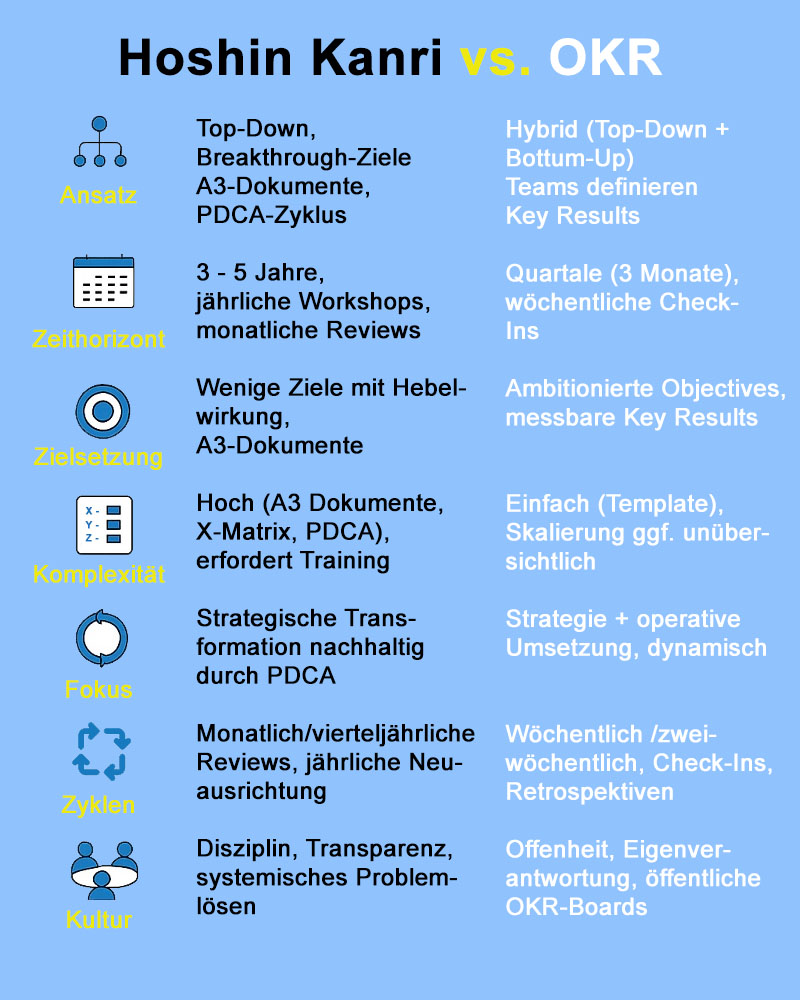

Nach einem kurzen Blick auf die historischen Wurzeln stelle ich sieben zentrale Vergleichsaspekte vor: vom Ansatz und Zeithorizont über Zielsetzung, Komplexität und den Schwerpunkt auf Strategie oder Umsetzung bis hin zu Überprüfungszyklen und der Unternehmenskultur. Zum Schluss erläutere ich kurz nochmals die speziellen Methoden und Werkzeuge im Hoshin Kanri und gebe ich einen Ausblick darauf, wie sich beide Frameworks im Alltag erfolgreich kombinieren lassen.

Los geht’s!

Kurzer Blick auf die Ursprünge von Hoshin Kanri und OKR

Hoshin Kanri, auf Deutsch etwa „Steuerungsnadel-Management“, entstand in den 1960er-Jahren bei Toyota. Ziel war es, aus einer allgemeinen Unternehmensvision wenige klar definierte Durchbruchziele abzuleiten und tiefgreifende Verbesserungen nicht dem Zufall zu überlassen, sondern systematisch zu steuern. In Japan wurde dieser Ansatz als Policy Deployment bekannt, ein strukturierter Prozess, der früh die Einbindung aller Hierarchieebenen betonte. Von der Chefetage bis zur Werkhalle sollte jeder verstehen, welchen Beitrag er oder sie zur Erreichung der großen Ziele leisten kann. [1]

OKR, kurz für Objectives and Key Results, entstanden nur gut ein Jahrzehnt später in den späten 1970er-Jahren bei Intel. Andy Grove, der damalige CEO, suchte nach einem flexiblen Rahmenwerk, um ambitionierte Ziele greifbar und messbar zu machen, ohne in starren Strategiepapiere zu verharren. Der Investor John Doerr brachte das Konzept in den 1990er-Jahren zu Google. Dort halfen OKRs dabei, eine rasant wachsende Organisation auszurichten, den Fokus zu schärfen und Transparenz zu schaffen. Bis heute gilt das Framework als einer der Grundpfeiler der Innovationskultur im Silicon Valley. [2]

1. Ansatz

Hoshin Kanri folgt in erster Linie einem klaren Top-Down-Prinzip. Die oberste Führungsebene legt eine Handvoll Breakthrough-Ziele fest, die innerhalb von drei bis fünf Jahren erreicht werden sollen. Diese großen Ziele werden dann schrittweise aufgeteilt: vom Geschäftsbereich über die Abteilung bis zum einzelnen Team. Auf jeder Ebene entstehen sogenannte A3-Dokumente, in denen Problemursache, Zielzustand, Maßnahmen und Ergebnisse übersichtlich festgehalten werden. Parallel dazu durchlaufen alle Maßnahmen kontinuierlich den PDCA-Zyklus (Plan-Do-Check-Act), um Fortschritte zu überprüfen, aus Erfahrungen zu lernen und bei Bedarf Anpassungen vorzunehmen. [3]

OKR verbinden dagegen Top-Down-Vorgaben mit Bottom-Up-Beiträgen. Die strategischen Objectives werden von der Unternehmensspitze vorgegeben, während Teams und Mitarbeitende ihre Key Results eigenständig entwickeln. Dieser hybride Ansatz fördert Motivation und Ownership, da jeder seinen eigenen Fingerabdruck in den Zielen hinterlässt.

2. Zeithorizont

Ein charakteristisches Merkmal von Hoshin Kanri ist der langfristige Blick: Breakthrough-Ziele erstrecken sich über drei bis fünf Jahre, begleitet von jährlichen Strategie-Workshops, in denen der Plan überprüft und angepasst wird. Innerhalb eines Jahres erfolgt eine Startrunde, in der operative Unterziele für die Quartale definiert werden, und es gibt monatliche bis vierteljährliche Management-Reviews.

OKR dagegen sind auf kurze Zyklen ausgelegt: Üblicherweise arbeiten Teams in Quartalen, also jeweils drei Monate, und überprüfen wöchentlich oder alle zwei Wochen ihren Fortschritt. Dieses kurze Intervall steigert die Reaktionsfähigkeit gegenüber Marktveränderungen, erfordert jedoch einen stabilen Rahmen, damit die langfristige Vision nicht verloren geht.

3. Zielsetzung

Zwei zentrale Fragen bei Hoshin Kanri lauten:

- „Wo wollen wir als Unternehmen wirklich einen Durchbruch erreichen?“

- „Welche wenigen Ziele haben den höchsten Hebel?“

Diese Breakthrough-Ziele werden äußerst knapp formuliert und mit präzisen Messgrößen verknüpft. Jedes A3-Blatt dokumentiert dann, wie das Team von der aktuellen Situation zum Zielzustand gelangen will.

OKR legen den Fokus auf ambitionierte, aber erreichbare Objectives, unterstützt durch konkret messbare Key Results. Ein Objective könnte etwa lauten „Marktführerschaft im Segment X erreichen“, während die Key Results messbare Größen wie Umsatz, Kundenbewertungen oder Feature-Fertigstellungen definieren. So entsteht ein klarer Handlungsrahmen für alle Beteiligten.

4. Komplexität in der Anwendung

Die umfassende Implementierung von Hoshin Kanri erfordert Disziplin und Training: Die mehrstufige Ableitung, die Erstellung und Pflege von A3-Berichten, regelmäßige PDCA-Reviews und die Nutzung einer X-Matrix zur konsolidierten Visualisierung sind zeitintensiv. Eine X-Matrix fasst strategische Ziele, Kennzahlen, Schlüsselmaßnahmen, Verantwortliche und Zeitpläne in einem einzigen Dokument zusammen und erleichtert die Abstimmung zwischen Ebenen.

OKR sind vergleichsweise schnell eingeführt: Ein einfaches Template mit einem Objective und drei bis fünf Key Results genügt, um zu starten. Doch in schnell wachsenden oder großen Organisationen kann die Pflege hunderter OKR unübersichtlich werden, wenn nicht klare Verantwortlichkeiten und Review-Routinen etabliert werden.

5. Fokus auf Strategie vs. Umsetzung

Hoshin Kanri ist strategisch tief verankert: Es übersetzt Vision und Mission in strukturierte Maßnahmenpakete, die auf allen Ebenen ausgerollt werden. Der Fokus liegt auf nachhaltiger Transformation, die durch kontinuierliche PDCA-Schleifen abgesichert wird.

OKR hingegen verknüpfen Strategie und Umsetzung dynamisch: Objectives geben die strategische Richtung vor, Key Results definieren die operativen Meilensteine. Regelmäßige Check-Ins fördern das Lernen in Echtzeit und ermöglichen schnelle Kurskorrekturen.

Beide Ansätze lassen sich kombinieren: Hoshin liefert die langfristige Roadmap, OKR beleben die kurzfristige Umsetzung mit Agilität.

6. Überprüfungszyklen

Ein fester Bestandteil von Hoshin Kanri sind die PDCA-Zyklen auf jeder Ebene: Plan (Ziel & Maßnahmen definieren), Do (Maßnahmen umsetzen), Check (Ergebnisse messen) und Act (Anpassungen vornehmen). Monatliche oder vierteljährliche Management-Reviews stellen sicher, dass Abweichungen rechtzeitig erkannt werden. Jahresauftaktrunden ermöglichen die Neuausrichtung der Breakthrough-Ziele.

Bei OKR gibt es standardisierte Check-In-Meetings meist wöchentlich oder zweiwöchentlich, in denen die Teams ihren Fortschritt auf den Key Results präsentieren. Nach Ablauf des Quartals folgt eine Retrospektive, um Erkenntnisse in die nächste Planung einfließen zu lassen. [4]

7. Unternehmenskultur

Hoshin Kanri verlangt Disziplin, Transparenz und eine Kultur, die systematisches Problemlösen wertschätzt. Die A3-Workshops fördern gemeinsames Lernen: Teams erarbeiten Schwachstellen, hinterfragen Annahmen und dokumentieren ihre Lösungswege. Die X-Matrix ermöglicht es, über Abteilungsgrenzen hinweg Verknüpfungen zu erkennen und Synergien zu nutzen.

OKR etablieren eine Kultur der Offenheit und Eigenverantwortung: Durch öffentliche OKR-Boards sehen Mitarbeitende, woran andere arbeiten, und können bei Bedarf unterstützen oder Impulse geben. Fehler werden nicht sanktioniert, sondern als Quelle für Verbesserungen verstanden.

Beide Ansätze tragen also zu einer lernenden Organisation bei.

Tabelle: Hoshin Kanri und OKR im Vergleich

Methoden und Werkzeuge im Hoshin Kanri

Hoshin Kanri nutzt drei zentrale Methoden bzw. Werkzeuge:

- PDCA (Plan-Do-Check-Act): Der iterative Verbesserungszyklus ist das Herzstück, um Planungen systematisch zu verifizieren und anzupassen.

- A3-Management: Ein DIN-A3-Formular dient als kompaktes Kommunikations- und Problemlösungsdokument. Es strukturiert Problemdefinition, Ursachenanalyse, Maßnahmenplan und Ergebnisdarstellung auf einer Seite und dient dabei auch als Kommunikationsbasis mit Beteiligten ebenso wie auf Entscheidungsebene.

- X-Matrix: Als westliche Weiterentwicklung fasst sie in einer einzigen Grafik strategische Ziele, Kennzahlen, Maßnahmen, Verantwortliche und Zeitpläne zusammen. Die Matrix vereinfacht die Koordination über mehrere Ebenen hinweg und sorgt für Transparenz.

Durch diese Werkzeuge wird der Hoshin Kanri Prozess stringent, nachvollziehbar und effektiv – ganz im Sinne der Lean-Philosophie, die Verschwendung vermeidet und den Fokus auf wertschöpfende Aktivitäten legt.

Schlussbetrachtung

Hoshin Kanri und OKR stehen nicht im Widerspruch zueinander, sondern ergänzen sich sinnvoll. Hoshin Kanri bietet den stabilen Rahmen für langfristige, tief greifende Veränderungen und sorgt mit klaren Methoden und Werkzeugen für Verbindlichkeit. OKR bringen Agilität, Transparenz und Beteiligung ins Spiel, motivieren Mitarbeitende und ermöglichen schnelle Anpassungen.

Gemeinsam geben beide Ansätze Unternehmen die Chance, ihre Visionen in klare Strategien zu übersetzen und dabei flexibel genug zu bleiben, um auf Veränderungen im Markt zu reagieren. So wächst eine Kultur, die systematische Prozessoptimierung mit dynamischem Lernen verbindet und alle Ebenen in die Zielgestaltung einbezieht. Genau das ist entscheidend, um auch in komplexen Zeiten dauerhaft erfolgreich zu sein.

Hinweise:

Melden Sie sich gerne bei Götz Müller, wenn Sie sich über Hoshin Kanri, OKR oder die Kombination von beiden Ansätzen in Ihrem Unternehmen austauschen wollen. Und wenn Sie einen oder beide Ansätze bei sich vor Ort nutzen wollen, ist er bestimmt eine sehr gute Adresse. Leicht erreichen Sie Götz Müller auf LinkedIn oder über seine Website.

[1] Hier finden Sie eine Podcastfolge zum Thema: Hoshin Kanri: Management von Zielen und Plänen.

[2] Hier finden Sie weitere Informationen zu Objectives and Key Results.

[3] Hier finden Sie weitere Informationen zum PDCA-Zyklus.

[4] Und hier finden Sie weitere Informationen zu Retrospektiven.

Wenn Ihnen der Beitrag gefällt oder Sie darüber diskutieren wollen, teilen Sie ihn gerne in Ihrem Netzwerk. Und falls Sie sich für weitere Tipps aus der Praxis interessieren, dann testen Sie gerne unseren beliebten Newsletter mit neuen Beiträgen, Downloads, Empfehlungen und aktuellem Wissen. Vielleicht wird er auch Ihr Lieblings-Newsletter.

Götz Müller hat weitere Beiträge im t2informatik Blog veröffentlicht, u. a.:

Götz Müller

Götz Müller beschäftigt sich seit 1993 mit dem Management von Entwicklungsprojekten, seit 1998 mit Veränderungsprojekten und Kontinuierlichen Verbesserungsprozessen und seit 2006 mit Neuro-Linguistischem Programmieren. Er ist ausgebildeter Lean Moderator, Lean Six Sigma Black Belt und NLP Master Practitioner. Seit 2009 unterstützt er als selbstständiger Berater, Trainer und Coach Kleinbetriebe, Mittelständler, Handwerksbetriebe aber auch Konzernstandorte in Fragen der Prozessoptimierung und des Kontinuierlichen Verbesserungsprozesses.

Im t2informatik Blog veröffentlichen wir Beträge für Menschen in Organisationen. Für diese Menschen entwickeln und modernisieren wir Software. Pragmatisch. ✔️ Persönlich. ✔️ Professionell. ✔️ Ein Klick hier und Sie erfahren mehr.