Hackathon

Inhaltsverzeichnis: Definition – Merkmale und Arten – Nutzen und Mehrwerte – Herausforderungen – Fragen aus der Praxis – Hinweise

Hackathon – die kollaborative Entwicklung innovativer Lösungen in begrenzter Zeit

Ob in Unternehmen, Universitäten oder der Startup-Szene – überall wird nach neuen Ideen und innovativen Lösungen gesucht. Doch oft scheitert kreative Entwicklung an starren Prozessen, langen Meetings oder fehlender Zeit für Experimente. Wie bringt man kluge Köpfe dazu, fokussiert und effizient an neuen Konzepten zu arbeiten?

Hier kommt der Hackathon ins Spiel: Ein Hackathon ist eine Veranstaltung, bei der Menschen – oft aus verschiedenen Bereichen – zusammenkommen, um in kurzer Zeit (meist 24–48 Stunden) an Problemen oder Herausfordrungen zu arbeiten. Das Ziel ist es, innerhalb dieser Zeit eine funktionierende Lösung, einen Prototypen oder einen neuen Ansatz zu entwickeln.

Der Begriff Hackathon setzt sich aus den Wörtern „Hack“ (im Sinne von kreativer Problemlösung, technischer Kniff oder smarter Lösung) und „Marathon“ (ein langer, anstrengender Wettbewerb) zusammen. Der Name spiegelt die intensive, oft durchgehende Arbeitsweise wider, bei der Teams in kurzer Zeit kreative Lösungen erarbeiten. [1]

Merkmale und Arten von Hackathons

Hackathons zeichnen sich durch eine Reihe von Merkmalen aus:

Ein Hackathon bringt Menschen mit unterschiedlichen Fähigkeiten zusammen, um gemeinsam kreative Lösungen zu entwickeln. In kurzer Zeit arbeiten die Teilnehmenden intensiv an neuen Ideen, experimentieren mit Technologien oder Methoden und kombinieren ihr Wissen, um innovative Konzepte oder Prototypen zu schaffen. Durch diesen kollaborativen Ansatz entstehen oft unkonventionelle Ansätze, die in klassischen Entwicklungsprozessen möglicherweise nicht realisiert worden wären.

Jeder Hackathon ist um eine bestimmte Fragestellung oder ein übergeordnetes Thema strukturiert. Diese können technologische, wirtschaftliche oder gesellschaftliche Herausforderungen betreffen. Oft geht es darum, eine Problematik innerhalb weniger Stunden oder Tage mit innovativen Lösungen anzugehen. Dabei kann der Fokus beispielsweise auf der Entwicklung nachhaltiger Lösungen, künstlicher Intelligenz oder Gesundheitstechnologien liegen.

Viele Hackathons sind als Wettbewerb organisiert, bei dem verschiedene Teams parallel an Lösungen arbeiten. Eine Jury aus Experten bewertet am Ende die entstandenen Projekte anhand vorher festgelegter Kriterien wie Innovationsgrad, Umsetzbarkeit oder gesellschaftlicher Nutzen. Die besten Teams erhalten oft Preise, Fördermöglichkeiten oder die Chance, ihre Idee weiterzuentwickeln.

Ein Hackathon bietet eine intensive Lernumgebung, in der die Teilnehmenden nicht nur eigene Fähigkeiten einsetzen, sondern auch neues Wissen erwerben. Durch den Austausch mit anderen, den Input von Mentoren und Experten sowie Workshops oder Impulsvorträge können sie wertvolle Erfahrungen sammeln. Neben dem eigentlichen Wettbewerb entstehen oft langfristige Kontakte, die zu neuen Projekten, Kooperationen oder sogar beruflichen Möglichkeiten führen können.

Das Veranstaltungsformat ist nicht ausschließlich auf bestimmte Bereiche beschränkt. Während viele Wettbewerbe einen technologischen Fokus haben, gibt es auch Varianten, die sich mit kreativen oder sozialen Herausforderungen befassen. Beispiele dafür sind:

- Software- und Hardwareentwicklung, bei der neue Programme, Apps oder IoT-Lösungen entstehen.

- Business- und Startup-Events, auf denen Teams innovative Geschäftsmodelle oder Marketingkonzepte entwickeln.

- Design-Wettbewerbe, bei denen UX/UI-Konzepte, Grafikdesigns oder Produktideen gestaltet werden.

- Social Impact Initiativen, die Lösungen für gesellschaftliche oder ökologische Probleme erarbeiten.

- Policy- und Legal-Challenges, in denen Gesetzesprozesse und Verwaltungsstrukturen optimiert werden.

- Kreativ-Workshops, bei denen Storytelling, Musik, Kunst oder Content Creation im Mittelpunkt stehen.

Je nach Ausrichtung setzen sich die Teilnehmenden mit unterschiedlichen Themen auseinander und entwickeln neue Ideen.

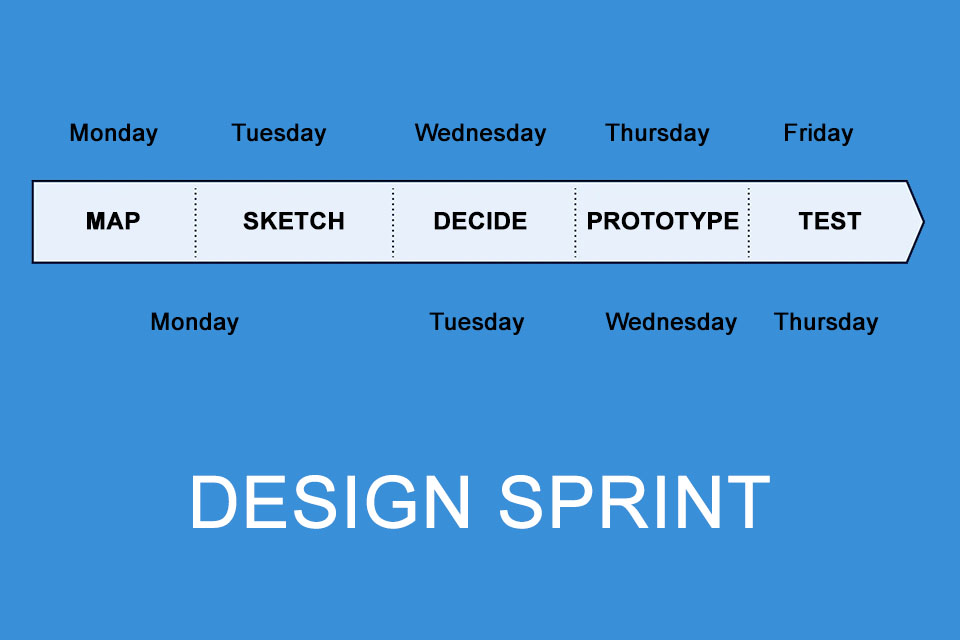

Der Ablauf bei einem Hackathon

Ein typischer Hackathon folgt einer klaren Struktur, die den Teilnehmenden hilft, in kurzer Zeit innovative Lösungen zu entwickeln. Zu Beginn werden alle begrüßt und in das Event eingeführt. Die Organisatoren erklären die Regeln, den Ablauf und das übergeordnete Thema. Oft gibt es Keynotes oder Impulsvorträge von Experten, die Inspiration liefern. Falls die Teams nicht bereits feststehen, haben die Teilnehmenden jetzt die Möglichkeit, sich zu gruppieren.

Nachdem alle Gruppen gebildet sind, beginnt die Phase der Ideenfindung. Die Teams überlegen, welches Problem sie lösen möchten, sammeln erste Konzepte und verteilen die Aufgaben. Sobald eine klare Richtung feststeht, startet die eigentliche Umsetzungsphase. In den nächsten Stunden oder Tagen arbeiten die Teams intensiv an ihren Projekten. Sie entwickeln Prototypen, schreiben Code, gestalten Benutzeroberflächen oder erarbeiten Geschäftsmodelle. Während dieser Zeit stehen oft Mentoren zur Verfügung, die bei technischen oder strategischen Fragen unterstützen.

Wenn die Deadline näher rückt, konzentrieren sich die Teilnehmenden darauf, ihr Projekt abzurunden. Sie testen ihre Lösung, verbessern letzte Details und bereiten ihre Präsentation vor. In einer finalen Pitch-Session stellt jedes Team sein Ergebnis vor. Dabei geht es darum, die Idee überzeugend zu präsentieren und eine funktionierende Lösung zu demonstrieren. Eine Jury bewertet die Projekte anhand vorher festgelegter Kriterien wie Innovationsgrad, technischer Umsetzung oder gesellschaftlichem Nutzen. Anschließend werden die Gewinner gekürt, Preise verliehen und oft Möglichkeiten zur Weiterentwicklung der besten Ideen angeboten.

Am Ende steht nicht nur das fertige Projekt im Mittelpunkt, sondern auch die Erfahrungen, die Netzwerke und die neuen Erkenntnisse, die die Teilnehmenden aus dem Hackathon mitnehmen. Viele Teams bleiben über das Event hinaus in Kontakt, setzen ihre Ideen weiter um oder knüpfen wertvolle Verbindungen für zukünftige Projekte.

Nutzen und Mehrwerte bei Hackathons

Ein Hackathon bietet weit mehr als nur die Möglichkeit, innerhalb kurzer Zeit ein innovatives Projekt zu entwickeln. Teilnehmende und Organisatoren profitieren auf vielfältige Weise von diesem Format. Neben neuen technischen oder kreativen Lösungen entstehen wertvolle Erfahrungen, die langfristig von Bedeutung sein können.

- Durch den intensiven Zeitrahmen werden Teilnehmende dazu angeregt, außerhalb gewohnter Denkmuster zu denken und neue Lösungsansätze zu entwickeln. Ohne lange Entscheidungswege oder bürokratische Hürden können sie Ideen schnell ausprobieren und direkt testen. Das macht Hackathons zu einer effektiven Methode, um unkonventionelle und oft besonders innovative Konzepte hervorzubringen.

- Während in klassischen Entwicklungsprozessen oft Monate oder Jahre vergehen, bis eine Idee in eine greifbare Form gebracht wird, entstehen bei einem Hackathon innerhalb weniger Stunden oder Tage erste funktionierende Prototypen. Dieser direkte Ansatz hilft, Ideen schnell zu validieren und gegebenenfalls weiterzuentwickeln.

- Die Teilnehmenden stammen oft aus unterschiedlichen Fachbereichen wie Softwareentwicklung, Design, Wirtschaft oder Ingenieurwesen. Diese Vielfalt fördert den Austausch zwischen Disziplinen und ermöglicht es, Herausforderungen aus verschiedenen Perspektiven zu betrachten. Dadurch entstehen oft besonders durchdachte und ganzheitliche Lösungen.

- Durch die Zusammenarbeit mit Gleichgesinnten, Mentoren und Unternehmensvertretern ergeben sich wertvolle Kontakte. Viele Unternehmen nutzen Hackathons gezielt, um Talente zu entdecken und potenzielle neue Mitarbeiter kennenzulernen. Für Teilnehmende kann ein erfolgreiches Projekt die Tür zu Jobangeboten, Kooperationen oder sogar Investoren öffnen.

- Theoretisches Wissen in die Praxis umzusetzen, ist oft eine Herausforderung. Bei einem Hackathon können die Teilnehmenden ihre Fähigkeiten direkt anwenden, neue Technologien ausprobieren und wertvolle Erfahrung im Team- und Projektmanagement sammeln. Gerade für Studierende oder Berufsanfänger bietet dies eine ideale Gelegenheit, ihr Wissen in realen Szenarien zu testen.

- Auch für Veranstalter oder Sponsoren ist ein Hackathon wertvoll. Unternehmen erhalten frische Ideen, neue Impulse und Lösungen für konkrete Problemstellungen. Gleichzeitig können sie sich als innovative Arbeitgeber positionieren, ihre Marke stärken oder Open-Innovation-Prozesse vorantreiben.

Durch die Kombination aus intensiver Zusammenarbeit, kreativer Freiheit und praxisnaher Umsetzung bieten Hackathons einen einzigartigen Mehrwert – sowohl für Einzelpersonen als auch für Unternehmen und Organisationen.

Herausforderungen bei Hackathons

Hackathons bieten eine dynamische Umgebung für Innovationen, bringen jedoch auch einige Herausforderungen mit sich. Eine der größten Schwierigkeiten ist der Zeitdruck. Innerhalb weniger Stunden oder Tage müssen Teams nicht nur eine Idee entwickeln, sondern sie auch umsetzen und präsentieren. Dieser Stress kann zu kreativen Höchstleistungen führen, aber auch Überforderung oder unausgereifte Lösungen zur Folge haben.

Ein weiteres Problem ist die Teamdynamik. Viele Gruppen setzen sich spontan zusammen, sodass die Mitglieder oft unterschiedliche Erwartungen, Arbeitsstile oder Erfahrungslevel mitbringen. Unklare Kommunikation oder fehlende Rollenverteilung können den Fortschritt hemmen.

Auch die technischen und inhaltlichen Herausforderungen sind nicht zu unterschätzen. Manche Probleme sind zu komplex, um sie in der kurzen Zeit zu lösen. Zudem fehlen manchmal spezifische Fachkenntnisse oder Ressourcen, um die gewünschte Lösung optimal umzusetzen.

Ein häufig unterschätzter Faktor ist die Nachhaltigkeit der Projekte. Viele Ideen entstehen in der intensiven Arbeitsphase, werden aber nach dem Hackathon nicht weiterentwickelt, weil es an Zeit, Geld oder Unterstützung fehlt.

Schließlich kann auch die Organisation des Events selbst eine Herausforderung sein. Ein schlecht geplanter Hackathon mit unklaren Vorgaben, unzureichender technischer Infrastruktur oder fehlender Betreuung durch Mentoren kann dazu führen, dass Teams nicht ihr volles Potenzial entfalten.

Trotz dieser Herausforderungen sind Hackathons eine wertvolle Möglichkeit, Innovation zu fördern, neue Fähigkeiten zu erlernen und interdisziplinäre Zusammenarbeit zu stärken – solange die richtigen Rahmenbedingungen geschaffen werden.

Fragen aus der Praxis

Hier finden Sie einige Fragen und Antworten aus der Praxis:

Wann entstand der Begriff Hackathon?

Der Begriff entstand im Jahr 1999 und wurde unabhängig voneinander bei zwei verschiedenen Veranstaltungen geprägt: Am 4. Juni 1999 trafen sich zehn Entwickler des OpenBSD-Projekts in Calgary, Kanada, um neue Lösungen für die Sicherheit des Betriebssystems zu entwickeln und es mit kryptografischen Systemen zu integrieren. Und Vom 15. bis 19. Juni 1999 veranstaltete Sun Microsystems die jährliche JavaOne-Konferenz. Während dieser Zeit forderte John Gage die Teilnehmer heraus, ein Programm für den Palm V zu entwickeln, das über die Infrarotschnittstelle mit anderen Geräten kommunizieren kann. Beide Ereignisse trugen zur Etablierung des Begriffs „Hackathon“ bei und legten den Grundstein für die zahlreichen Events, die heute weltweit stattfinden. [1]

Was sind Erfolgsfaktoren für einen gelungenen Hackathon?

Das Format kann nur dann sein volles Potenzial entfalten, wenn die richtigen Rahmenbedingungen geschaffen werden. Damit Teilnehmende produktiv arbeiten und innovative Lösungen entwickeln können, müssen mehrere Erfolgsfaktoren berücksichtigt werden.

- Ein erfolgreiches Event beginnt mit einer präzisen Aufgabenstellung. Die Teilnehmenden müssen wissen, welches Problem sie lösen sollen und welche Erwartungen an das Ergebnis gestellt werden. Ein zu vages oder zu komplexes Thema kann dazu führen, dass sich die Teams verzetteln oder demotiviert sind.

- Eine reibungslose Durchführung hängt von der Planung im Vorfeld ab. Dazu gehören eine funktionierende technische Infrastruktur, geeignete Arbeitsräume, ausreichend Verpflegung sowie ein klarer Zeitplan. Auch Kommunikationskanäle wie Slack, Discord oder spezielle Event-Plattformen sollten frühzeitig eingerichtet werden.

- Die besten Ergebnisse entstehen oft in interdisziplinären Gruppen, in denen sich verschiedene Fachrichtungen ergänzen. Softwareentwickler, Designer, Business-Strategen und Fachexperten aus dem jeweiligen Bereich sollten zusammenarbeiten. Eine klare Rollenverteilung hilft dabei, effizient voranzukommen.

- Erfahrene Mentoren können Teams dabei helfen, technische oder konzeptionelle Hürden schneller zu überwinden. Sie geben Feedback, stellen kritische Fragen und helfen, die Ideen weiterzuentwickeln. Besonders wertvoll ist es, wenn Experten aus der Branche oder dem Problemfeld beteiligt sind.

- Obwohl Hackathons oft unter Zeitdruck stattfinden, sollte es genügend Möglichkeiten für kurze Erholungsphasen geben. Übermüdung und Erschöpfung können die Kreativität und Produktivität beeinträchtigen. Eine durchdachte Zeitstruktur mit Checkpoints und Feedback-Sessions hilft, den Fokus zu bewahren.

- Damit die Präsentationen und Projekte fair bewertet werden, sollten die Bewertungskriterien von Anfang an bekannt sein. Dazu können Innovationsgrad, technische Umsetzung, Praxistauglichkeit oder gesellschaftlicher Nutzen gehören. Eine kompetente Jury, die konstruktives Feedback gibt, trägt zur Qualität des Hackathons bei.

- Viele Ideen, die in einem Hackathon entstehen, haben Potenzial für eine Weiterentwicklung. Damit sie nicht direkt nach dem Event in der Schublade verschwinden, sollten Möglichkeiten geschaffen werden, vielversprechende Projekte weiterzuführen. Dazu können Förderprogramme, Anschlussveranstaltungen oder Kontakte zu Investoren und Unternehmen gehören.

Wenn diese Faktoren berücksichtigt werden, entsteht eine produktive Atmosphäre, in der Kreativität, Teamgeist und Innovation optimal gefördert werden. Ein Hackathon wird dann nicht nur zu einem inspirierenden Event, sondern kann auch langfristig einen echten Mehrwert schaffen.

Welche Bedeutung haben Räumlichkeiten, sanitäre Einrichtungen und Verpflegung?

Eine angenehme Arbeitsumgebung trägt maßgeblich zur Produktivität und Motivation der Teilnehmenden bei.

- Die Veranstaltungsorte sollten genug Raum bieten, damit Teams konzentriert arbeiten können. Neben großen offenen Arbeitsflächen sind Rückzugsorte für Besprechungen oder ruhiges Arbeiten sinnvoll. Eine gute Ausstattung mit Stromanschlüssen, stabiler Internetverbindung und bequemen Sitzgelegenheiten ist essenziell.

- Schnelles und stabiles WLAN ist ein absolutes Muss, insbesondere bei softwarelastigen Hackathons. Ebenso sollten genügend Steckdosen und Verlängerungskabel vorhanden sein. Falls spezielle Hardware oder Software benötigt wird (z. B. IoT-Module, Cloud-Zugänge, Testgeräte), sollte diese frühzeitig bereitgestellt werden.

- Da viele Teilnehmende lange und intensiv arbeiten, ist eine gute Verpflegung entscheidend. Snacks, Obst und ausreichend Kaffee halten die Energie hoch. Idealerweise werden auch komplette Mahlzeiten bereitgestellt, um lange Arbeitszeiten zu unterstützen. Wasser und andere Getränke sollten jederzeit verfügbar sein.

- Saubere Toiletten und Waschmöglichkeiten sind selbstverständlich. Besonders bei längeren Hackathons, die über Nacht gehen, sind auch Duschen von Vorteil. Zudem sollten ruhige Bereiche zum Entspannen oder sogar Schlafmöglichkeiten für die Nacht bereitgestellt werden, falls der Hackathon 24 Stunden oder länger dauert.

- Eine inspirierende Umgebung kann die Kreativität fördern. Gute Beleuchtung, angenehme Raumtemperatur und eine offene, freundliche Gestaltung tragen dazu bei, dass sich die Teilnehmenden wohlfühlen. Musik in den Pausen, Sitzsäcke oder Lounge-Bereiche können das Erlebnis zusätzlich auflockern.

Diese „logistischen“ Faktoren werden oft unterschätzt, sind aber essenziell, um Teilnehmende bestmöglich zu unterstützen und ihnen zu ermöglichen, sich ganz auf die Entwicklung innovativer Lösungen zu konzentrieren.

Welche Risiken birgt die Mitarbeiterakquise durch Hackathons?

Ein Wettbewerb dieser Art bietet eine Momentaufnahme der Fähigkeiten und des Potenzials der Teilnehmenden, ist aber kein vollständiges Abbild ihrer langfristigen Eignung für ein Unternehmen. Der Fokus liegt auf kreativem Denken, schneller Problemlösung und technischer Umsetzung unter hohem Zeitdruck – Kompetenzen, die zwar wertvoll sein können, aber nicht immer die entscheidenden Faktoren für eine erfolgreiche Zusammenarbeit im Berufsalltag sind.

Besonders problematisch ist, dass viele Talente in einer solchen Wettbewerbsumgebung möglicherweise nicht ihr volles Potenzial entfalten können. Nicht jede Person arbeitet optimal unter extremer Zeitknappheit oder kann in wenigen Stunden ihre Stärken zeigen. Gleichzeitig werden oft bestimmte Persönlichkeiten bevorzugt – etwa solche, die sich schnell durchsetzen, überzeugend präsentieren oder kurzfristig funktionierende Lösungen entwickeln. Wer hingegen strategisch denkt, detailliert plant oder in einer langfristigen Teamstruktur brilliert, bleibt möglicherweise unentdeckt.

Zudem kann es zu einem Missverhältnis zwischen Erfolg im Wettbewerb und tatsächlicher Teamarbeit im Unternehmensalltag kommen. Während hier häufig improvisiert, schnell entschieden und kurzfristig zusammengearbeitet wird, erfordert ein reguläres Arbeitsumfeld langfristige Planung, strukturierte Prozesse und kontinuierliche Abstimmung mit verschiedenen Abteilungen. Auch die Dynamik unterscheidet sich deutlich: Viele Projekte sind das Ergebnis funktionierender Gruppenarbeit. Wer als Gewinner hervorgeht, hat jedoch nicht zwangsläufig allein den größten Beitrag geleistet. Das kann dazu führen, dass Unternehmen Talente einstellen, die zwar unter Wettbewerbsbedingungen brillieren, aber nicht unbedingt ins Team passen oder nachhaltig zum Erfolg beitragen.

Hinzu kommt, dass Soft Skills und kulturelle Passung in dieser Umgebung nur schwer beurteilt werden können. Während technisches Know-how oder Kreativität schnell sichtbar sind, bleiben wichtige Aspekte wie langfristige Motivation, Anpassungsfähigkeit oder Kommunikationsverhalten oft unberücksichtigt. Unternehmen laufen also Gefahr, Kandidaten aufgrund eines kurzfristigen Eindrucks einzustellen, ohne wirklich zu wissen, ob sie sich in eine bestehende Struktur integrieren können.

Und was können Unternehmen tun, um diese Risiken zu reduzieren?

Um eine fundiertere Entscheidung zu treffen, sollten Wettbewerbe dieser Art nicht als alleinige Grundlage für eine Einstellung genutzt werden. Vielmehr können sie als erster Kontaktpunkt dienen, um vielversprechende Talente kennenzulernen. Anschließend sollten Unternehmen gezielt weiterführende Gespräche führen oder Probeprojekte anbieten, um die Eignung der Kandidaten über einen längeren Zeitraum zu beobachten.

Statt nur das Endergebnis zu bewerten, kann es sinnvoll sein, auch den Arbeitsprozess zu analysieren. Wie hat die Person mit anderen interagiert? Wurde konstruktives Feedback gegeben und angenommen? War sie in der Lage, langfristige Perspektiven für ihr Projekt zu entwickeln? Diese Fragen helfen, eine differenziertere Einschätzung zu gewinnen.

Zudem kann es hilfreich sein, verschiedene Einstiegsformate anzubieten. Ein solches Event ist nur eine von vielen Möglichkeiten, um Talente zu identifizieren – ergänzende Formate wie langfristige Praktika, Werkstudententätigkeiten oder individuelle Bewerbungsprozesse können zusätzliche Einblicke geben und das Risiko einer Fehlentscheidung verringern.

Impuls zum Diskutieren:

Wie könnte ein unternehmensinterner Hackathon gestaltet werden, um nicht nur innovative Lösungen zu entwickeln, sondern auch die Zusammenarbeit und Kreativität der Mitarbeitenden nachhaltig zu fördern?

Hinweise:

Wenn Ihnen der Beitrag gefällt, teilen Sie ihn gerne in Ihrem Netzwerk. Und falls Sie sich für Tipps aus der Praxis interessieren, dann testen Sie unseren beliebten Newsletter mit neuen Beiträgen, Downloads, Empfehlungen und aktuellem Wissen. Vielleicht wird er auch Ihr Lieblings-Newsletter.

[1] Es gibt verschiedene alternative Begriffe, die je nach Fokus, Zielgruppe oder Format verwendet werden. Hier sind einige gängige Bezeichnungen:

- Makeathon – Fokus auf Hardware- oder Produktentwicklung („Make“ = etwas erschaffen).

- Idea Jam / Innovation Jam – Kreative Sessions, um Ideen zu generieren, oft mit weniger technischer Umsetzung.

- Collabathon – Gemeinsame, oft dezentrale Zusammenarbeit an einer Herausforderung, z. B. im Open-Source- oder Nachhaltigkeitsbereich.

- Data Challenge – Wettbewerb mit Fokus auf Datenanalyse, KI oder maschinelles Lernen.

- Game Jam – Speziell für die Entwicklung von Videospielen in kurzer Zeit.

- Policy Hack – Format zur Entwicklung innovativer Lösungen in Politik, Verwaltung oder öffentlichen Diensten.

Je nach Kontext kann ein Hackathon also unter einer anderen Bezeichnung laufen, bleibt aber in der Grundidee gleich: eine intensive, zeitlich begrenzte Zusammenarbeit zur Lösung von Problemen oder zur Entwicklung neuer Ideen

[2] A brief history of a hackathon

Hier finden Sie eine Podcast-Folge zum Thema: Was bringt ein Hackathon für Unternehmen?

Und hier finden Sie ergänzende Informationen aus unserer Rubrik Wissen kompakt: