Selbstorganisierte Teams und trotzdem fragt jeder den Chef

Wie Sie Selbstorganisationen kurz-, mittel- und langfristig stärken

In nahezu allen agilen Frameworks wird Selbstorganisation stark betont und in den Mittelpunkt gestellt. Entsprechend hoch ist die Erwartungshaltung an agile Teams, sich eigenverantwortlich zu organisieren. Die zentrale Idee dabei ist: Die Menschen, die die Arbeit ausführen, treffen auch die besten Entscheidungen darüber, wie sie getan wird. Selbstorganisation soll dazu beitragen, komplexe Probleme gemeinsam besser zu lösen und schneller auf Veränderungen zu reagieren.

Ein Eingreifen von außen, etwa durch eine Führungskraft, ist dabei eigentlich nicht zwingend notwendig und mitunter sogar überflüssig. Viele agile Frameworks enthalten konkrete Beschreibungen, wie Selbstorganisation ausgeprägt sein kann und welche Anwendungsmöglichkeiten es gibt. Manche ordnen die Aufgabe, Selbstorganisation zu fördern, bestimmten agilen Rollen zu, zum Beispiel dem Scrum Master oder Agile Coach. Diese haben den klaren Auftrag, Rahmenbedingungen zu schaffen, die Selbstorganisation nicht nur ermöglichen, sondern auch aktiv einfordern.

Dabei müssen sie auch aushalten können, dass echte Selbstorganisation manchmal unbequem ist, Fehler mit sich bringt und gewohnte Machtmuster infrage stellt. Doch genau darin liegt ihre Kraft und ihr größtes Potenzial. Denn Selbstorganisation bedeutet nicht, dass immer alles reibungslos funktioniert oder jederzeit Einigkeit herrscht. Sie verlangt Mut, Konflikte offen auszutragen, Verantwortung wirklich zu übernehmen und nicht automatisch nach oben zu delegieren.

Wer diesen Weg konsequent geht, wird mit wachsender Reife, größerer Lernfähigkeit und einer Kultur belohnt, in der Teams sich selbst weiterentwickeln können.

Die Grenzen der Selbstorganisation in der Praxis

In der Praxis zeigen sich jedoch häufig die Grenzen der Selbstorganisation.

- Wie geht ein Team mit technischen Verzögerungen um?

- Wie reagiert es auf plötzlich geänderte Kundenanforderungen?

- Wie werden Konflikte im Team gelöst?

- Und wie wird ein Ressourcenengpass bewältigt?

Gerade in solchen herausfordernden Situationen liegt der einfachste und naheliegendste Lösungsweg oft nahe: Das soll die die Chefin oder der Chef entscheiden. Besonders Menschen, die noch wenig Erfahrung mit agiler Zusammenarbeit haben, greifen in Problemsituationen schnell zur nächsthöheren Instanz. Doch dieser Reflex ist für die Agilität des Teams und insbesondere für dessen Selbstorganisation alles andere als hilfreich.

Wirklich entscheidend ist es, gerade in solchen Momenten bewusst im Team zu bleiben und gemeinsam tragfähige Lösungen zu entwickeln. Denn genau darin liegt eine große Chance: Selbstorganisation zu üben und Vertrauen in die eigene Handlungsfähigkeit zu stärken. Langfristig fördert dieses konsequente Aushandeln im Team die Reife und Widerstandskraft der Zusammenarbeit.

Dennoch fällt es vielen agilen Teams schwer, Selbstorganisation dauerhaft aufrechtzuerhalten, ohne in vertraute Muster zurückzufallen. Das liegt nicht nur an mangelnder Erfahrung, sondern oft auch an tief verankerten Denkmustern, die über viele Jahre hinweg entstanden sind. In zahlreichen Organisationen wurde lange vermittelt, dass echte Verantwortung immer bei einer Führungskraft liegt und dass es sicherer ist, kritische Entscheidungen nach oben zu delegieren. Besonders in stressigen Situationen oder unter hohem Druck wirkt dieser Reflex wie ein vertrauter Ausweg. Lieber die Chefin oder den Chef fragen, als selbst die Konsequenzen zu tragen.

Hinzu kommt, dass Selbstorganisation ein hohes Maß an Transparenz, Konfliktbereitschaft und gegenseitigem Vertrauen erfordert. All das lässt sich jedoch nicht einfach auf Knopfdruck herstellen. Es entsteht ein Spannungsfeld zwischen dem Anspruch, eigenverantwortlich zu arbeiten, und dem Wunsch nach Orientierung, Sicherheit und klaren Vorgaben. Diese Ambivalenz auszuhalten und dennoch konsequent in der Selbstorganisation zu bleiben, gehört zu den größten Herausforderungen agiler Zusammenarbeit.

Selbstorganisation stärken: Vom Perspektivwechsel zur agilen Führung

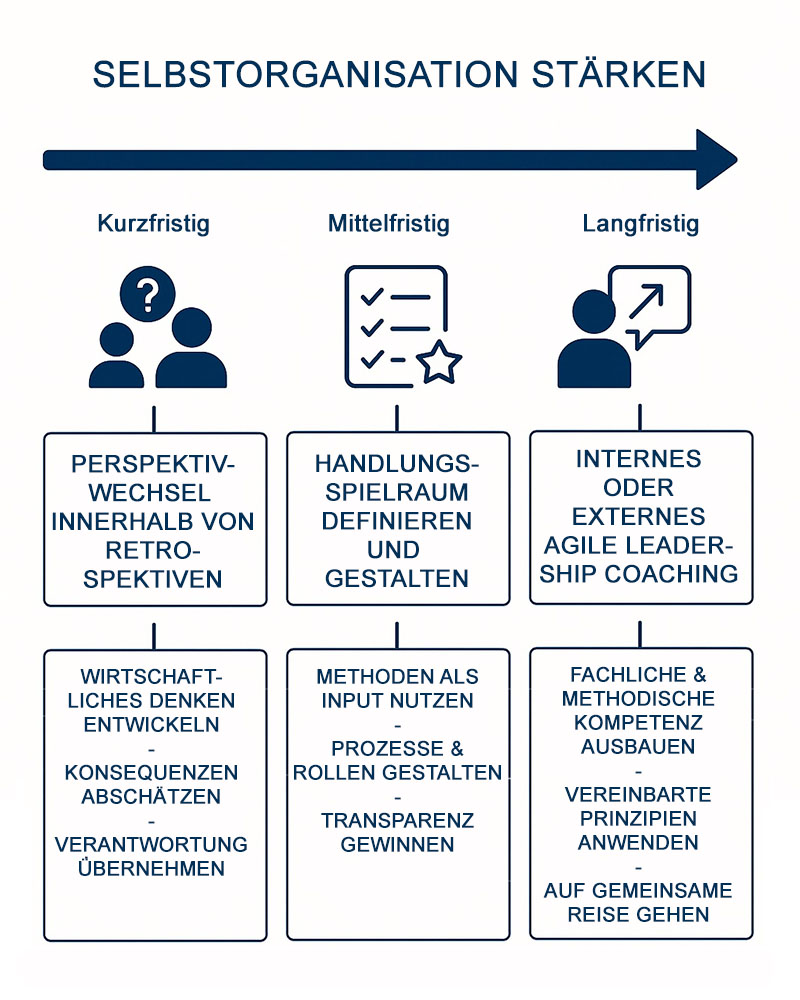

Kurzfristig kann ein Perspektivwechsel innerhalb von agilen Retrospektiven hilfreiche Impulse setzen. Besonders in bedeutenden Entscheidungssituationen kann es sinnvoll sein, wenn sich das Team in die Rolle der hierarchisch übergeordneten Person versetzt und sich fragt: Wie würden wir entscheiden und handeln, wenn die Budgetverantwortung vollständig bei uns läge?

Ein solcher Perspektivwechsel, unterstützt durch die gemeinsame Erarbeitung von Lösungstechniken, kann die Selbstorganisation im Team gezielt fördern. Der gedankliche Schritt in eine wirtschaftliche Verantwortung führt dazu, dass betriebswirtschaftliche Aspekte von Entscheidungen stärker berücksichtigt werden. Gleichzeitig wächst das Bewusstsein dafür, dass Verantwortung immer auch Konsequenzen mit sich bringt. So werden Entscheidungen zunehmend nicht nur aus fachlicher Perspektive getroffen, sondern auch aus unternehmerischer Haltung heraus. Auf diese Weise entwickelt das Team nach und nach ein Selbstverständnis, in dem Selbstorganisation und wirtschaftliches Denken eng miteinander verknüpft sind.

Mittelfristig sollte darauf aufbauend der Handlungsspielraum des Teams klar definiert werden. Es ist wichtig, Transparenz darüber zu schaffen, welche Entscheidungen eigenständig getroffen werden können und wo weiterhin Abhängigkeiten bestehen. Methoden wie Delegation Poker oder Delegation Boards bieten eine strukturierte Grundlage, um Verantwortungsbereiche Schritt für Schritt zu klären und auszuweiten. Gleichzeitig sollten Prozesse und Arbeitsweisen nicht nur vorgegeben, sondern gemeinsam gestaltet und regelmäßig reflektiert werden. In Retrospektiven kann das Team besprechen, was gut funktioniert und was angepasst werden sollte, um sich kontinuierlich weiterzuentwickeln. Ebenso hilfreich ist es, Rollen und Verantwortlichkeiten im Team offen zu benennen und bei Bedarf anzupassen. So entsteht Klarheit darüber, wer wofür zuständig ist und wo individuelle Freiräume liegen. Auch wenn in agilen Frameworks bestimmte Rollen festgelegt sind, bedeutet das nicht, dass Teams dauerhaft daran gebunden sind. Sie sollten diese Rollen immer wieder hinterfragen und weiterentwickeln.

Langfristig empfiehlt es sich, das Team im Sinne von Agile Leadership zu coachen. Dies kann durch interne oder externe Begleitung mit hoher fachlicher und methodischer Kompetenz erfolgen. Agile Leadership basiert auf mehreren grundlegenden Prinzipien, die eng miteinander verknüpft sind. Im Zentrum steht das Vertrauen in die Fähigkeit und den Willen der Menschen, Verantwortung zu übernehmen und sich aktiv einzubringen. Dieses Vertrauen wird nicht als Belohnung für Leistung gewährt, sondern bewusst im Voraus gegeben, um genau diese Eigenverantwortung zu ermöglichen.

Damit Selbstorganisation gelingen kann, braucht es außerdem eine klare Ausrichtung. Ziele, Vision und Sinn müssen nachvollziehbar vermittelt werden, sodass alle Teammitglieder verstehen, wohin die gemeinsame Reise geht und welchen Beitrag ihre Arbeit leistet. Diese Ausrichtung kann vom Team selbst erarbeitet und in regelmäßigen Feedbackschleifen, zum Beispiel halbjährlich, überprüft und weiterentwickelt werden.

Abbildung: Selbstorganisation kurz-, mittel- und langfristig stärken

Selbstorganisation als gelebte Haltung und echter Wettbewerbsvorteil

Agile Teams unterscheiden sich in ihrer Arbeitsweise oft deutlich von klassisch hierarchisch organisierten Teams, insbesondere in Bezug auf Selbstorganisation. Deshalb sollten sie nicht nur darauf bestehen, diese Form der Zusammenarbeit zu leben, sondern auch aktiv daran arbeiten, sie im Alltag immer wieder zu stärken. In der agilen Praxis geschieht das typischerweise in kurzen, iterativen Verbesserungszyklen innerhalb des Teams.

So entsteht ein dynamisches Umfeld, in dem Verantwortung kontinuierlich übernommen und weiterentwickelt wird. Gleichzeitig wächst das Vertrauen, dass die besten Lösungen aus dem Team selbst heraus entstehen. Gerade in schwierigen Momenten lohnt es sich deshalb, an der Selbstorganisation festzuhalten. Sie ist nicht bloß ein Begriff aus Theoriebeschreibungen, sondern der Kern dessen, was Agilität lebendig macht.

Nur wenn Teams selbst Entscheidungen treffen, können sie flexibel reagieren, kreativ werden und Verantwortung wirklich ernst nehmen. Natürlich ist das nicht immer einfach. Selbstorganisation kostet manchmal Geduld, Kraft und Nerven. Aber der Einsatz lohnt sich. Statt auf Anweisungen von oben zu warten, gewinnen Teams Sicherheit in ihrem Handeln und entwickeln ein klares Gespür dafür, was funktioniert und was nicht.

Mit der Zeit wird Selbstorganisation zu einem festen Bestandteil der Teamidentität. Teams werden unabhängiger, schneller und selbstbewusster in ihrer Zusammenarbeit. Genau darin liegt ein echter Wettbewerbsvorteil. Am Ende stellt sich die entscheidende Frage: Wollen Teams wirklich gestalten oder lieber weiter warten, bis jemand anderes entscheidet? Wer Selbstorganisation nur predigt, sie aber im entscheidenden Moment fallenlässt, sollte sich nicht wundern, wenn Agilität nur auf dem Papier stattfindet.

Hinweise:

Selbstorganisation ist kein Selbstläufer. Sprechen Sie mit Niklas Magerl über echte agile Führung und wie Teams Verantwortung wirklich übernehmen – direkt auf LinkedIn.

Hier finden Sie einen Beitrag über Die zwei Gesichter der Selbstorganisation.

Und hier finden Sie unser kostenloses Blogpaper Selbstorganisation mit sechs weiteren Perspektiven auf das Thema.

Wenn Ihnen der Beitrag gefällt oder Sie darüber diskutieren wollen, teilen Sie ihn gerne in Ihrem Netzwerk. Und falls Sie sich für weitere Tipps aus der Praxis interessieren, dann testen Sie gerne unseren beliebten Newsletter mit neuen Beiträgen, Downloads, Empfehlungen und aktuellem Wissen. Vielleicht wird er auch Ihr Lieblings-Newsletter.

Niklas Magerl hat zwei weitere Beiträge im t2informatik Blog veröffentlicht:

Niklas Magerl

Niklas Magerl ist Wirtschaftspsychologe, Hochschuldozent und erfahrener Scrum Master mit ausgeprägtem Schwerpunkt auf Agilität sowie kundenorientierter Prozessgestaltung. In seiner Rolle als Scrum Master sorgt er dafür, dass technische Entwicklungen optimal mit den Bedürfnissen interner Kunden verzahnt werden, um Softwarelösungen mit echtem Mehrwert zu realisieren. Parallel dazu ist er als Dozent an der FOM Hochschule für Oekonomie & Management tätig. Dort begleitet er Studierende in den Themenfeldern Projektmanagement, Psychologie und qualitative Forschungsmethoden.

Im t2informatik Blog veröffentlichen wir Beträge für Menschen in Organisationen. Für diese Menschen entwickeln und modernisieren wir Software. Pragmatisch. ✔️ Persönlich. ✔️ Professionell. ✔️ Ein Klick hier und Sie erfahren mehr.