Die Zukunft gehört resilienten Organisationen

Inhaltsverzeichnis zum Aufklappen und eine Zusammenfassung zum Hören

Was macht eine resiliente Organsiation aus?

Der Preis fehlender Resilienz

Corporate Resilience beginnt bei den Menschen

Sichtbarkeit, Daten und echte Entwicklung

Resiliente Organisationen und Zukunftsstärke entstehen nicht von allein

Neu: t2informatik Blogcast: Die Zukunft gehört resilienten Organisationen – eine Zusammenfassung zum Hören in 2:27 Minuten

Agil war erst der Anfang: Warum resiliente Organisationen eine strategische Notwendigkeit sind

„Corporate Resilience“ wieder so ein Buzzword? Vielleicht. Aber eines, das wir besser ernst nehmen sollten.

Organisationen stehen heute unter einem konstanten Veränderungsdruck. Die Ereignisse der letzten Jahre, von der Pandemie über geopolitische Krisen bis zur disruptiven Wirkung von KI und Digitalisierung, haben gezeigt, wie anfällig viele Strukturen tatsächlich sind. Unternehmen, die jahrelang als stabil galten, wurden plötzlich fragil. Mitarbeitende fühlten sich überfordert, Führung versagte und gut gemeinte agile Initiativen verpufften wirkungslos.

Dabei wird Resilienz häufig als individuelle Fähigkeit verstanden. Neben der ursprünglichen Definition, nämlich der Fähigkeit, nach Belastung in den Ursprungszustand zurückzukehren oder sogar gestärkt darauf hervorzugehen, wird Resilienz häufig gleichgesetzt mit Durchhaltevermögen, Belastbarkeit oder Anpassungsfähigkeit. Doch das greift zu kurz. Denn auch Organisationen als Ganzes müssen widerstandsfähig werden. Besser gesagt, anpassungsfähig, lernfähig und klar in ihrer Ausrichtung. Genau das ist gemeint, wenn ich von Corporate Resilience sprechen.

Warum klassische Agilität nicht ausreicht

Agilität galt lange als Antwort auf die VUKA-Welt [1], die dann auch von der BANI-Welt [2] ersetzt wurde. Doch viele Organisationen sind an ihrer eigenen Agilität gescheitert.

Warum? Weil Agilität nicht allein eine Frage der Methode ist. Scrum Boards, Daily Stand-ups und Sprints helfen nur dann, wenn das Fundament stimmt: Eine tragfähige Kultur, in der Verantwortung geteilt wird, Führung loslassen kann und Mitarbeitende Gestaltungsspielraum bekommen. Genau daran hapert es häufig. Der agile Werkzeugkasten wird eingeführt, aber das Mindset bleibt das alte.

Resiliente Organisationen hingegen gehen einen Schritt weiter. Sie verstehen Veränderung nicht als Ausnahmezustand, sondern als Dauerzustand. Dabei schaffen sie Rahmenbedingungen, in denen Teams nicht nur reagieren, sondern proaktiv gestalten können.

Was macht eine resiliente Organisation aus?

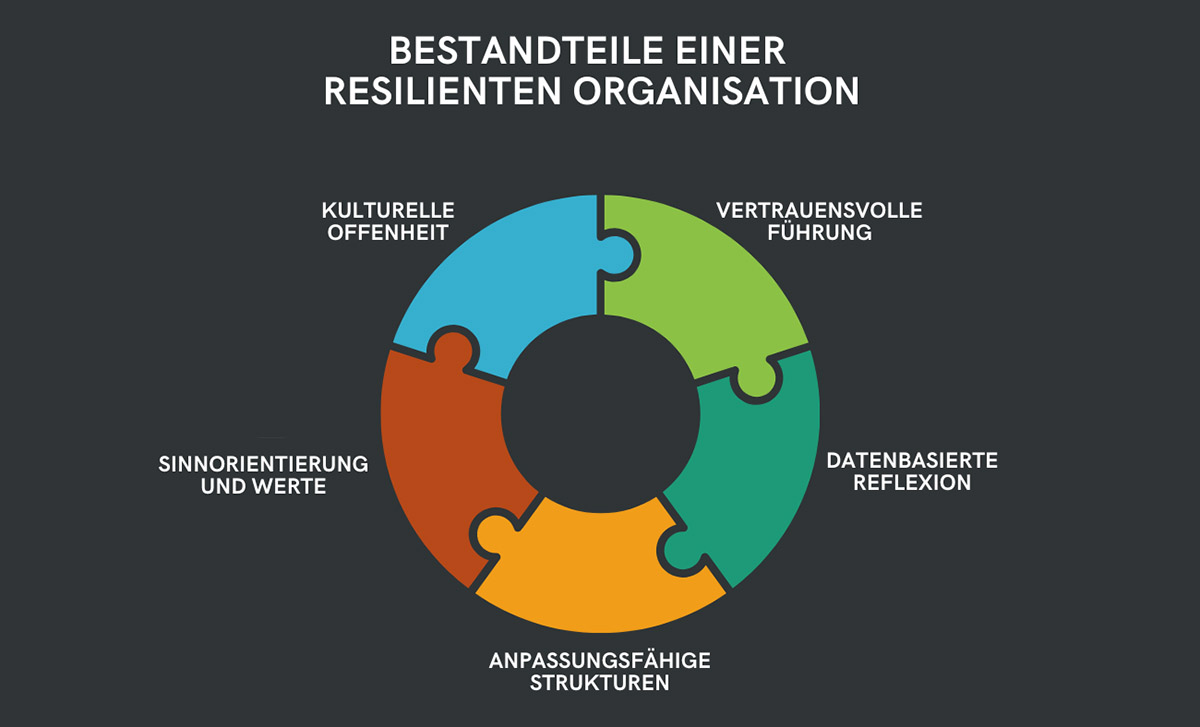

Resiliente Organisationen sind nicht einfach „robust“, sie sind dynamisch. Sie können Spannungen aushalten, Widersprüche navigieren und sich neu ausrichten, ohne ihre Identität zu verlieren. Fünf zentrale Merkmale stechen dabei hervor:

1. Kulturelle Offenheit

Eine resiliente Organisation lebt Offenheit nicht nur in Leitbildern, sondern im Alltag. Feedback ist erwünscht, Kritik wird gehört, psychologische Sicherheit ist Standard.

2. Vertrauensvolle Führung

Führungskräfte sind nicht Kontrollinstanzen, sondern ermöglichen Orientierung und fördern Selbstwirksamkeit. Sie verstehen sich als unterstützendes Teammitglied, nicht als Boss.

3. Datenbasierte Reflexion

Resiliente Organisationen verlassen sich nicht auf Bauchgefühl. Sie machen Kultur, Zusammenarbeit und Entwicklung mit Daten sichtbar. Nicht zur Kontrolle, sondern zur bewussten Weiterentwicklung.

4. Anpassungsfähige Strukturen

Prozesse sind nicht in Stein gemeißelt, sondern dürfen sich weiterentwickeln. Die Organisation atmet mit dem Markt, ohne Chaos zuzulassen.

5. Sinnorientierung und Werte

Purpose ist kein Marketing-Gag. Er ist der innere Kompass, welcher im Alltag gelebt wird. Wer Sinn erlebt, bleibt. Wer Vertrauen spürt, entfaltet Potenzial.

Abbildung 1: Bestandteile einer resilienten Organisation

Der Preis fehlender Resilienz

Das Gegenteil von Resilienz ist nicht nur „Instabilität“, es sind Lähmung, Orientierungslosigkeit, Fluktuation und innere Kündigung.

Wir sehen das aktuell in vielen Unternehmen:

- Mitarbeitende machen „Dienst nach Vorschrift“, obwohl sie selbst weiter mehr einbringen könnten.

- Führungskräfte sind erschöpft.

- HR-Abteilungen kämpfen mit Quiet-Quitting, hoher Fluktuation und einem Arbeitsmarkt, der nicht mehr verzeiht.

- Prozesse funktionieren auf dem Papier, aber nicht im Alltag.

Was fehlt ist echte Innovationskraft. Nicht die Ideen, sondern der Nährboden, auf dem sie wachsen könnten.

Corporate Resilience beginnt bei den Menschen

Organisationale Resilienz ist kein rein strukturelles Thema. Sie entsteht immer auch durch die Menschen in ihr und genau hier liegt der entscheidende Hebel: Wer Mitarbeitende stärkt, stärkt die Organisation!

Das bedeutet nicht Wellness-Programme oder Obstkörbe. Es bedeutet Räume zu schaffen, in denen Menschen mitdenken, sich einbringen, lernen dürfen.

Es bedeutet, Konflikte nicht vermeiden, sondern austragen, respektvoll, auf Augenhöhe.

Es bedeutet: Führungskräfte ausbilden, die zuhören können. Führungskräfte, die Unterschiedlichkeit als Stärke sehen, die mit Ambiguität umgehen können, ohne in Kontrollwahn zu verfallen.

Und es bedeutet, Daten zu nutzen, um Zusammenarbeit und Kultur sichtbar zu machen, jenseits von subjektiven Eindrücken oder reinen KPIs. Denn nur was sichtbar ist, kann man gezielt entwickeln!

Sichtbarkeit, Daten und echte Entwicklung

Hier liegt ein zentraler Hebel für nachhaltige Veränderung, Kultur und Zusammenarbeit sichtbar und greifbar zu machen. Nicht durch vage Bauchgefühle oder einmalige Mitarbeitendenumfragen, sondern durch präzise, wissenschaftlich fundierte Analysen, die messbar machen, was sonst im Verborgenen bleibt. Denn wie sollen wir etwas verändern, das wir nicht sehen?

Viele Organisationen setzen auf Stimmungsbilder, auf Feedback-Sessions oder Befragungen, deren Ergebnisse oft im Sande verlaufen. Was fehlt, ist ein gemeinsames Verständnis davon, wo die echten Hebel liegen und wie sie sich über Zeit verändern. Echte Sichtbarkeit bedeutet nicht nur zu erfassen, wie die Stimmung heute ist, sondern Strukturen und Dynamiken aufzudecken, die langfristig Einfluss auf Leistung, Bindung und Innovationskraft haben.

Daten schaffen genau diese Sichtbarkeit. Sie sind keine Kontrollinstrumente, sondern ein differenzierter, faktenbasierter sowie kontextsensibler Spiegel. Sie helfen dabei, Muster zu erkennen, die in der täglichen Betriebsamkeit untergehen:

- Wo wird Potenzial verschenkt?

- Wo herrscht psychologische Unsicherheit?

- Wo überlagern sich Prozesse, anstatt sich zu ergänzen?

Und sie geben Führungskräften Werkzeuge an die Hand, um nicht nur zu reagieren, sondern proaktiv zu gestalten. Wer weiß, wo seine Stärken und Risiken liegen, kann gezielt daran arbeiten. Nicht durch Symbolpolitik oder kurzfristige Aktionismen, sondern durch systemische Entwicklung über alle Ebenen hinweg.

Daten bringen uns raus aus der Interpretationsspirale. Weg von „ich glaube, wir haben da ein Problem“, hin zu „wir wissen, woran wir arbeiten müssen“. Das verändert nicht nur Gespräche, sondern auch Entscheidungen. Denn wenn Kultur, Zusammenarbeit und Veränderungsbereitschaft sichtbar werden, wird Entwicklung möglich.

Fazit: Resiliente Organisatonen und Zukunftsstärke entstehen nicht von allein

Corporate Resilience ist kein Ziel, das man einmal erreicht und dann abhakt. Es ist ein andauernder Lern- und Anpassungsprozess. Dabei geht es nicht um Perfektion, sondern um Beweglichkeit und den Mut, sich selbst immer wieder zu hinterfragen. Um die Fähigkeit, Stabilität und Wandel in Balance zu bringen.

Wer auch in fünf oder zehn Jahren noch relevant sein will, muss heute in Resilienz investieren. Nicht als das nächste Buzzword, sondern als strategische Notwendigkeit.

Resilienz bedeutet Orientierung zu geben, statt starre Kontrolle, Entwicklung ermöglichen, statt bloßer Effizienz und Unterschiedlichkeit zu nutzen, statt Uniformität zu fördern. All das auf Basis eines stabilen Fundaments aus Vertrauen, Offenheit und Sinn.

Die gute Nachricht: Resilienz ist trainierbar. Organisationen können lernen, sich selbst zu stärken. Schritt für Schritt. Mit Klarheit, Daten und echten Gesprächen. Wer das verstanden hat und ausführen möchte, darf gerne jederzeit auf mich zukommen. Ich freue mich gemeinsam mit Ihnen darüber zu sprechen und unsere Unternehmen sowie unsere Wirtschaft resilient zu machen.

Hinweise:

Haben Sie Interesse an einem Gespräch über Agilität und Resilienz in Organisationen? Leicht können Sie mit Vanessa Steffen auf LinkedIn Kontakt aufnehmen.

[1] Was ist VUKA?

[2] Was ist BANI?

Wollen Sie als Multiplikatorin oder Meinungsführer über resiliente Organisationen diskutieren? Dann teilen Sie diesen Beitrag in Ihrem Netzwerk. Und falls Sie sich für weitere Perspektiven aus der Praxis interessieren, dann testen Sie unseren beliebten Newsletter.

Vanessa Steffen hat drei weitere Beiträge im t2informatik Blog veröffentlicht:

Vanessa Steffen

Eine Welt, in der Mitarbeiter:innen ihr volles Potential entfallen und Unternehmen einen echten Einfluss haben. Das ist die Motivation von Vanessa Steffen, die sich in den letzten Jahren auf agile Organisationsentwicklung und Unternehmensführung spezialisiert hat. Mit Truelutions bietet Vanessa Steffen ein interdisziplinäres Netzwerk, welches für jede Herausforderung die richtigen Expert:innen hat.

Im t2informatik Blog veröffentlichen wir Beträge für Menschen in Organisationen. Für diese Menschen entwickeln und modernisieren wir Software. Pragmatisch. ✔️ Persönlich. ✔️ Professionell. ✔️ Ein Klick hier und Sie erfahren mehr.