Psychologische Sicherheit – der unsichtbare Booster für erfolgreiche Teams

Wer kennt es nicht: Meetingräume voller Menschen, aber niemand sagt was. Kritische Fragen? Fehlanzeige. Es passieren Fehler, aber niemand spricht darüber.

Diese Muster sind Normalität in vielen Teams und sie bremsen. Jeden einzelnen Tag. Abgesehen von operativen Folgen haben sie grundlegende Auswirkungen: Sie ziehen Energie, verhindern Entwicklung und hemmen richtig gute Zusammenarbeit.

Wie bricht man diese Muster auf?

Im Jahr 2012 hat sich Google mit der Frage beschäftigt, was Teams wirklich effektiv macht und zwar nicht im Labor, sondern mitten im echten Arbeitsalltag. Das Ergebnis waren fünf konkrete Faktoren, die auf jedes Team übertragbar sind.

- Psychologische Sicherheit

- Zuverlässigkeit

- Struktur und Klarheit

- Sinnhaftigkeit

- Wirksamkeit

Die Definition von Effektivität war dabei auf vier Faktoren bezogen:

- Leistung (Liefert das Team Ergebnisse von hoher Qualität?)

- Zufriedenheit (Wie gerne arbeiten die Menschen in diesem Team?)

- Wohlbefinden (Wie geht es den Personen emotional und mental im Team?)

- Nachhaltigkeit (Wie stabil ist die Zusammenarbeit?)

Kurz gesagt: Nicht nur der Output und die „Hard Facts“ spielten eine Rolle, sondern auch die zwischenmenschlichen Faktoren, die genauso wichtig waren wie Ziele und Ergebnisse. Besonders spannend ist, dass die Studie gezeigt hat, dass ohne psychologische Sicherheit die anderen Faktoren nicht wirksam sind.

„Psychological safety was far and away the most important of the five dynamics we found“ – Google re:Work, Project Aristoteles [1]

Was bedeutet psychologische Sicherheit?

Lassen Sie mich den Begriff anhand eines Praxisbeispiels verdeutlichen:

Vor circa einem Jahr habe ich eine Retrospektive in einem selbstorganisierten Team moderiert. Das Ziel der Retrospektive war es herauszufinden, warum der interne Feedbackprozess nicht den gewünschten Output erzielt und was daran verändert werden muss.

Das Team sammelte Herausforderungen, formulierte Hypothesen und untersuchte die möglichen Ursachen. In der Schlussphase der Retro wurden dann konkrete Handlungsmaßnahmen und To-dos abgeleitet. Die Gesichter der Teilnehmenden strahlten und das Team hatte das Gefühl, endlich zu wissen, was sie konkret verändern können, um den Feedback-Prozess ins Rollen zu bringen.

Was mich stutzig machte, war eine Teilnehmerin, die anders als die anderen weniger strahlend, sondern mit einem nachdenklichen Blick in die Runde schaute und ruhiger als zuvor war. Ich fragte sie: „Was gibt es noch, das gesagt werden muss?“ Sie zögerte kurz. Dann sagte sie: „Wir reden die ganze Zeit davon, Feedback an Rollen zu geben … aber es gibt gar nicht für alle klar definierte Rollen oder ich kenne diese noch nicht.“

Diese Aussage veränderte nicht nur die Stimmung im Raum, sondern auch die Ergebnisse der Retrospektive. Den anderen wurde bewusst: Sie hat recht. Denn die Verantwortlichkeiten und Rollen waren dem Rest des Teams nur aufgrund ihrer längeren Zugehörigkeit bekannt, definiert waren diese nicht.

Genau dieser Moment war ein Wendepunkt und der erste Schritt in einen wirklich funktionierenden Feedback-Prozess. Doch wie oft trauen sich Teammitglieder, genau solche Gedanken auszusprechen? Viel zu häufig bleiben diese unausgesprochen, sei es aus Angst, aus Unsicherheit oder aufgrund von fehlendem Vertrauen im Team.

Doch genau dieser Mut, diese Offenheit und auch die positive Reaktion des Teams, das ist psychologische Sicherheit.

Psychologische Sicherheit bedeutet, dass Menschen im Team sich trauen, Fragen zu stellen, auch wenn diese noch so blöd klingen oder kritisch sind. Sie können Fehler zugeben, ohne dafür bestraft zu werden. Kritik äußern, ohne danach ausgegrenzt zu werden und den Status quo in Frage stellen, ohne Sorge vor Bloßstellung oder sogar Nachteile für die eigene Karriere.

Der Forscher Timothy R. Clark bringt es auf den Punkt: „Psychologische Sicherheit ist ein Zustand, in dem man sich einbezogen fühlt, sich sicher fühlt zu lernen, sich sicher fühlt, etwas beizutragen, und sich sicher fühlt, den Status quo herauszufordern – all das ohne die Angst, in Verlegenheit gebracht, aus-gegrenzt oder bestraft zu werden.“

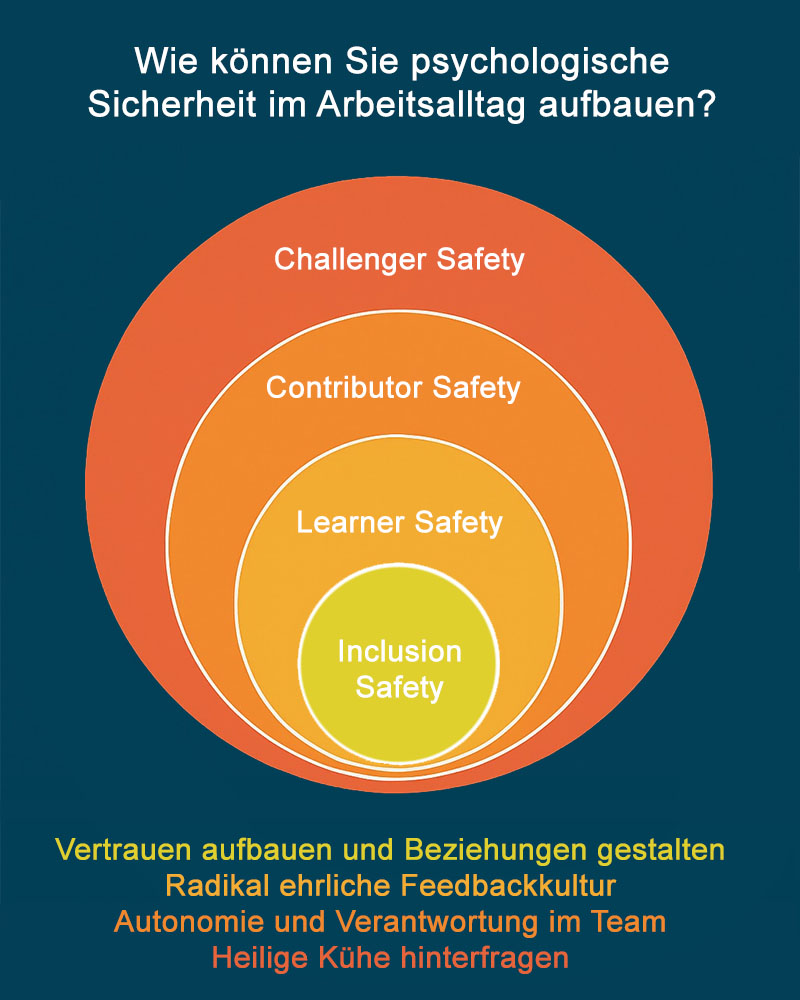

Wie können Sie psychologische Sicherheit im Arbeitsalltag aufbauen?

Die Definition von Clarks basiert auf seinem Modell der vier Stufen psychologischer Sicherheit. [2] Dieses bietet nicht nur ein theoretisches Modell, sondern auch eine konkrete Schritt-für-Schritt-Anleitung. Denn psychologische Sicherheit ist kein Zufall, sie kann aktiv gestaltet und vorgelebt werden. Führungskräfte spielen dabei eine zentrale Rolle. Wer psychologische Sicherheit in seinem Team aufbauen will, kann sich an diesen vier Stufen orientieren.

1. Inclusion Safety – Vertrauen aufbauen & Beziehungen gestalten

Teammitglieder fühlen sich akzeptiert, unabhängig von ihrer Rolle, ihrem Titel oder ihrer Meinung. Sie erleben informelle Zugehörigkeit, ohne sich zu verstellen.

2. Learner Safety – Eine radikal ehrliche Feedbackkultur

Teammitglieder dürfen Fehler machen und lernen. Sie stellen Fragen, auch kritische, probieren Neues aus, holen sich aktiv Feedback ein und geben es auch an andere. Dabei werden sie unterstützt statt verurteilt.

3. Contributor Safety – Autonomie und Verantwortung im Team

Teammitglieder dürfen Verantwortung übernehmen und etwas beitragen. Sie bekommen in ihrer Rolle Autonomie und Verantwortung übertragen, können selbst Entscheidungen treffen und einen Beitrag zum Teamerfolg leisten.

4. Challenger Safety – Die heiligen Kühe hinterfragen

Teammitglieder dürfen und sollen den Status quo hinterfragen. Sie sprechen Kritisches offen an, stellen den Status quo immer wieder in Frage und bringen neue Ideen ein, ohne Angst vor negativen Reaktionen und Konsequenzen.

Vertrauen aufbauen und Beziehungen gestalten

Die Kompetenz zu haben, menschliche Beziehungen im Team aufzubauen, definiert schlussendlich alles, was die Zusammenarbeit danach betrifft. Aus diesem Grund ist die erste Stufe der psychologischen Sicherheit auch die Basis von allen weiteren Stufen. Wenn Menschen in ein neues Team kommen, sind sie zwar formell Teil dieses Teams, doch eine informelle Zugehörigkeit entsteht hierdurch nicht.

Diese Form der Verbundenheit entsteht dann, wenn wir auf die Dinge schauen, die uns verbinden und die unter der Oberfläche schlummern. Echte Verbundenheit entsteht in Momenten, in denen wir unsere Verletzlichkeit teilen und erkennen: Wir sind nicht alleine damit.

Die Forschung bestätigt das: Studien des MIT Human Dynamics Lab zeigen, dass Teams umso effektiver arbeiten, je schneller und tiefer sie sich kennenlernen. Denn genau diese Nähe schafft Empathie, wodurch dann auch Vertrauen entstehen kann. [3]

Diese Form des Kennenlernens steht jedoch häufig unsere eigene Unsicherheit im Weg und die Professionalität, die wir im Arbeitskontext an den Tag legen. Wir trauen uns nicht, uns verletzlich zu zeigen und darüber zu sprechen, was uns herausfordert, welche Schwächen wir haben oder möglicherweise auch welche irritierenden Charaktereigenschaften uns ausmachen. Doch genau solch ein Austausch schafft Verbundenheit und damit auch Vertrauen.

Vor ein paar Wochen habe ich einen Online-Deep-Dive zum Thema Vertrauen in einer großen Organisation gegeben. Die Teilnehmenden kannten sich nicht untereinander, es waren Menschen aus ganz unterschiedlichen Bereichen und Teams dabei. Zu Beginn des Deep Dives kam ein Großteil der Teilnehmenden ohne Kamerabild in den Call. Nach einer kurzen Einführung haben wir in kleinen Breakout-Sessions einen Deep-Check mit unterschiedlichen Fragen durchgeführt, wie beispielsweise:

- Was war eine große Herausforderung in meinem Leben, die ich gemeistert habe und was hat mir dabei geholfen?

- Was ist meine größte Angst?

- Worauf in meinem Leben bin ich besonders stolz?

- Wann habe ich mich einmal ausgeschlossen oder nicht zugehörig gefühlt und was hätte ich mir in dem Moment gewünscht?

Das Erstaunliche an dieser kurzen Übung war, dass so gut wie alle nach dieser Breakout-Session mit Kamerabild und einem Strahlen im Gesicht zurückgekommen sind. Als ich das gespiegelt und gefragt habe, wie der Austausch für sie war und was der größte Aha-Moment dieser Übung war, kamen Rückmeldungen wie: „Ich kann gar nicht glauben, in was für einer kurzen Zeit man Sympathie und Nähe zu jemandem gewinnen kann, den man davor noch nie gesehen hat.“

Ich erzähle Ihnen genau dieses Beispiel, weil es zeigt, dass schon kurze Momente von echter Aufmerksamkeit und Verletzlichkeit dabei helfen, Verbindung aufzubauen. Dafür muss man nicht immer zwei Tage mit seinem Team auf ein fancy Teamevent fahren. Nein, es sind die kleinen Momente zwischendrin, voller echter Aufmerksamkeit, Echtheit und Menschlichkeit, die etwas verändern.

Und genau solche Deep-Check-ins können beispielsweise auch Führungskräfte nutzen, um Beziehungen in ihrem Team zu gestalten und echtes Vertrauen aufzubauen.

Radikal ehrliche Feedbackkultur

Die zweite Stufe der psychologischen Sicherheit beschäftigt sich mit der Learner Safety. Hier geht es darum, Feedback zu einem natürlichen Bestandteil des Arbeitsalltages zu machen, ebenso wie das wöchentliche Jour fixe. Wollen wir solch eine Kultur wirklich leben, braucht es Formate, die dieses Verhalten auch ermöglichen.

Haben wir erst einmal die Beziehungen und das Vertrauen im Team, dass alles gesagt werden kann, ohne Angst davor zu haben, dass man als Mensch ausgeschlossen wird, kann durch gute Feedbackformate eine Arbeitskultur entstehen, die wirkliches Lernen ermöglicht.

Es geht darum, Fragen stellen zu können, ohne Angst davor zu haben, als dumm oder unwissend dazustehen, Fehler zu machen, ohne dafür bestraft zu werden und durch radikal ehrliches Feedback einen Lernprozess zu schaffen, der das Bestmögliche aus der eigenen Arbeit herausholt.

Doch was sind Sätze, die wir in Unternehmen hören?

- „Wenn ich um Hilfe bitte, wirke ich schwach.“

- „Frag nicht so viel, mach einfach deinen Job.“

- „Den Fehler müssen wir jetzt irgendwie glattziehen, bevor es jemand mitbekommt.“

Und genau das hält Teams und Menschen davon ab, sich wirklich weiterzuentwickeln.

Als Führungskraft haben Sie die Möglichkeit, Formate zu etablieren, die eine Lernkultur fördern, die Fragen, Fehler und Feedback zulässt.

Ein gutes Beispiel dafür sind Retrospektiven. Der regelmäßige Blick zurück und auch nach vorne in einem sicheren Raum – ohne Schuldzuweisungen – stärkt Feedback als einen festen Bestandteil des Arbeitsalltages und macht Lernen erlebbar.

Autonomie und Verantwortung im Team

Die Selbstbestimmungstheorie von Ryan und Deci benennt drei psychologische Grundbedürfnisse, die jeder Mensch in unterschiedlicher Priorität spürt und sich erfüllen will: Verbundenheit, Autonomie und Kompetenzerleben. [4]

In der dritten von den vier Stufen psychologischer Sicherheit, die sogenannten Contributor Safety, geht es darum, den Mitarbeiter:innen Autonomie zu übertragen. Dadurch erleben sie ein Gefühl von Kompetenzerleben, da sie nicht nur Teil eines Teams sind, sondern auch einen echten Beitrag leisten können.

Timothy R. Clark nutzt zur Verdeutlichung dieser Stufe eine Analogie zum Sport. Wenn Sie in eine Sportmannschaft eintreten und sich akzeptiert fühlen, dann kommt ein Gefühl von Zugehörigkeit. Nehmen Sie dann regelmäßig am Training teil, lernen Sie dazu und entwickeln sich weiter. Wenn Sie dann jedoch immer nur auf der Ersatzbank sitzen, niemals zum Einsatz kommen und dadurch nie selbst einen Beitrag zum Mannschaftserfolg leisten können, werden Sie niemals ihr volles Potenzial entfalten.

Ebenso ist es bei Mitarbeiter:innen und nicht nur das: Schlimmstenfalls kann das fehlende Gefühl des Beitragens auch zur innerlichen oder sogar zur tatsächlichen Kündigung führen. Deshalb ist es wichtig Schritt für Schritt wirklich Verantwortung in die Rollen der Mitarbeiter:innen zu übertragen.

Hierfür gibt es einerseits die Möglichkeit, Rollen zu beschreiben, die einen ganz klaren Rahmen geben, in dem man beitragen kann. Außerdem kann diese Verantwortung beispielsweise mit dem Tool „Delegation Poker“ Stück für Stück an Mitarbeiter:innen abgegeben werden, was gleichzeitig Transparenz über den aktuellen Stand und den Entwicklungsweg schafft.

Die heiligen Kühe hinterfragen

Die bestimmt herausforderndste Stufe von allen ist die letzte Stufe, die Challenger Safety. Auf dieser Stufe geht es darum, die Arbeit des Teams ebenso wie die Prozesse, Ideen und Konzepte immer wieder in Frage zu stellen. Genau von diesem Wachstum hängt heutzutage der Unternehmenserfolg ab. Wer alles macht, so wie es immer war, wird im schlimmsten Fall bald gar nichts mehr tun.

Auch hier geht es darum, dieses Verhalten als Führungskraft aktiv zu fördern. Sie können beispielsweise immer wieder Fragen stellen wie:

- Was wäre, wenn wir keine Meetings mehr hätten?

- Was wäre, wenn jeder im Team alle Entscheidungen selbst treffen dürfte?

- Was wäre, wenn wir Fehler nicht nur akzeptieren, sondern feiern?

- Was wäre, wenn wir unseren gesamten Prozess radikal vereinfachen?

Doch das ist leichter gesagt als getan, denn wer stellt schon gerne die eigene Arbeit in Frage? Genau aus diesem Grund ist es wichtig, auf die Stufen davor Zeit zu investieren.

Fazit

Im Kern heißt psychologisch sicher arbeiten, angstfrei zu arbeiten. In einem Umfeld mit psychologischer Sicherheit fühlen Sie sich akzeptiert – so, wie Sie sind. Es ist wie unter guten Freunden. Sie trauen sich, Fragen zu stellen, auch wenn sie noch so doof erscheinen und zuzugeben, wenn Sie etwas nicht wissen, ohne zu befürchten, als „dumm“ dazustehen. Sie übernehmen Verantwortung und leisten einen aktiven Beitrag und trauen sich, die Wahrheit auszusprechen, ganz egal wer im Raum ist.

Fehlt diese Sicherheit, übernimmt der Selbstschutz unser Handeln.

Psychologische Sicherheit schafft Räume für Ehrlichkeit, echte Beteiligung und wirksame Zusammenarbeit. Sie ist kein nice to have, wenn gerade mal Zeit dafür übrig ist, sie ist ein must have. Und sie ist der unsichtbare Booster für erfolgreiche Teams!

Hinweise:

Interessieren Sie sich für Teamwork und die Entwicklung psychologischer Sicherheit? Dann lohnt sich ein Blick auf die tolle Website von Rebecca Hartmann. Nehmen Sie gerne Kontakt auf, wenn Sie sich für Teamworkshops, Einzelcoachings, Trainings oder Impulsvorträge interessieren.

[1] Google Project Aristotle – 5 Keys to Team Success

[2] Timothy R. Clark: Die vier Stufen der psychologischen Sicherheit – Auf dem Weg zu mehr Vielfalt und Innovation am Arbeitsplatz

[3] Alex „Sandy“ Pentland, The New Science of Building Great Teams, Harvard-Business Review, April 2012

[4] Die Selbstbestimmungstheorie von Ryan und Deci

Die angstfreie Organisation – Wie Sie psychologische Sicherheit am Arbeitsplatz mehr Entwicklung, Lernen und Innovation schaffen von Amy C. Edmondson, auf die der Begriff Psychologische Sicherheit zurückgeht, ist ebenfalls zu empfehlen.

Hier finden Sie einen Beitrag über die Förderung von psychologischer Sicherheit in Meetings.

Und hier einen Beitrag über Hypothesenbildung: Das vergessene Hilfsmittel.

Wollen Sie Multiplikator das Thema in Ihrem Netzwerk diskutieren? Dann teilen Sie den Beitrag in Ihren Social-Media-Kanälen. Und wollen Sie Teil der t2informatik Community werden? Dann melden Sie sich zu unserem beliebten Newsletter an.

Rebecca Hartmann hat zwei weitere Beiträge im t2informatik Blog veröffentlicht:

Rebecca Hartmann

Rebecca Hartmann ist Wirtschaftspsychologin, systemische Teamentwicklerin und Coach. Sie glaubt daran, dass gute Zusammenarbeit nicht einfach passiert, sondern bewusst gestaltet wird. Sie begleitet Führungskräfte und Teams dabei, wirklich gute Zusammenarbeit zu ermöglichen: mit psychologischer Sicherheit als Fundament, klaren Rollen als Struktur und Formaten, die im Alltag wirklich funktionieren. Hierbei nutzt sie ihre mehrjährige Organisationserfahrung und verbindet ihre psychologischen Kenntnisse mit ihrer systemischen Expertise.

Im t2informatik Blog veröffentlichen wir Beträge für Menschen in Organisationen. Für diese Menschen entwickeln und modernisieren wir Software. Pragmatisch. ✔️ Persönlich. ✔️ Professionell. ✔️ Ein Klick hier und Sie erfahren mehr.