Scrum Master zwischen Wirkung und Wirkungslosigkeit

Von bunten Zetteln zu echter Wertschöpfung mithilfe des Scrum Masters

Scrum ist eines der bekanntesten agilen Frameworks. Seit seiner erstmaligen Erwähnung vor mehreren Jahrzehnten hat es sich gegen zahlreiche andere Ansätze behauptet und liefert heute oft das Grundlagenwissen für agile Praktiken. Besonders in der IT spielt Scrum nach wie vor eine zentrale Rolle.

Doch was macht den Scrum Master in diesem Kontext aus? Die Einstiegshürden sind gering: eine nicht geschützte Berufsbezeichnung, ein zweitägiges Grundlagenseminar mit Zertifizierung sowie die Mitarbeit in einem oder mehreren Scrum Teams. Und trotzdem: Als Rolle kann der Scrum Master weit mehr sein. Er ist Erfolgsfaktor, Enabler und wirkungsvoller Verstärker für Agilität. Die spannende Frage lautet daher, wie es einem Scrum Master gelingt, sichtbare Erfolge zu erzielen, für das Team, die Abteilung und die gesamte Organisation.

Die Aufgaben und Verantwortlichkeiten des Scrum Masters

Die Aufgaben eines Scrum Masters sind im Scrum Guide (Version 2020) klar festgelegt und haben sich in den letzten Jahren nur unwesentlich geändert.

- Facilitation der Scrum-Events (z. B. Sprint Planning, Daily Scrum, Sprint Review, Sprint Retrospektive).

- Coaching des Product Owners beim Backlog-Management und bei Stakeholder-Interaktionen.

- Unterstützung der Developer bei Selbstorganisation, Fokus und kontinuierlicher Verbesserung.

- Beseitigung von Impediments (sofern diese außerhalb der Kontrolle des Teams liegen).

- Zusammenarbeit mit der Organisation, um agile Arbeitsweisen zu fördern und Hindernisse in Strukturen oder Prozessen aufzulösen.

Die Tätigkeit des Scrum Masters zeichnet sich also durch vielfältige Aufgaben sowohl innerhalb als auch außerhalb des Scrum-Teams aus.

Auch die Verantwortlichkeiten des Scrum Masters sind im Scrum Guide eindeutig beschrieben:

- Scrum fördern und sicherstellen, dass die Verantwortlichkeiten und Tätigkeiten verstanden und gelebt werden.

- Als Servant Leader die Zusammenarbeit zwischen Scrum-Team, Product Owner und Organisation fördern.

- Wirksamkeit des Scrum-Teams steigern und das Team in Richtung höherer Effektivität begleiten.

Hier wird deutlich, dass die Steigerung der Wirksamkeit beziehungsweise Effektivität klar in der Verantwortung des Scrum Masters liegt.

Wirkungslosigkeit als Scrum Master – Ursachen und Stolpersteine

Scrum wird bewusst als ein leichtgewichtiges Framework bezeichnet. Ohne viel Beiwerk und zusätzlichen Erläuterungen ist der Scrum Guide verständlich und nachvollziehbar verfasst. Dadurch lässt sich Scrum vereinfacht schulen und theoretisch auch schnell innerhalb eines Teams implementieren. Dennoch oder gerade deswegen kann schnell eine Wirkungslosigkeit des Scrum Master entstehen, sollte dessen Nutzen und Erfolg nicht klar sichtbar und vor allem nachvollziehbar werden.

Ein häufiger Grund für die Wirkungslosigkeit von Scrum Mastern liegt in einem Missverständnis über ihre Rolle. [1] Allzu oft werden sie als bloße Event-Moderatoren gesehen, deren Hauptaufgabe es sei, Termine zu organisieren, bunte Post-its an die Wand zu kleben oder Scrum Regeln einzuhalten. Wird die Rolle so interpretiert, bleibt sie zwangsläufig oberflächlich und austauschbar.

Hinzu kommt, dass der Scrum Master selten unmittelbare „harte“ Ergebnisse produziert. Im Gegensatz zu Developer oder Product Owner lässt sich sein Wertbeitrag nicht in Codezeilen oder Features messen. Das führt schnell zur falschen Annahme, der Scrum Master sei zwar „nice to have“, aber eigentlich verzichtbar.

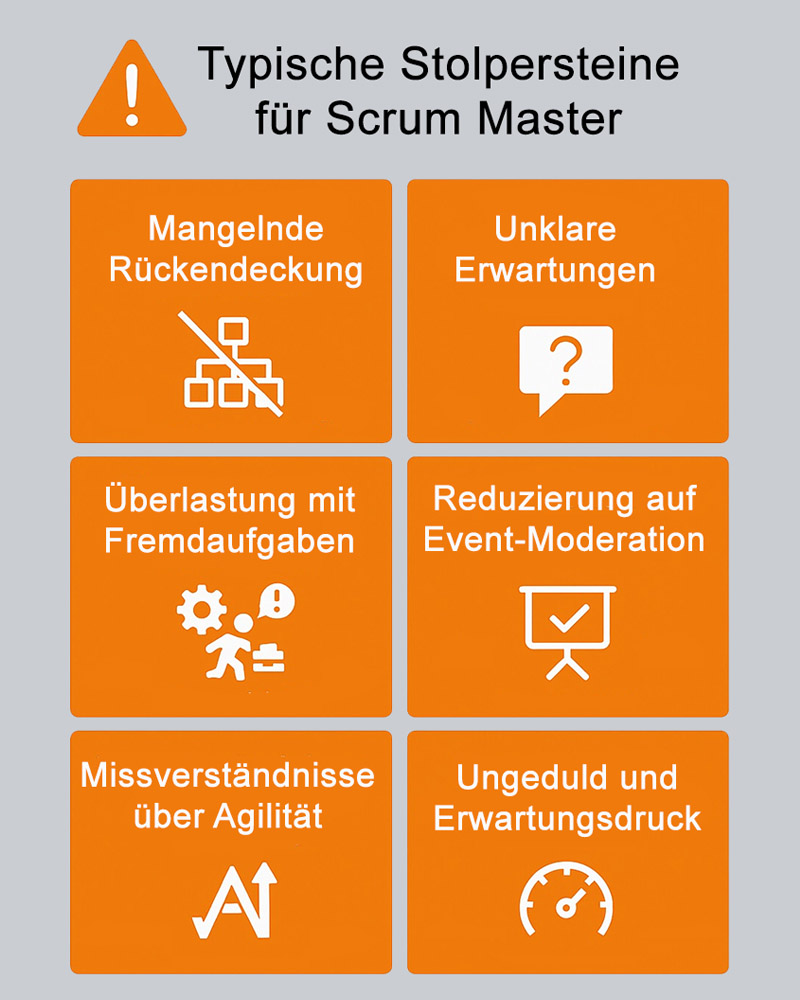

Typische Stolpersteine, die zur Wirkungslosigkeit führen können:

- Mangelnde Rückendeckung der Organisation: Wenn Führungskräfte den Scrum Master nicht als Treiber für Veränderung akzeptieren, bleibt seine Arbeit auf symbolische Gesten beschränkt. Impediments, die eigentlich auf Management-Ebene gelöst werden müssten, verharren ungelöst, weil „das schon immer so gemacht wurde“.

- Fehlende Klarheit der Erwartungen: Häufig wissen weder das Team noch die Organisation, was sie konkret vom Scrum Master erwarten. Wird eine Erhöhung der Wirksamkeit nicht in gemeinsam verständliche Ziele übersetzt, bleibt die Rolle schwer greifbar und damit ein gefundenes Fressen für Skepsis.

- Reduktion auf Event-Moderation: Wenn der Scrum Master lediglich dafür verantwortlich gemacht wird, dass Daily, Review oder Retro insgesamt funktionieren, reduziert sich sein Handlungsrahmen massiv. Der Eindruck einer bloßen moderierenden Rolle des Scrum Master entsteht.

- Überlastung mit fachfremden Aufgaben: In vielen Organisationen wird der Scrum Master zum Lückenbüßer für alles, was sonst niemand machen will: Projektmanagement, Controlling, Berichtswesen oder operative Tätigkeiten. Das nimmt ihm nicht nur Zeit, sondern entzieht ihm auch die Glaubwürdigkeit, wenn er eigentlich Veränderung und Wirksamkeit vorantreiben sollte.

- Fehlendes Verständnis von Agilität: Wenn Stakeholder Scrum auf ein Set von Ritualen reduzieren und den eigentlichen Kern – Transparenz, Empirie, kontinuierliche Verbesserung – nicht mittragen, ist der Scrum Master in einer Dauerverteidigungsrolle. Er kämpft dann mehr gegen Missverständnisse, als dass er Verbesserungen treiben kann.

- Ungeduld und Erwartung schneller Ergebnisse sowie Veränderungen in Teams und Organisationen brauchen Zeit. Wenn nach zwei Sprints keine spürbaren Erfolge sichtbar sind, wird schnell der Wert der Rolle angezweifelt. Der Scrum Master gerät so in einen permanenten Rechtfertigungsmodus.

So degradiert man eine Schlüsselfunktion zu einer dekorativen Nebenrolle, sichtbar, doch letztlich machtlos.

Abbildung: Typische Stolpersteine für Scrum Master

Die Erhöhung der Teamwirksamkeit

Die Verantwortung für die Wirksamkeit des Scrum Teams liegt wie beschrieben beim Scrum Master. Diese Wirksamkeit kann auf unterschiedliche Art und Weise gefördert und gesteigert werden:

In der Retrospektive hat der Scrum Master bspw. die Möglichkeit, seinen eigenen Beitrag zur Teameffektivität vom Scrum Team bewerten zu lassen und aktiv nach Verbesserungsmöglichkeiten zu fragen. Mit diesem Feedback kann er passende Werkzeuge, Feedback-Loops oder Trainingsmaßnahmen entwickeln. Eine solche teaminterne Reflexion könnte etwa halbjährlich stattfinden und so die kontinuierliche Weiterentwicklung unterstützen.

Metriken können helfen, die Wirksamkeit sichtbar zu machen. Kennzahlen aus dem Methodenkoffer anderer agiler Ansätze, etwa aus Kanban, bieten sich hierfür an. Cycle-Time, Work Item Age oder Throughput helfen, den „Flow“ des Teams zu bewerten. Auch das Feedback der Nutzerinnen und Nutzer kann einbezogen werden, sowohl quantitativ in Form von Zufriedenheitswerten als auch qualitativ durch Rückmeldungen im direkten Austausch. Auf diese Weise wird erkennbar, ob Trainings oder Impulse des Scrum Masters einen spürbaren Beitrag zur Teameffektivität leisten. Zusätzlich können technische Kennzahlen wie Ladezeiten, Konnektivität oder die Häufigkeit von Fehlermeldungen dauerhaft erhoben werden, um die Wirkung auf Produktebene messbar zu machen.

Zum Aufgabenfeld des Scrum Masters gehört zudem die Förderung der Agilität innerhalb der gesamten Organisation. Er macht Scrum verständlich und anschaulich, zeigt Stakeholdern, wie sie sich sinnvoll einbringen, unterstützt die Zusammenarbeit zwischen Scrum Team und Nutzenden und erklärt den Ablauf zentraler Events wie des Sprint Reviews. Mit einem gestärkten Verständnis für agile Prinzipien und Praktiken sinkt die Zahl der Hindernisse, denen das Team begegnet, was dessen Wirksamkeit weiter erhöht.

Schließlich bleibt der Scrum Master zwar in seiner Kernfunktion bestehen, doch das bedeutet nicht, dass seine Rolle unverändert bleiben muss. Da der Scrum Guide bewusst leichtgewichtig gehalten ist, lassen sich Aufgaben und Verantwortlichkeiten an die konkreten Bedürfnisse von Team und Organisation anpassen. So könnte der Scrum Master etwa Verantwortung für umfassendes Testing einschließlich der Einholung von Nutzerfeedback übernehmen, beim Onboarding neuer Mitarbeitender Trainings und Workshops anbieten oder aktuelle Entwicklungen im Bereich KI verfolgen und dem Team praxisnah zur Verfügung stellen. Auf diese Weise entsteht unkompliziert Zugang zu neuen Möglichkeiten der Unterstützung, die die agile Softwareentwicklung zusätzlich bereichern.

Fazit

Am Ende steht fest: In Scrum trägt der Scrum Master die Verantwortung für die Steigerung der Teameffektivität. Dieser Verantwortung kann er jedoch nur gerecht werden, wenn die Organisation und ihre Mitglieder den Rahmen dafür schaffen und seine Arbeit unterstützen. Entscheidend ist, ihn nicht auf die Rolle eines reinen Moderators zu reduzieren. Seine eigentliche Wirkung entfaltet er dann, wenn er als Enabler, Coach und Multiplikator für Agilität verstanden wird – im Team, über Teamgrenzen hinaus und hinein in die gesamte Organisation.

Wird der Scrum Master in dieser Weise ernst genommen, entsteht aus der Anwendung von Methoden echte Wirksamkeit und Wertschöpfung. Wird er hingegen auf die Organisation von Terminen oder das Kleben bunter Zettel reduziert, verliert Scrum seinen Kern und verkommt zu einer leeren Hülle. Der langfristige Erfolg hängt daher nicht allein am Scrum Master selbst, sondern im Wesentlichen am Zusammenspiel mit einer Organisation, die Transparenz, empirisches Arbeiten und kontinuierliche Verbesserung wirklich lebt.

Hinweise:

Wollen Sie sich mit Niklas Magerl über agile Führung und wie Teams Verantwortung übernehmen austauschen? Dann sprechen Sie ihn einfach auf LinkedIn an.

[1] Falsche Zuschreibungen: Was ist ein Scrum Master nicht?

Diesen Beitrag finden Sie auch als eine von sechs Perspektiven im kostenlosen Blogpaper Wirksamkeit.

Wollen Sie als Multiplikatorin oder Meinungsführer das Thema weitertragen? Dann teilen Sie diesen Beitrag gerne in Ihrem Netzwerk. Und falls Sie sich für weitere Tipps aus der Praxis interessieren, dann abonnieren Sie unseren beliebten Newsletter.

Hier finden Sie einen Artikel über Führungskräfte und die Entwicklung von Selbst- und Kollektivwirksamkeit.

Niklas Magerl hat zwei weitere Beiträge im t2informatik Blog veröffentlicht:

Niklas Magerl

Niklas Magerl ist Wirtschaftspsychologe, Hochschuldozent und erfahrener Scrum Master mit ausgeprägtem Schwerpunkt auf Agilität sowie kundenorientierter Prozessgestaltung. In seiner Rolle als Scrum Master sorgt er dafür, dass technische Entwicklungen optimal mit den Bedürfnissen interner Kunden verzahnt werden, um Softwarelösungen mit echtem Mehrwert zu realisieren. Parallel dazu ist er als Dozent an der FOM Hochschule für Oekonomie & Management tätig. Dort begleitet er Studierende in den Themenfeldern Projektmanagement, Psychologie und qualitative Forschungsmethoden.

Im t2informatik Blog veröffentlichen wir Beträge für Menschen in Organisationen. Für diese Menschen entwickeln und modernisieren wir Software. Pragmatisch. ✔️ Persönlich. ✔️ Professionell. ✔️ Ein Klick hier und Sie erfahren mehr.