RICE-Scoring

Wissen kompakt: RICE-Scoring ist eine Methode zur Priorisierung von Ideen, Features oder Projekten mithilfe von vier Kriterien: Reach, Impact, Confidence und Effort.

RICE-Scoring – Priorisierung mithilfe von vier Kriterien

In vielen Unternehmen herrscht kein Mangel an Ideen für Produktverbesserungen, neue Features oder innovative Services. Doch Ressourcen wie Zeit, Geld und Mitarbeitende sind begrenzt. Also stellt sich immer wieder die Frage: Welche Ideen lohnen sich wirklich? Hier setzt das RICE-Scoring – manchmal auch als RICE-Scoring-Methode oder -Modell oder auch -Framework bezeichnet – an.

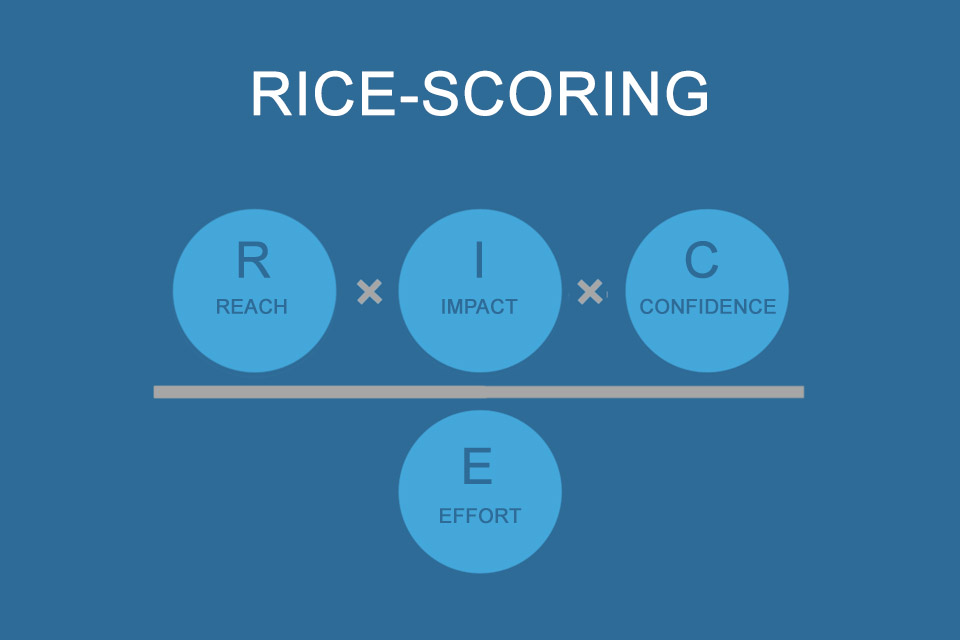

RICE ist ein Akronym und steht für:

- Reach bzw. Reichweite

- Impact bzw. Auswirkung oder Wirkung

- Confidence bzw. Zuversicht

- Effort bzw. Aufwand

Mit vier klaren Kriterien — im Gegensatz zum ICE-Scoring mit „lediglich“ drei Kriterien — hilft das RICE-Scoring, Ideen zu bewerten und die richtigen Ideen, Features oder Projekte zuerst anzugehen. So werden Prioritäten transparent, Diskussionen sachlicher und Ressourcen dort eingesetzt, wo sie den größten Mehrwert bringen. [1]

RICE-Scoring-Kriterien im Detail

Was bedeuten die vier RICE-Scoring-Kriterien?

- Reach (Reichweite) gibt an, wie viele Personen innerhalb eines bestimmten Zeitraums von der Idee betroffen sind oder davon profitieren. Der Wert wird meist als absolute Zahl angegeben, zum Beispiel Anzahl der Nutzer pro Monat oder Anzahl der betroffenen Kundenkonten.

- Impact (Auswirkung) beschreibt den potenziellen positiven Effekt der Idee auf das Unternehmen oder die Nutzerinnen und Nutzer. Ein hoher Wert zeigt, dass die Umsetzung einen spürbaren Unterschied macht, etwa durch mehr Umsatz, höhere Nutzerbindung oder bessere Kundenzufriedenheit. In der Praxis wird häufig eine Multiple-Choice-Skala verwendet: 3 = massive Auswirkung, 2 = hohe Auswirkung, 1 = mittlere Auswirkung, 0.5 0 geringe Auswirkung und 0.25 = minimale Auswirkung.

- Confidence (Zuversicht) misst, wie sicher man ist, dass Reach und Impact realistisch sind und die Idee wie geplant funktioniert. Die Bewertung orientiert sich an Daten, Tests oder Erfahrungswerten. Ein hoher Wert steht für eine solide Faktenbasis, ein niedriger Wert signalisiert Unsicherheit. Auch hier ergibt die Nutzung einer Multiple-Choice-Skala Sinn: 100 % 0 hohes Vertrauen, 80 % ist mittleres Vertrauen und 50 % entspricht geringem Vertrauen.

- Effort (Aufwand) zeigt, wie viel Arbeit nötig ist, um die Idee umzusetzen. Der Wert wird in Personen-Monaten, -Wochen oder -Tagen geschätzt. Ein höherer Aufwand senkt den Score, da bei gleichem Nutzen mehr Ressourcen gebunden sind.

Der RICE-Score wird so berechnet: RICE-Score = (Reach × Impact × Confidence) / Effort

Je höher der Score, desto größer ist der erwartete Nutzen im Verhältnis zum Aufwand und desto eher sollte die Idee umgesetzt werden. So sorgt RICE für eine transparente, nachvollziehbare Priorisierung. [2]

Vor- und Nachteile von RICE-Scoring

RICE-Scoring ist vor allem eines: ein Werkzeug, um Ideen greifbarer zu machen. In vielen Teams gibt es eine Fülle an Vorschlägen, manche sind laut, manche leise, manche sofort verständlich, andere eher abstrakt. RICE-Scoring zwingt dazu, diese Ideen in Zahlen zu übersetzen: Wer wird erreicht, welche Wirkung ist zu erwarten, wie sicher ist diese Annahme und wie groß ist der Aufwand dafür. Schon allein dieser Schritt bringt Klarheit, weil plötzlich nicht mehr nur Argumente im Raum stehen, sondern konkrete Annahmen, die man hinterfragen kann.

Gerade Teams, die mit vielen Ideen jonglieren, profitieren davon. RICE hilft, Diskussionen zu versachlichen. Wer eine Idee groß verkaufen möchte, muss erklären, wie viele Menschen wirklich etwas davon haben und warum man sicher ist, dass der Nutzen eintritt. Fehlen belastbare Daten, wird das schnell sichtbar. So deckt das Modell blinde Flecken auf, die ohne diese Fragen oft übersehen werden.

Ein weiterer Vorteil: Der Aufwand bekommt ein echtes Gewicht. Viele Projekte wirken auf den ersten Blick attraktiv, entpuppen sich aber als riesig, sobald man alle Schritte, Kosten und Abhängigkeiten betrachtet. Der RICE-Score holt diesen Aufwand ins Licht und verhindert, dass Ressourcen in Ideen fließen, die man später gar nicht stemmen kann.

Doch so hilfreich diese Struktur ist, sie hat auch Grenzen. Die größte Schwäche liegt in den Schätzungen selbst. Auch wenn die Zahlen präzise wirken, bleiben sie Annahmen. Besonders bei Reichweite und Wirkung wird oft geschätzt, was man gern hätte, nicht unbedingt, was wirklich wahrscheinlich ist. Wer nicht sauber arbeitet, kann so einen Score in fast jede Richtung drehen.

Zudem neigt RICE-Scoring dazu, kurzfristige Effekte zu bevorzugen. Projekte, deren Nutzen erst später sichtbar wird, erhalten oft einen niedrigeren Score, weil Reichweite und Impact schwerer zu beziffern sind. Darunter leiden vor allem Initiativen wie Wartung, technische Infrastruktur oder größere strategische Umbauten. Sie wirken im Ranking schnell unattraktiv, obwohl sie für den langfristigen Erfolg wichtig sind.

Ein weiterer Punkt, der leicht übersehen wird: Die Methode des RICE-Scorings betrachtet jede Idee einzeln. Synergien zwischen Projekten, Abhängigkeiten oder mögliche Bündelungen fließen nicht ein. Eine mittelmäßige Idee kann im Zusammenspiel mit einer anderen großen Mehrwert schaffen, doch das zeigt der Score nicht.

Wer den RICE-Score nutzt, sollte sich deshalb bewusst sein, dass es kein Automatismus für die richtige Entscheidung ist. Es liefert eine wertvolle Diskussionsgrundlage und hilft, Gedanken zu ordnen, Zahlen einzufordern und vage Annahmen sichtbar zu machen. Für Teams bedeutet das: weniger Bauchgefühl, mehr Austausch und Transparenz. Doch am Ende braucht es immer noch Urteilsvermögen, Erfahrung und manchmal auch den Mut, bewusst gegen die Zahlen zu entscheiden, wenn es strategisch sinnvoll ist.

Impuls zum Diskutieren

Wie wichtig ist Erfahrung bei der Anwendung von Methoden wie RICE-Scoring?

Hinweise:

[1] Das RICE-Scoring wurde vom Produktteam des US-amerikanischen Softwareunternehmens Intercom entwickelt, um die Priorisierung von Produktideen und -features objektiver und nachvollziehbarer zu gestalten. Maßgeblich beteiligt war dabei Sean McBride, ehemaliger Produktmanager bei Intercom, der die Methode gemeinsam mit seinen Kollegen entwickelte, um Entscheidungsprozesse im Produktmanagement zu verbessern.

Weitere Informationen finden Sie im Artikel: RICE – Simple prioritization for product managers.

[2] Grau ist alle Theorie. Natürlich gibt es in der Praxis auch immer Faktoren, die dazu führen können, dass erst eine etwas niedrigere Priorität anstelle einer höheren umgesetzt wird: Absprachen mit einzelen Kunden, Bedeutung von Stakeholdern, Verfügbarkeit von benötigten Mitarbeiterinnen oder Mitarbeitern etc.

Die Inhalte auf dieser Seite dürfen Sie gerne teilen oder verlinken. Und falls Sie sich für Tipps aus der Praxis interessieren, dann testen Sie unseren beliebten Newsletter mit neuen Beiträgen, Downloads, Empfehlungen und aktuellem Wissen. Vielleicht wird er auch Ihr Lieblings-Newsletter!

Hier finden Sie weitere Informationen aus unserer Rubrik Wissen kompakt: