Die Stille in einer Transformation

Nach der Strategie mit dem Hammer: Was geschieht, wenn der Klang verstummt?

Montagmorgen, 8:30 Uhr. Die Geschäftsführerin starrt auf den leeren Bildschirm. Das strategische Off-site liegt drei Tage zurück. Der Hammer war gefallen, die hohlen Stellen unüberhörbar: Die „agile Transformation“ – nur Theaterkulisse. Die „Innovationskultur“ – monatliche Brainstormings ohne Konsequenzen. Sie weiß jetzt, was nicht funktioniert. Aber was daraus machen? Diese Stille macht ihr Angst.

Nach der Strategie mit dem Hammer kommt die Stille. Jener gefährliche Moment, in dem die alten Gewissheiten zerbrochen sind, aber die neuen noch nicht entstanden. Es ist der kritischste Augenblick jeder Transformation und gleichzeitig der am meisten unterschätzte.

Drei Fluchtwege aus der Stille

Die Stille nach dem Hammer ist deshalb so gefährlich, weil sie drei verführerische Fluchtwege anbietet:

Fluchtweg 1: Die Reparatur-Illusion

„Jetzt, wo wir wissen, was schiefläuft, können wir es ja reparieren.“

Unsere Geschäftsführerin kennt diesen Reflex. Ihre erste Reaktion auf die Erkenntnis über die Pseudo-Agilität: „Dann machen wir echte Sprints. Bessere Retrospektiven. Professionelleres Scrum.“

Das ist die Verführung der Reparatur: Das Alte besser machen, statt etwas grundlegend Neues zu wagen. Doch wer repariert, hat die Infragestellung nicht verstanden. Der Hammer hat nicht gezeigt, dass Agilität schlecht umgesetzt wird, er hat gezeigt, dass die Organisation vielleicht gar nicht agil sein will.

Fluchtweg 2: Die Lähmungs-Falle

„Wenn nichts stimmt, kann ich auch nichts ändern.“

Am dritten Tag nach dem Off-site spürt die Geschäftsführerin diese Schwere. Wenn die Transformation nur Theater war, die Innovation nur Fassade, was ist dann noch echt? Diese Lähmung fühlt sich wie Klarheit an, ist aber nur Angst in akademischem Gewand.

Fluchtweg 3: Der Aktionismus-Reflex

„Schnell neue Strukturen aufbauen, bevor das Vakuum uns verschlingt.“

Ihr Führungsteam drängt bereits: Neue Berater, neues Framework, neues Organigramm. Hauptsache, die unbequeme Leere wird sofort gefüllt. Doch auch das ist nur eine Form der Angst vor dem Nicht-Wissen.

Der Raum zwischen Destruktion und Konstruktion und das Echo-Framework

Hier liegt die eigentliche Kunst der Transformation: das Vakuum zu halten. Nicht sofort zu reparieren, nicht in Lähmung zu verfallen, nicht in Aktionismus zu flüchten, sondern den leeren Raum bewusst auszuhalten.

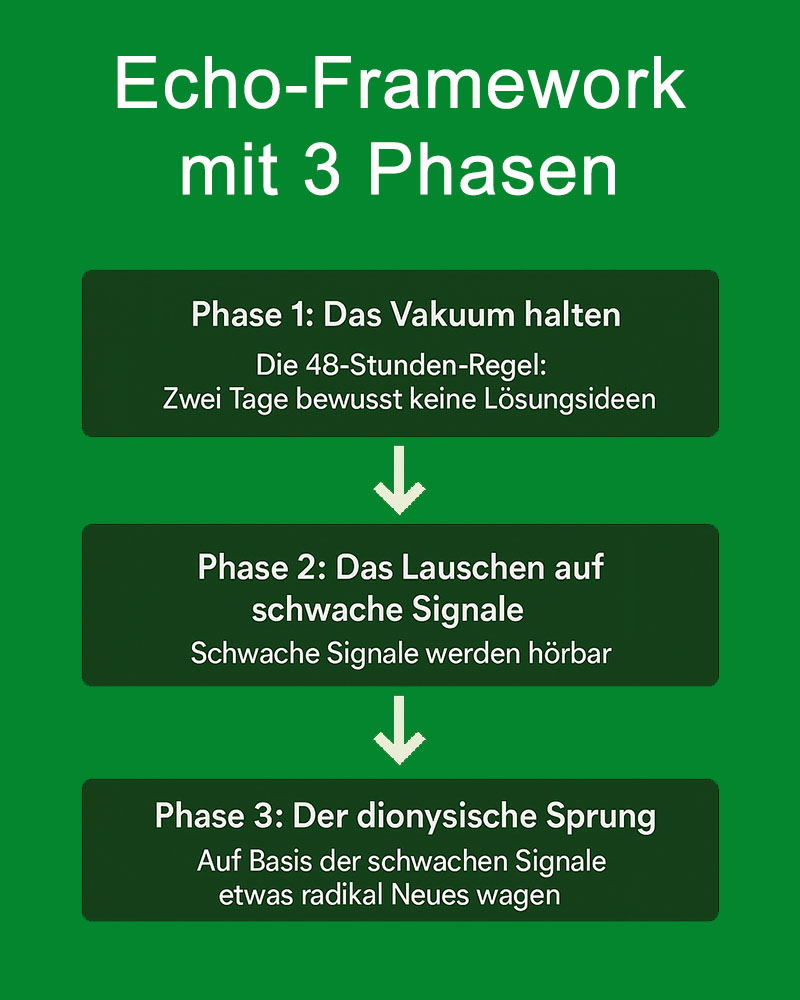

Es ist der Moment zwischen dem Zerbrechen der alten Wertesysteme und der Erschaffung neuer – jener Raum, in dem echte Umwertung geschieht. Genau hier setzt das Echo-Framework von tantin mit seinen drei Phasen an: Es geht nicht darum, die Stille zu füllen, sondern in ihr zu lauschen.

Phase 1: Das Vakuum halten

Der erste Schritt nach der Infragestellung ist paradox: nichts tun. Nicht im Sinne von Passivität, sondern im Sinne von bewusstem Verzicht auf reflexhafte Lösungen.

Die 48-Stunden-Regel: Nach jeder fundamentalen Erkenntnis über organisationale Schwächen warten Sie zwei Tage, bevor Sie die erste Lösungsidee entwickeln. Unsere Geschäftsführerin notiert in dieser Zeit nur Fragen:

- Was will durch diese Erkenntnis sichtbar werden?

- Welche Möglichkeiten eröffnen sich, wenn wir das Alte nicht mehr tun?

- Wovon trennen wir uns eigentlich und was bleibt?

Phase 2: Das Lauschen auf schwache Signale

In der Stille nach dem Hammer geschieht etwas Faszinierendes: Schwache Signale werden hörbar. Ideen, die vorher vom Lärm der Routine übertönt wurden.

Nach drei Tagen des bewussten Nicht-Handelns bemerkt unsere Geschäftsführerin: In den Kaffeegesprächen tauchen plötzlich Ideen auf, die in zwei Jahren Strategieworkshops nie zur Sprache kamen. Ein junger Entwickler fragt beiläufig: „Was wäre, wenn wir einfach mal einen Monat lang keine Meetings hätten?“

Der abduktive Sprung: Dies ist der Moment, in dem aus fragmentierten Beobachtungen plötzlich ein kohärentes Muster wird. Schwache Signale verdichten sich zu starken Hypothesen über das, was entstehen will.

Phase 3: Der dionysische Sprung

Der letzte und mutigste Schritt: der Sprung ins Ungewisse. Nicht mehr das Alte reparieren, sondern auf Basis der schwachen Signale etwas radikal Neues wagen.

Nach einer Woche des Lauschens kristallisiert sich für die Geschäftsführerin eine Ahnung: Was, wenn Führung nicht bedeutet, Antworten zu haben, sondern bessere Fragen zu stellen? Was, wenn ihre Rolle nicht die der Entscheiderin ist, sondern die der Ermöglicherin?

Der dionysische Sprung ist kein Plan; er ist ein Wagnis. Er verlangt nicht Sicherheit, sondern Vertrauen in das, was entstehen will.

Abbildung: Echo-Framework mit 3 Phasen

Die unterschätzte Kraft der strategischen Stille

Was Organisationen nach dem Hammer am meisten brauchen, ist Ambiguitätstoleranz. Die Fähigkeit, das Nicht-Wissen auszuhalten, ohne sofort in bekannte Muster zu flüchten. In einer Welt, die von uns verlangt, immer Antworten zu haben, ist das Eingeständnis des Nicht-Wissens ein Akt der Rebellion.

In der Praxis haben sich zwei konkrete Methoden bewährt:

Der Resonanzraum-Check

Drei Mal pro Woche, 15 Minuten Stille. Drei Fragen:

- Was höre ich heute, was ich gestern überhört habe?

- Welche schwachen Signale werden stärker?

- Wovon will ich mich heute trennen, ohne es zu ersetzen?

Das Experiment der Reduktion

Statt etwas Neues hinzuzufügen, streichen Sie jede Woche etwas Überflüssiges. Ohne es zu ersetzen. Beobachten Sie, was in den entstehenden Freiräumen passiert.

Unsere Geschäftsführerin hat eine Entscheidung getroffen: Sie wird für drei Monate keine strategischen Entscheidungen treffen. Stattdessen drei Experimente:

- Einen Monat ohne Jour Fixes.

- Einen Monat, in dem Entscheidungen von denen getroffen werden, die sie umsetzen.

- Einen Monat, in dem sie nur Fragen stellt.

Es ist nicht ihre Strategie. Es ist ihr Sprung.

Fazit

Transformationen scheitern oft nicht an einem Mangel an Ideen oder Energie, sondern an der fehlenden Bereitschaft, sich selbst infrage zu stellen, bevor es der Markt tut, sowie an der Unfähigkeit, das Vakuum nach der Infragestellung auszuhalten. Wer zu früh repariert, sich lähmen lässt oder im Aktionismus versinkt, verpasst die Chance, dass wirklich Neues entstehen kann. Die Stille nach dem Hammer ist kein Defizit, sondern Rohmaterial, der unscheinbare Raum, in dem schwache Signale hörbar werden und radikale Perspektiven reifen.

Das Echo-Framework zeigt: Erst wer bewusst nichts tut, lernt zu hören. Erst wer hört, erkennt Muster. Und erst wer diese erkennt, kann den Sprung ins Ungewisse wagen, ohne Garantie, aber mit größerer Chance auf echte Erneuerung. Strategische Stille ist deshalb kein Luxus, sondern eine Führungsdisziplin.

Ein Gedanke zum Mitnehmen

Die Frage ist nicht, ob Sie den Mut haben zu handeln. Die Frage ist: Haben Sie den Mut, nicht zu handeln, bis Sie wissen, was entstehen will?

Und während Sie über diese Frage nachdenken, lauschen Sie einen Moment in Ihre eigene organisationale Stille hinein. Was hören Sie dort? Welche schwachen Signale warten darauf, endlich wahrgenommen zu werden?

Manchmal ist der größte Sprung der, den man nicht macht, bis der richtige Moment gekommen ist.

Hinweise:

Wollen Sie als Meinungsmacherin oder Kommunikator über die Stille in Transformationen und das bewusste Nicht-Handeln diskutieren? Dann teilen Sie den Beitrag gerne auf Social Media oder in Ihrem Netzwerk. Und wollen Sie t2informatik-Unterstützer werden? Dann abonnieren Sie unseren beliebten Newsletter.

Constantin Melchers hat zwei weitere Beiträge im t2informatik Blog veröffentlicht:

Constantin Melchers

Constantin Melchers begleitet Führungskräfte und Top-Entscheider:innen seit über 20 Jahren an strategischen Wendepunkten. Als Berater, ehemaliger Führungsverantwortlicher in verschiedenen Organisationen und Hochschuldozent verbindet er praktische Erfahrung mit konzeptioneller Tiefe.

Sein Ansatz ist distinkt: Strategie beginnt nicht mit Planung, sondern mit der Bereitschaft, etablierte Denkmuster zu hinterfragen. „Viele Organisationen scheitern nicht an Methoden – sondern daran, sich selbst aus Gewohnheit zu imitieren.“

Er versteht Transformation als kulturellen Akt der Selbstüberwindung, nicht als Management-Routine. Mit tantin Consulting hat er einen Think-&-Do-Tank geschaffen, der selektiv mit mittelständischen Unternehmen und Organisationen arbeitet, die zu echtem Wandel bereit sind. Statt Standardrezepte zu liefern, eröffnet er Resonanzräume für nachhaltige Veränderung.

Im t2informatik Blog veröffentlichen wir Beträge für Menschen in Organisationen. Für diese Menschen entwickeln und modernisieren wir Software. Pragmatisch. ✔️ Persönlich. ✔️ Professionell. ✔️ Ein Klick hier und Sie erfahren mehr.