Agile Transformationen scheitern selten zufällig

Inhaltsverzeichnis zum Aufklappen und eine Zusammenfassung zum Hören

Die erfolgreiche Durchführung einer agilen Transformation

Fazit

Neu: t2informatik Blogcast: Agile Transformation scheitern selten zufällig – eine Zusammenfassung zum Hören in 2:06 Minuten

„Gottseidank. Unsere Abteilung durchläuft endlich eine agile Transformation! Das war echt bitter notwendig.“

Haben Sie das schon einmal so oder so ähnlich gedacht? Vermutlich nicht! Kennen Sie vielleicht jemand, der dies schon mal gesagt hat? Vermutlich auch nicht! Und das ist auch nicht sonderlich verwunderlich, denn – vor allem agile – Transformationen von Teams, Abteilungen oder ganzen Unternehmen verlaufen wirklich nur selten reibungslos. Die Erfolgsstatistiken agiler Transformation zeichnen leider ein düsteres Bild, denn viele verfehlen das eigentliche Projektziel oder scheitern gänzlich. Und daher ist es auch nicht verwunderlich, dass zahlreiche Mitarbeitende bereits wiederholt negative Erfahrungen mit Transformationen gemacht haben.

Was können Sie also tun, wenn Ihre agile Transformation besser laufen soll? Sie können die Perspektiven der Beteiligten aktiv adressieren.

WIIFM bei einer agilen Transformation

Kennen Sie das Akronym WIIFM? WIIFM steht für What’s In It For Me, frei übersetzt: Was habe ich davon?

Im Kern beschreibt WIIFM ein grundlegendes Wahrnehmungsprinzip, wonach Menschen Informationen nur dann Beachtung schenken, wenn sie verstehen, warum diese Informationen für ihre eigene Situation relevant sind. Also: Was habe ich von einem neuen Produkt, was habe ich von einer Dienstleistung oder was habe ich von einer agilen Transformation?

Wer sich mit agilen Transformationen und folglich auch mit den Zielen und Vorteilen eines solchen Vorhabens beschäftigt, sollte WIIFM aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten:

- Aus der Perspektive des Unternehmens,

- der Führungskräfte und

- der Mitarbeitenden.

Eine agile Transformation entsteht nicht aus dem Nichts heraus. Mit ihr wird ein Ziel verfolgt. Und idealerweise auch ein Plan. Wenn die Personen hinter der Transformation so von der Bedeutung und Zielsetzung dieser überzeugt sind – warum wird diese dann nicht öffentlich kommuniziert? Warum gibt es Kommunikation dazu nur ausschließlich innerhalb des Unternehmens? Hier sollte ein Ansatzpunkt der Verantwortungsübernahme des Unternehmens darin bestehen darüber auch nach außen zu kommunizieren. Somit haben auch zukünftige Bewerbende die Möglichkeit einer Betrachtung des Unternehmens im Umgang mit einer umfassenden agilen Transformation.

Die Unternehmensebene verspricht sich ebenso von einer durchgeführten agilen Transformation die Verbesserung einiger wesentlicher Kennzahlen. Das könnte zum Beispiel eine gestiegene Kundenzufriedenheit, schnellere Produktentwicklung, Fehlerreduktion oder weitere Optimierungen darstellen. Werden sich diese Kennzahlen relativ schnell verbessern? Die Wahrscheinlichkeit hierfür ist nicht sehr hoch. Denn eine agile Transformation benötigt einen langen Atem zur Wirkungsentfaltung.

Die Ebene der Führungskräfte verspricht sich von einer durchgeführten agilen Transformation ebenso erhebliche Vorteile. Allerdings nicht nur für das Unternehmen, sondern auch für sich selbst. Wer erfolgreich eine Transformation unterstützt und umsetzen kann, empfiehlt sich möglicherweise auch für die Verantwortung noch komplexerer Aufgaben und der damit verbundenen Statuserhöhung. Diese Unterstellung mag sicherlich nicht für alle Führungskräfte eines Unternehmens gelten. Ohne Einbezug und Beteiligung von Führungskräften ist jedoch die agile Transformation von Beginn an zum Scheitern verurteilt. Daher sollte die Ebene der Führungskräfte vollumfänglich bezüglich Aspekte, Umsetzung und Kommunikation umfangreich abgeholt werden. Denn unter Umständen bei der Einführung agiler Teams kann je nach Framework für Führungskräfte vor allem eines bedeuten: Machtverlust. Denn ein Scrum-Team beinhaltet zwar verschiedene Rollen, jedoch keine Hierarchie.

Die Ebene der Mitarbeitenden erhofft sich möglicherweise Aspekte wie mehr Handlungsautonomie oder verbesserte, teamübergreifende Zusammenarbeit. Unerträglich kann es werden, wenn die agile Transformation lediglich offensichtliche Managementlücken kaschieren soll. Die bloße Einführung agiler Prinzipien und Frameworks löst noch keine Ressourcenengpässe, Wissenslücken oder Problemidentifikationen. Es kann sich jedoch die Wahrscheinlichkeit erhöhen, diese sichtbar zu machen. Anschließend kann darauf reagiert werden (wie zum Beispiel durch die Einführung agiler Retrospektiven zur kontinuierlichen Verbesserung der Zusammenarbeit). Schlussendlich setzt die Mitarbeitendenebene die agile Transformation um und gebraucht deren Effekte in der täglichen Arbeit.

Die erfolgreiche Durchführung einer agilen Transformation

Agile Transformationen sind selten eine Erfolgsgeschichte im ersten Versuch. Viele Organisationen starten enthusiastisch, kleben Post-its, führen Daily Stand-ups ein und merken nach einigen Monaten, dass die große Revolution eher einer sanften Evolution gleicht. Eine agile Transformation ist nämlich kein Sprint, sondern ein Dauerlauf ohne feste Strecke: Das Ziel verschiebt sich, die Route ändert sich, und manchmal läuft man auch ein Stück zurück, um wieder voranzukommen.

Der Auftakt folgt dabei fast immer einem vertrauten Ritual: Ein Strategie-Workshop, eine PowerPoint-Präsentation mit dem Titel „Wir werden agil“, und natürlich eine Roadmap – hübsch visualisiert, mit sechs Phasen, Quick-Wins und einem klar definierten Enddatum. Schließlich will man zeigen, dass selbst die Transformation zur Agilität bestens geplant ist. Ironischerweise ist genau das der erste Widerspruch: Agilität wird eingeführt wie ein klassisches Projekt mit Zieltermin, Deliverables und Statusberichten.

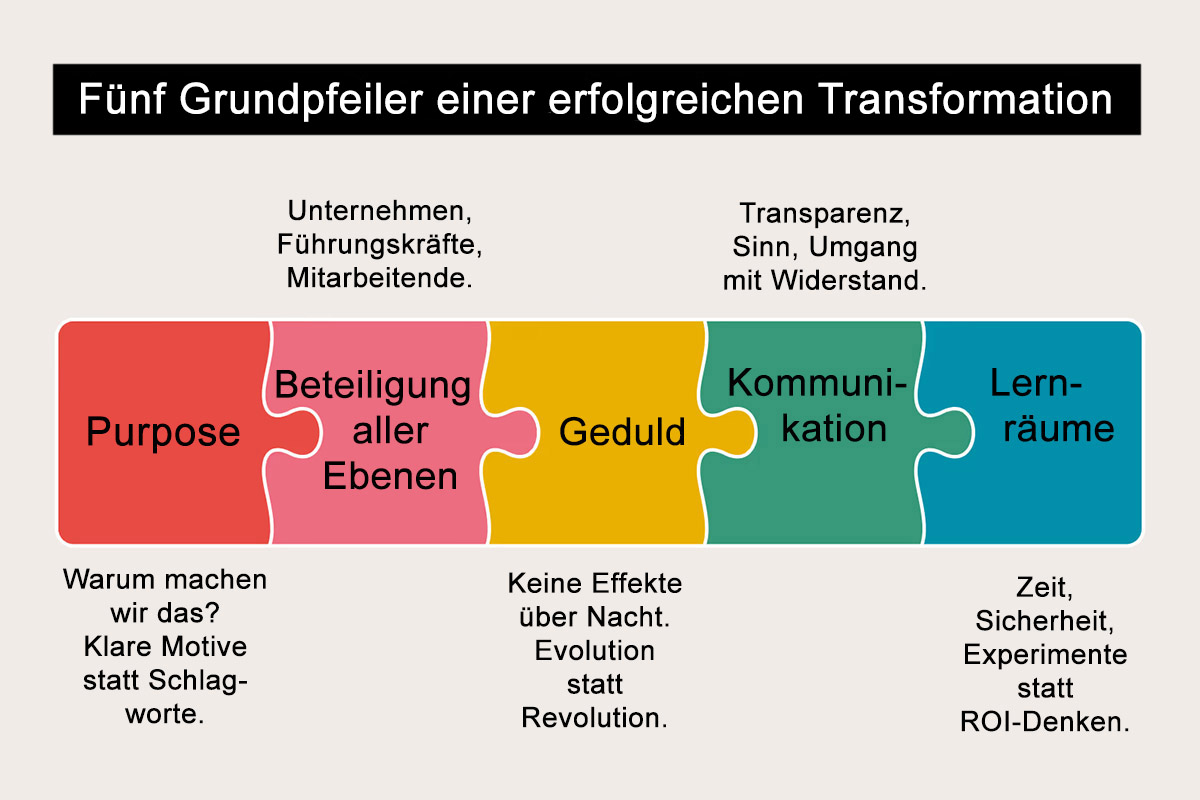

Eine erfolgreiche Durchführung beginnt daher nicht mit einem Masterplan, sondern mit einem klaren Purpose: Warum wollen wir eigentlich agiler werden? Geht es um schnellere Produkte, zufriedenere Kunden, motiviertere Mitarbeitende oder einfach darum, „nicht abgehängt“ zu werden?

Nur wenn das Warum ehrlich beantwortet wird, kann das Wie sinnvoll gestaltet werden. Danach braucht es – unpopulär, aber wahr – Geduld und Konsequenz. Transformationen scheitern selten an fehlenden (agilen) Frameworks, sondern an zu früher Ungeduld. Viele Organisationen verfallen nach den ersten Stolpersteinen wieder in alte Muster. Dabei ist das Scheitern Teil des Prozesses und wer glaubt, man könne Agilität ohne Reibung einführen, sollte vielleicht doch bei der Wasserfall-Methodik im Projektmanagement bleiben.

Ebenfalls entscheidend ist die Begleitung auf allen genannten Ebenen. Es reicht nicht, Teams zu schulen, wenn die Führung weiter in Quartalszielen denkt und Erfolge an Auslastung misst. Eine Transformation braucht aktive Sponsoren mit Beteiligung. Sie müssen es sichtbar leben, auch dann, wenn die erste Iteration mal schiefgeht.

Und natürlich: Kommunikation. Jede agile Transformation ist im Kern ein Kommunikationsprojekt. Wer nicht erklärt, warum sich etwas ändert, schafft Verunsicherung statt Veränderung. Transparenz, Feedback, und der ehrliche Umgang mit Widerstand sind keine soften Faktoren, sondern der entscheidende Unterschied zwischen „agil werden” und „agil tun”.

Nicht zuletzt braucht es Lernräume, also Orte und Zeiten, in denen Teams experimentieren dürfen, ohne dass sofort jemand die Frage stellt, wie hoch denn der ROI der Transformation ausfallen wird. Lernen kostet Zeit, aber Nicht-Lernen kostet am Ende deutlich mehr.

Wenn man so will, ist die erfolgreiche Durchführung einer agilen Transformation kein Projekt mit Meilensteinen, sondern ein permanenter Organisationslernprozess. Ein Prozess, in dem das Zielbild klar genug ist, um Orientierung zu geben, aber flexibel genug, um Neues zuzulassen. Oder, um es ironisch zuzuspitzen: Eine agile Transformation ist dann erfolgreich durchgeführt, wenn niemand mehr von Transformation spricht, weil sie längst Teil der Unternehmenskultur geworden ist.

Abbildung: Fünf Grundpfeiler einer erfolgreichen Transformation

Fazit

Bei einer agilen Transformation gibt es verschiedene Herausforderungen. Die Architekten der Transformation sollten das im Vorfeld kommunizieren. Wer damit rechnet, kann idealerweise besser damit umgehen. Dennoch ist die Überforderung der Beteiligten sehr wahrscheinlich. Daher ist es sinnvoll, von Anfang an die Perspektiven dieser Interessengruppen – das Unternehmen als solches, die Führungskräfte und die Mitarbeitenden – zu verstehen. WIIFM – What’s In It For Me, also was habe ich konkret von der Transformation – sollte dabei zur Leitplanke des Vorhabens werden. Und diese Leitplanke liefert den Rahmen für die Akzeptanz der Veränderung, denn ohne Akzeptanz der Beteiligten kann eine agile Transformation nicht gelingen.

Hinweise:

Agile Transformationen sind keine Selbstläufer. Sprechen Sie mit Niklas Magerl darüber, wie es Ihnen gelingt, die verschiedenen Perspektiven bei Ihrer Transformation frühzeitig zu beachten – direkt auf LinkedIn.

Hier finden Sie eine Beitragsserie über die Herausforderungen bei agilen Transformationen: Agilität? Haben wir probiert! Funktioniert nicht!

Und hier finden Sie unser kostenloses Blogpaper Transformation mit sechs weiteren Perspektiven auf das Thema.

Wollen Sie als Multiplikatorin oder Meinungsführer über das Gelingen von agilen Transformationen diskutieren? Dann teilen Sie diesen Beitrag in Ihren Netzwerken. Und falls Sie sich für weitere Tipps aus der Praxis interessieren, dann abonnieren Sie unseren beliebten Newsletter.

Niklas Magerl hat drei weitere Beiträge im t2informatik Blog veröffentlicht:

Niklas Magerl

Niklas Magerl ist Wirtschaftspsychologe, Hochschuldozent und erfahrener Scrum Master mit ausgeprägtem Schwerpunkt auf Agilität sowie kundenorientierter Prozessgestaltung. In seiner Rolle als Scrum Master sorgt er dafür, dass technische Entwicklungen optimal mit den Bedürfnissen interner Kunden verzahnt werden, um Softwarelösungen mit echtem Mehrwert zu realisieren. Parallel dazu ist er als Dozent an der FOM Hochschule für Oekonomie & Management tätig. Dort begleitet er Studierende in den Themenfeldern Projektmanagement, Psychologie und qualitative Forschungsmethoden.

Im t2informatik Blog veröffentlichen wir Beträge für Menschen in Organisationen. Für diese Menschen entwickeln und modernisieren wir Software. Pragmatisch. ✔️ Persönlich. ✔️ Professionell. ✔️ Ein Klick hier und Sie erfahren mehr.