Multitasking-Wahnsinn im Projektmanagement

Stocken Ihre Projekte, verzögern sich und sprengen Budgets, obwohl Ihre Teams engagiert sind? Fühlen sich Ihre Mitarbeiter überlastet, während Ergebnisse ausbleiben? Dann stecken Sie wahrscheinlich im Multitasking-Wahnsinn, einer epidemischen Fehlentwicklung im Projektmanagement, die Unternehmen jährlich Milliarden kostet und die Produktivität Ihrer Teams untergräbt.

Dieser Artikel gibt Ihnen Einblick in die Problematik und stellt das bewährte TEMPO-Modell vor, das Ihnen hilft, diesem Dilemma zu entkommen und Projekte wieder zu echten Erfolgsgeschichten zu machen.

Der Multitasking-Wahnsinn – Symptome und Ursachen

Der Multitasking-Wahnsinn ist ein systemisches Problem, das sich in vielfältigen Symptomen zeigt. Typisch ist das Bild des Projektmitarbeiters, der unaufhörlich zwischen Aufgaben und Projekten springt, mehrere gleichzeitig bearbeitet und trotz hoher Anstrengung nichts beendet. Dieser Zustand ist ineffizient und demotivierend.

Wenn Sie verstehen, wie sich der Multitasking-Wahnsinn im Alltag bemerkbar macht, können Sie frühzeitig gegensteuern. Achten Sie auf folgende typische Anzeichen:

- Längere Projektdauer und geringerer Projektdurchsatz: Ständiger Kontextwechsel und kognitiver Overhead verlängern Projekte und reduzieren den Gesamtdurchsatz drastisch.

- Geringere Qualität der Arbeitsergebnisse: Druck führt zu Fehlern, übersehenen Details und kostspieligen Nacharbeiten.

- Erhöhte Fehlerquoten: Fragmentierte Aufmerksamkeit erhöht das Fehlerrisiko dramatisch.

- Demotivierte und überlastete Mitarbeiter bis hin zum Burnout: Trotz hohem Einsatz fehlt echter Fortschritt. Dies führt zu Stress, sinkender Arbeitszufriedenheit und Burnout.

- Unzuverlässige Projektpläne und schlechte Planbarkeit: Überlastete Ressourcen machen Zeitpläne hinfällig und führen zu Vertrauenskrisen.

- Hohe Kosten durch Ineffizienz und Ressourcenverschwendung: Längere Dauer, Nacharbeiten und demotivierte Mitarbeiter schmälern die Rentabilität erheblich.

Um den Multitasking-Wahnsinn wirksam zu beenden, lohnt sich ein Blick auf die tieferliegenden Gründe. Diese Ursachen sind vielfältig und oft tief in der Unternehmenskultur verankert und zeigen systemische Probleme:

- Der Trugschluss „Mehr ist besser“: Die Annahme, Multitasking führe zu höherer Produktivität, ist falsch. Unser Gehirn wechselt nur schnell zwischen Aufgaben („Context Switching“), was ineffizient ist.

- Unklare Prioritäten und fehlende Fokussierung: Ohne klare Prioritäten starten zu viele Projekte gleichzeitig, ohne Kapazitäten zu berücksichtigen.

- Druck von oben und von Kunden: Der Druck, Projekte schnell zu starten oder abzuschließen, führt zur Übernahme zu vieler Initiativen, selbst bei unzureichenden Ressourcen.

- Mangelndes Verständnis für Kapazitätsgrenzen: Organisationen unterschätzen oft ihre Kapazitäten und nehmen unrealistische 100% Auslastung an, ohne Pufferzeiten.

- Fehlende Transparenz über Fortschritt und Auslastung: Ohne klare Sicht auf Projektstatus und Ressourcenauslastung sind fundierte Priorisierungsentscheidungen unmöglich.

- Belohnung von Aktivität statt Ergebnissen: „Beschäftigtsein“ wird oft mehr geschätzt als der Abschluss von Aufgaben, was das schädliche Jonglieren verstärkt.

Der Multitasking-Wahnsinn ist also ein tief verwurzeltes systemisches Problem mit gravierenden negativen Auswirkungen. Wenn Sie Ihre Projekte zu echten „Profitmaschinen“ machen wollen, ist es unerlässlich, diesen Wahnsinn zu erkennen, seine Ursachen zu verstehen und ihm strukturiert entgegenzuwirken.

Wege aus dem Dilemma – Das TEMPO-Modell

Um dem Multitasking-Wahnsinn zu entkommen, braucht es eine bewusste Abkehr von der Illusion, alles gleichzeitig erledigen zu können, und stattdessen eine konsequente Hinwendung zu Fokussierung und proaktiver Kapazitätsplanung. Das bewährte TEMPO-Modell bietet dafür einen praxiserprobten Ansatz, mit dem Sie Ihr Projektmanagement nachhaltig neu ausrichten können.

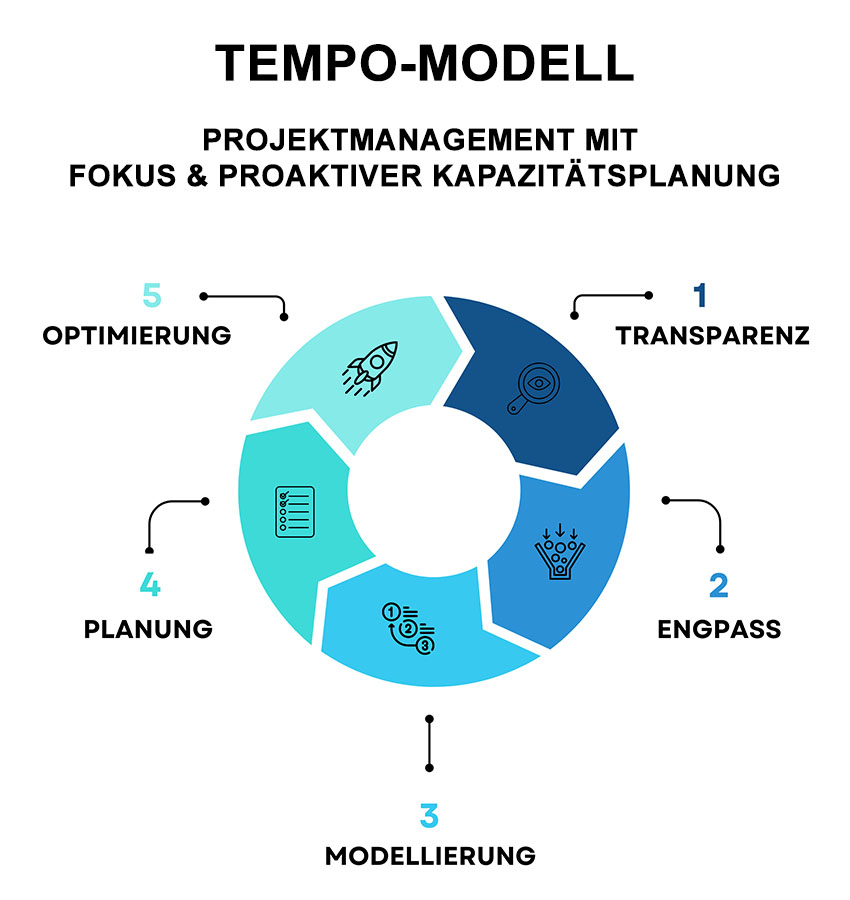

TEMPO ist ein prägnantes Akronym, das für fünf zentrale und aufeinander aufbauende Schritte steht:

- Transparenz schaffen

- Engpass identifizieren

- Modellierung vom Engpass

- Planung der Kapazitäten um den Engpass herum

- Optimierung als kontinuierlicher Prozess

Abbildung: TEMPO-Modell mit fünf aufeinander aufbauenden Schritten für effizientes und profitables Projektmanagement

Schauen wir uns die einzelnen Schritte im Detail an.

Transparenz schaffen

Der erste und grundlegendste Schritt ist, umfassende, ehrliche Transparenz über alle laufenden Projekte, ihren Status, eingesetzte Ressourcen und verfügbare Kapazitäten herzustellen. Ohne diese Klarheit agieren Sie im Blindflug.

Was beinhaltet die Schaffung von Transparenz?

- Sammeln Sie alle Projekte und Initiativen: Erfassen Sie alle Projekte und Ad-hoc-Anfragen, die Ressourcen binden.

- Visualisieren Sie den Fortschritt und den Status: Nutzen Sie visuelle Tools wie Kanban-Boards oder Projektmanagement-Software, um den Projektstatus klar darzustellen.

- Erfassen Sie die Ressourcenallokation: Dokumentieren Sie präzise, wer an welchem Projekt arbeitet und wie die Auslastung verteilt ist, unter Berücksichtigung von Linienaufgaben und Puffern.

- Identifizieren Sie erste Engpass-Anzeichen: Eine klare Visualisierung hilft, Überlastung und Engpässe sofort zu erkennen.

- Schaffen Sie eine gemeinsame Informationsbasis: Alle Stakeholder müssen Zugang zu diesen Informationen haben, um ein gemeinsames Verständnis der Situation zu ermöglichen.

Warum ist Transparenz so entscheidend?

Transparenz enthüllt die Wahrheit des Multitasking-Wahnsinns: zu viele Projekte und überlastete Ressourcen. Dies ist der notwendige Weckruf, um Prioritäten neu zu setzen und das Fundament für alle TEMPO-Schritte.

Engpass identifizieren

Nachdem Sie Transparenz geschaffen haben, identifizieren Sie den primären Engpass in Ihrem Projektfluss. Ein Engpass ist die Ressource (Mensch, Team, Abteilung oder Prozessschritt), die den Gesamtdurchsatz Ihres Systems limitiert. Oft sind dies hoch spezialisierte Experten.

Wie identifizieren Sie den Engpass in Ihrem System?

- Folgen Sie dem Wertstrom Ihrer Projekte: Wo stauen sich die Aufgaben? Wo warten Projekte überproportional lange auf eine Ressource?

- Analysieren Sie Auslastung und Warteschlangen: Wo ist die Auslastung extrem hoch? Wer bildet den Flaschenhals? Engpässe zeigen sich durch hohe Ansammlungen von unfertiger Arbeit (WIP – Work in Progress).

- Befragen Sie Ihre Teams und Mitarbeiter direkt: Ihre Mitarbeiter wissen oft instinktiv, wo die Engpässe liegen.

- Achten Sie auf wiederkehrende Wartezeiten und Blockaden: Wenn Projekte immer wieder an derselben Stelle oder bei derselben Ressource hängen bleiben, deutet das auf einen Engpass hin.

Die fundamentale Bedeutung des Engpasses:

Die Theorie der Engpässe (TOC – Theory of Contraints) lehrt: Die Leistungsfähigkeit eines Systems wird stets durch seinen Engpass bestimmt. Optimierungen außerhalb des Engpasses sind sinnlos. Wenn Sie den Engpass identifiziert haben, wissen Sie, wo der größte Hebel zur Verbesserung Ihrer Projektleistung liegt und wie Sie Ihre „Profitmaschine“ beschleunigen.

Modellierung vom Engpass

Sobald der Engpass identifiziert ist, geht es darum, ihn „modellierbar“ zu machen: ein klares, quantifizierbares Verständnis seiner Kapazität, Auslastung und Arbeitsweise zu entwickeln. Der Engpass soll als analysierbares und beeinflussbares Element betrachtet werden.

Wie modellieren Sie den Engpass und seine Eigenschaften?

- Definieren Sie die realistische Kapazität: Ermitteln Sie die maximale, nachhaltige Arbeitsmenge des Engpasses pro Zeitraum. Planen Sie Pufferzeiten (z.B. 70 – 80 % Auslastung) ein.

- Messen Sie die aktuelle Auslastung: Erfassen Sie, wie viel Arbeit auf den Engpass zukommt und bearbeitet wird. Vergleichen Sie dies mit der Kapazität; oft ist der Engpass chronisch überlastet.

- Standardisieren Sie die Arbeitsweise am Engpass: Prüfen Sie, ob Prozesse standardisiert oder Aufgaben delegiert werden können, um die Effizienz zu steigern.

- Machen Sie Abhängigkeiten und Auswirkungen sichtbar: Visualisieren Sie, welche Projekte vom Engpass abhängen und wie lange die Bearbeitung dauert.

- Schaffen Sie eine klar definierte Warteschlange vor dem Engpass: Alle neuen Aufgaben für den Engpass sollten in eine priorisierte Warteschlange, um Überlastung zu vermeiden.

Das übergeordnete Ziel der Modellierung:

Ziel ist ein präzises, datenbasiertes Verständnis des Engpasses. Dies ermöglicht realistische Erwartungen und gezielte Planung, um den Engpass zu entlasten oder seine Kapazität zu erhöhen.

Planung der Kapazitäten um den Engpass herum

Dies ist der Kern der Fokussierung und des Paradigmenwechsels. Richten Sie Ihre gesamte Planung, Priorisierung und Ressourcenallokation konsequent an der Kapazität des Engpasses aus. Die Devise lautet: Der Engpass bestimmt das Tempo!

Wie planen Sie effektiv um den Engpass herum?

- Begrenzen Sie die parallel stattfindende Arbeit radikal, indem Sie auf Basis der Engpass-Kapazität eine klare Obergrenze für gleichzeitig bearbeitete wichtige Aufgaben festlegen (WIP Limit). Projekte, für die gerade keine Kapazität frei ist, müssen in der Warteschlange warten. Nur so können Sie die Illusion des Multitaskings wirksam beenden.

- Priorisieren Sie Projekte konsequent nach dem Engpass: Priorisieren Sie Projekte in der Warteschlange nach strategischem Wert und Dringlichkeit. Der Engpass arbeitet immer am wichtigsten Projekt.

- Füttern Sie den Engpass nur dann, wenn er bereit ist („Pull-Prinzip“): Stellen Sie sicher, dass der Engpass kontinuierlich mit Arbeit versorgt wird, aber nur in dem Maße, wie er diese verarbeiten kann. Vermeiden Sie Überlastung.

- Sichern Sie den Engpass ab und schützen Sie ihn: Schützen Sie Engpass-Mitarbeiter vor unnötigen Ablenkungen und Unterbrechungen.

- Harmonisieren Sie Vor- und Nachgelagerte Prozesse: Stellen Sie sicher, dass vor dem Engpass nicht überproduziert wird und nach dem Engpass die Arbeit direkt weiterverarbeitet werden kann.

- Schaffen Sie bewusste Pufferzeiten: Bauen Sie Pufferzeiten in Ihre Planung ein, insbesondere vor dem Engpass und kritischen Lieferterminen, um Schwankungen abzufangen.

Der fundamentale Paradigmenwechsel:

Diese Planung erfordert einen Wechsel vom ineffizienten „Push-Prinzip“ zum effektiven „Pull-Prinzip“. Dieser Ansatz maximiert den Gesamtdurchsatz und fördert die Produktivität am Engpass.

Optimierung als kontinuierlicher Prozess

Damit Sie dauerhaft effizienter arbeiten und Ihre Projekte verlässlich ins Ziel bringen, braucht es einen klaren Fahrplan und konsequentes Handeln an den entscheidenden Stellschrauben.

Wie optimieren Sie kontinuierlich und nachhaltig?

Um Ihre Projekte dauerhaft effizienter und profitabler zu machen, sollten Sie diese Grundprinzipien in Ihrem Arbeitsalltag verankern:

- Heben Sie den Engpass (Elevate the Constraint) auf: Erhöhen Sie die Kapazität des aktuellen Engpasses durch Qualifizierung/Schulung, Automatisierung, Prozessverbesserung oder, als letzte Option, zusätzliche Ressourcen.

- Finden Sie den nächsten Engpass: Sobald der ursprüngliche Engpass gemildert ist, bildet sich ein neuer Engpass. Der TEMPO-Prozess beginnt dann von Neuem.

- Regelmäßiges Überprüfen und Anpassen der WIP-Limits: Führen Sie regelmäßige Reviews durch, um den Fortschritt zu bewerten, neue Engpässe zu identifizieren und WIP-Limits anzupassen.

- Fördern Sie eine Kultur der Fokussierung und Fertigstellung: Ermutigen Sie Teams, sich auf die Fertigstellung von Aufgaben zu konzentrieren. Belohnen Sie den Abschluss von Projekten, nicht nur reine Aktivität.

Das übergeordnete Ziel der kontinuierlichen Optimierung:

Ziel ist es, einen konstanten und vorhersagbaren Fluss von fertiggestellten Projekten zu erzeugen, die pünktlich, im Budget und in hoher Qualität geliefert werden. Indem Sie den Engpass als primären Fokuspunkt betrachten, verwandeln Sie Ihr Projektmanagement in eine effiziente und profitable „Profitmaschine“.

Fazit

Der Multitasking-Wahnsinn ist eine reale, kostspielige Herausforderung, die die Leistungsfähigkeit und Rentabilität vieler Unternehmen beeinträchtigt. Er führt zu langen Projektlaufzeiten, geringerer Qualität, überlasteten Teams und hohem Druck. Das Paradox: Je mehr Sie gleichzeitig versuchen, desto weniger wird tatsächlich fertiggestellt.

Der Schlüssel, um diesem Wahnsinn zu entkommen, liegt in einer klaren Abkehr von der Illusion des Multitaskings. Schaffen Sie stattdessen eine Kultur, in der Fokussierung und gezieltes Arbeiten am Engpass fest verankert sind. Das TEMPO-Modell bietet dafür einen klaren, praxiserprobten und direkt umsetzbaren Fahrplan. Die Umsetzung erfordert allerdings Mut und Disziplin: Sie müssen lernen, „Nein“ zu neuen Projekten zu sagen, wenn die Kapazitäten erschöpft sind. Widerstände gehören dabei dazu und sind ein Zeichen, dass Sie auf dem richtigen Weg sind. Die Belohnung für diese Konsequenz ist enorm: kürzere Durchlaufzeiten, weniger Fehler und bessere Ergebnisse, geringere Kosten und schnellere Wertschöpfung, hoch motivierte und engagierte Teams, sowie realistischere Pläne und zuverlässigere Liefertermine.

Wann starten Sie mit dem TEMPO-Modell?

Hinweise:

Dieter Zibert hat das TEMPO-Modell ausführlich in seinem Buch Profitmaschine Projektmanagement beschrieben. Es richtet sich an alle, die ihre Projekte und insbesondere ihr Multiprojektmanagement nicht nur effizienter managen, sondern auch ihren Gewinn gezielt und messbar steigern möchten.

Wollen Sie als Multiplikatorin oder Meinungsmacher das Thema in Ihrem Netzwerk diskutieren? Dann teilen Sie den Beitrag in Ihren Social-Media-Kanälen. Und wollen Sie Teil der t2informatik Community werden? Dann melden Sie sich zu unserem beliebten Newsletter an.

Dieter Zibert

Dieter Zibert ist erfahrener Projektmanagement-Experte, Buchautor und Unternehmensberater. Mit seiner langjährigen Praxis unterstützt er Unternehmen dabei, Projekte effizienter zu planen, zu steuern und profitabler umzusetzen. Insbesondere hilft er dabei, professionelles Projetmanagement im Kontext eines funktionierenden Multiprojektmanagements effizient und auch gewinnbringend umzusetzen.

Im t2informatik Blog veröffentlichen wir Beträge für Menschen in Organisationen. Für diese Menschen entwickeln und modernisieren wir Software. Pragmatisch. ✔️ Persönlich. ✔️ Professionell. ✔️ Ein Klick hier und Sie erfahren mehr.