Von der Fehler- zur helFerkultur

Inhaltsverzeichnis zum Aufklappen und eine Zusammenfassung zum Hören

Warum Klima der Schlüssel zur Kultur ist

Komplexitätsfähigkeit durch kollegiale Beratung und Kooperation

Praktische Umsetzung: Vom Messen zum Handeln

Fazit: Spürbare Veränderungen durch helFerkultur

Neu: t2informatik Blogcast: Von der Fehler- zur helFerkultur – eine Zusammenfassung zum Hören in 2:05 Minuten

Wenn Umstellen mehr bewirkt als Umdenken

Wenn Sie die Buchstaben im Wort „Fehler“ umstellen, entsteht ein zweites Wort: „helFer“. Was vielleicht wie ein cleveres Wortspiel wirkt, beschreibt erstaunlich genau den Kern erfolgreicher Teamarbeit. Entscheidend ist nicht die Vermeidung von Fehlern, sondern der konstruktive Umgang damit. Genau dieser Umgang schafft die Grundlage für Höchstleistung, Lernen und Innovation.

Als Experte für Team- und Betriebsklimamessung beobachte ich regelmäßig, wie Organisationen mit großem Aufwand an ihrer Fehlerkultur arbeiten und dabei dennoch am Wesentlichen vorbeizielen. Häufig stehen abstrakte Leitbilder im Mittelpunkt, während das erlebbare Klima im Alltag kaum berücksichtigt wird. Der entscheidende Unterschied liegt in der Reihenfolge. Am Anfang steht nicht die Idee einer veränderten Kultur, sondern die konkrete, messbare Optimierung des Klimas. Aus diesem erlebbaren Fundament entwickelt sich eine Fehler- bzw. helFerkultur, die Teams wirklich stärkt.

Der messbare Nutzen einer helFerkultur

Bevor es um Maßnahmen geht, lohnt sich der Blick auf die Wirkung. Eine helFerkultur ist kein weiches Wohlfühlkonzept, sondern ein klar messbarer Leistungsfaktor. Der Unterschied zwischen Teams mit helFerkultur und solchen mit klassischer Fehlerkultur zeigt sich in konkreten, belastbaren Kennzahlen, die den wirtschaftlichen Nutzen verdeutlichen.

- Wissenstransfer und Lerngeschwindigkeit: Wenn Fehler als Lernchancen verstanden werden, steigt die Geschwindigkeit des Wissenstransfers nachweislich. Studien belegen, dass psychologische Sicherheit die Teamleistung um bis zu 12 Prozent steigert. Wer keine Sanktionen befürchtet, teilt Wissen früher und vollständiger. [1]

- Innovationskraft: Organisationen mit ausgeprägter helFerkultur bringen mehr marktreife Innovationen hervor. Innovation entsteht durch Experimente, und Experimente erzeugen zwangsläufig Fehler. Nur wer Fehler als Helfer im Innovationsprozess begreift, schafft den notwendigen Raum dafür.

- Problemlösungsgeschwindigkeit: Wenn Fehler offen angesprochen werden, sinkt die durchschnittliche Problemlösungszeit um 30 bis 50 Prozent. Probleme werden früher erkannt, bevor sie eskalieren, und kollegiale Unterstützung aktiviert die kollektive Intelligenz des Teams.

- Mitarbeiterbindung: Teams mit hoher psychologischer Sicherheit weisen eine deutlich geringere Fluktuation auf. Menschen bleiben dort, wo sie sich entwickeln dürfen, und Entwicklung bedeutet immer auch, Fehler machen zu dürfen. [2]

Diese Ergebnisse zeigen, dass helFerkultur nicht von guten Absichten lebt, sondern von einem spürbaren Unterschied im Arbeitsalltag. Und genau dieser Unterschied entsteht nicht durch abstrakte Kulturprogramme, sondern durch die Art und Weise, wie Teams täglich miteinander umgehen.

Warum Klima der Schlüssel zur Kultur ist

Viele Transformationsprozesse scheitern an einem einfachen Fehler. Organisationen starten mit abstrakten Kulturveränderungsprogrammen, obwohl zunächst konkrete Klimainterventionen nötig wären. Kultur beschreibt tief verwurzelte, oft unbewusste Grundannahmen. Sie ist schwer greifbar und verändert sich nur langfristig. Klima dagegen zeigt sich in wahrnehmbaren Verhaltensweisen und Interaktionsmustern. Es ist direkt messbar und lässt sich unmittelbar beeinflussen. [3]

Praktisch bedeutet das: Bevor Leitbilder entwickelt oder Werte definiert werden, braucht es eine präzise Bestandsaufnahme. Wie geht ein Team tatsächlich miteinander um. Betriebsklima-Analysen liefern dafür klare Hinweise, etwa durch Fragen wie:

- Wie offen werden Fehler kommuniziert?

- Wie reagieren Führungskräfte auf Problemmeldungen?

- Wie häufig bitten Mitarbeitende um Hilfe?

- Wie oft wird kollegiale Unterstützung gelebt?

Solche Messungen schaffen die Grundlage für konkrete, alltagsnahe Interventionen. Statt über gewünschte Werte zu sprechen, führen Teams sichtbare Verhaltensänderungen ein. Dazu gehört die 5-Minuten-Regel für eine kurze Fehleranalyse ohne Schuldzuweisung, regelmäßige Lernrunden zu aktuellen Herausforderungen oder die systematische Dokumentation von Lessons Learned. Wenn sich das Klima spürbar verbessert, verändert sich Kultur automatisch mit. Neue Verhaltensweisen werden zu Gewohnheiten, Gewohnheiten entwickeln sich zu Normen, und aus diesen Normen entsteht ein kulturelles Selbstverständnis, das eine echte helFerkultur trägt.

Komplexitätsfähigkeit durch kollegiale Beratung und Kooperation

Moderne Organisationen stehen vor Herausforderungen, die niemand mehr allein lösen kann. Sie brauchen Teams, die gemeinsam denken, lernen und handeln. Dafür braucht es ein leistungsförderliches Teamklima und co-kreative Sinnsysteme. Gemeint sind Umgebungen, in denen Menschen gemeinsam neue Lösungen entwickeln, statt bekannte Muster zu wiederholen. [4]

Die Verbindung zur helFerkultur liegt auf der Hand. Ohne kollegiale Hilfe, offene Kommunikation und echte Zusammenarbeit entsteht kein Raum für die Vielfalt, die komplexe Systeme benötigen. Komplexität meint hier die Fähigkeit eines Teams, flexibel und kreativ auf Unsicherheit und Neues zu reagieren. Je mehr unterschiedliche Perspektiven, Erfahrungen und Herangehensweisen zusammenkommen, desto komplexitätsfähiger wird ein Team.

Eine helFerkultur schafft genau diese Voraussetzungen:

- Perspektivenvielfalt: Wer ohne Angst vor Bloßstellung Nichtwissen äußern kann, lädt andere Perspektiven ein. Aus einem „Ich weiß nicht weiter“ wird ein „Wer hat eine andere Sichtweise“.

- Experimentierräume: Fehler als Helfer zu begreifen bedeutet, Experimente zu legitimieren. Nur durch Experimente erschließen Teams neue Möglichkeitsräume, die sie für komplexitätsfähige Lösungen benötigen.

- Emergente Intelligenz: In psychologisch sicheren Umgebungen entsteht kollektive Intelligenz, die mehr ist als die Summe einzelner Beiträge. Ideen werden weiterentwickelt statt abgelehnt, Zweifel werden produktiv statt hemmend.

- Co-kreative Sinnsysteme: Sie entstehen dort, wo Menschen gemeinsam Bedeutung erzeugen, miteinander lernen und ihre Sichtweisen verbinden. Eine helFerkultur wirkt dabei wie ein Katalysator. Sie verwandelt potenzielle Blockaden in Brücken, Unsicherheit in Neugier und Fehler in Entwicklungschancen.

Wenn Teams durch helFerkultur komplexitätsfähiger werden, stellt sich die entscheidende Frage, wie sich dieses Klima in der Praxis herstellen lässt. Genau hier beginnt die konkrete Umsetzung.

Praktische Umsetzung: Vom Messen zum Handeln

Die gute Nachricht: helFerkultur lässt sich systematisch entwickeln. Der erste Schritt ist eine präzise Klima-Messung, um den tatsächlichen Ausgangspunkt zu kennen. Nutzen Sie validierte Instrumente, die partizipative Sicherheit, Kooperationsbereitschaft und Lernorientierung erfassen. Entscheidend ist, dass diese Messung nicht als Kontrolle verstanden wird, sondern als gemeinsamer Rahmen für Entwicklung.

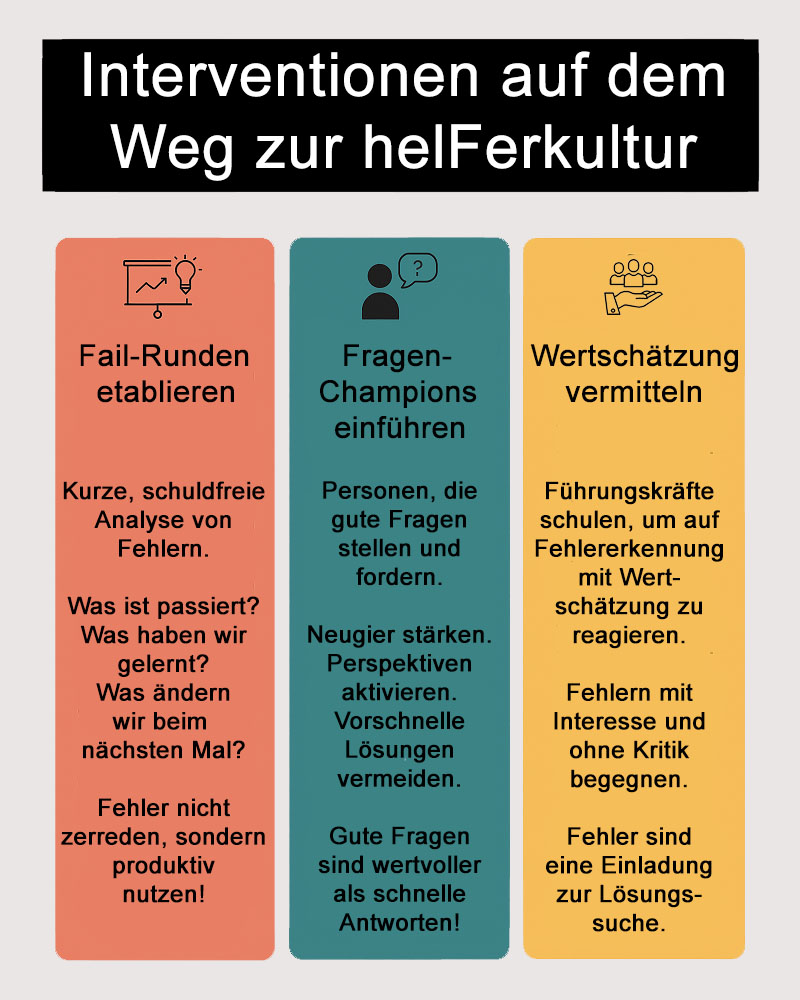

Darauf aufbauend folgen konkrete Interventionen:

- Etablieren Sie Formate wie wöchentliche Fail-Runden, in denen Teams ihre Lernmomente teilen und sichtbar machen, was ihnen weitergeholfen hat.

- Führen Sie Fragen-Champions ein, die verdeutlichen, dass gute Fragen wertvoller sind als vorschnelle Antworten.

- Schulen Sie Führungskräfte darin, auf Fehlererkennung mit Wertschätzung zu reagieren. Nicht mit Kritik, sondern mit echtem Interesse und einer Einladung zur gemeinsamen Lösungssuche.

Nach drei bis sechs Monaten messen Sie erneut. Die Veränderungen werden messbar sein. Sie zeigen sich in Kennzahlen wie Problemlösungszeit, Wissensaustausch oder Fluktuation, aber ebenso im subjektiven Erleben der Beteiligten. Teams berichten häufiger von unterstützendem Verhalten, offenerer Kommunikation und einem Klima, in dem Entwicklung selbstverständlich wird.

Abbildung: Interventionen auf dem Weg zur helFerkultur

Fazit: Spürbare Veränderungen durch helFerkultur

Von Fehlern zu Helfern zu wechseln ist mehr als ein sprachliches Spiel. Es beschreibt eine messbare Entwicklung mit direktem Nutzen für Leistung, Zusammenarbeit und Innovation. Während abstrakte Kulturprogramme häufig im Alltag verpuffen, erzeugen konkrete Klimainterventionen spürbare Veränderungen. Entscheidend ist die Reihenfolge. Erst messen, dann verändern, dann verstetigen. Aus sichtbaren Verhaltensänderungen wächst nach und nach eine Kultur, die nicht konstruiert, sondern erlebt wird.

Eine helFerkultur ist dabei weit mehr als ein freundlicher Ansatz im Umgang mit Fehlern. Sie ist eine Voraussetzung für die Bewältigung komplexer Herausforderungen. Teams, die kollegiale Hilfe als Normalität leben, nutzen unterschiedliche Perspektiven, experimentieren mutig, lösen Probleme früher und entwickeln eine gemeinsame Intelligenz, die weit über individuelle Beiträge hinausgeht. Fehler werden zu Impulsen für Entwicklung und aus Helfern entstehen co kreative Sinnsysteme, die moderne Organisationen benötigen, um Zukunft aktiv gestalten zu können.

Hinweise:

Wollen Sie sich mit Sascha Rülicke über ihre Erfahrungen austauschen? Dann vernetzen Sie sich mit ihm auf LinkedIn.

[1] Gallup Workplace: How to Create a Culture of Psychological Safety

[2] Boston Consulting Group: Leaders Who Prioritize Psychological Safety Can Reduce Attrition Risk to Less than 3% of Workers

[3] Sascha Rülicke: Innovationsklima in Teams

[4] Kollektive Beratung in sechs Phasen

Wollen Sie als Multiplikatorin oder Meinungsführer über Fehler- und helFerkultur diskutieren? Dann teilen Sie diesen Beitrag in Ihren Netzwerken. Und falls Sie sich für weitere Tipps aus der Praxis interessieren, dann abonnieren Sie unseren beliebten Newsletter.

Sascha Rülicke hat weitere Beiträge im t2informatik Blog veröffentlicht, u. a.:

Sascha Rülicke

Sascha Rülicke ist Geschäftsführer der sbc soptim business consult GmbH. Bevor er 2009 bei sbc als Consultant einstieg und sich um Themen wie Arbeits- und Prozessgestaltung, Innovation, Innovationsklima, Projektmanagement sowie Team- und Organisationsentwicklung kümmerte, war er knapp sieben Jahre als wissenschaftlicher Mitarbeiter am A.U.G.E. Institut der Hochschule Niederrhein in der angewandten Forschung tätig. In verschiedenen Forschungsprojekten lernte er dort die Team- und Organisationsentwicklung bei kleineren und mittleren Unternehmen kennen.

Im t2informatik Blog veröffentlichen wir Beträge für Menschen in Organisationen. Für diese Menschen entwickeln und modernisieren wir Software. Pragmatisch. ✔️ Persönlich. ✔️ Professionell. ✔️ Ein Klick hier und Sie erfahren mehr.