„Unsere Gruppendynamik ist …“ – noch so ein Missverständnis

Inhaltsverzeichnis zum Aufklappen und eine Zusammenfassung zum Hören

Therapiegruppe oder Gremium

Gruppendynamiken sind nicht eindimensional

Ein Gedanke zum Schluss

Neu: t2informatik Blogcast: Unsere Gruppendynamik ist … – eine Zusammenfassung zum Hören in 2:04 Minuten

Die Anfrage kommt meist über den Bereich der Personalentwicklung: „Wir haben hier ein Team und die Führungskraft wünscht sich Teamentwicklung.“

Warum?

„Na ja, die Kolleginnen und Kollegen sollen näher zusammenrücken, sich mal in Ruhe austauschen und ein stärkeres WIR-Gefühl entwickeln. Es gibt auch immer mal Gruppendynamik, also Befindlichkeiten untereinander.“

So weit, so üblich und leider unlogisch. Denn die so geschilderten „Probleme“ sind meistens nicht gut beobachtet, sondern vorschnell diagnostiziert.

Alltagssprachlich, so scheint es mir, wird zunehmend Gruppen- oder Teamdynamik mit „wir haben Emotionen“ gleichgesetzt. Und Emotionen, da ist man sich in vielen Organisationen einig, haben bei der Arbeit nix verloren. Ein erster Denkfehler, der einer genaueren Betrachtung bedarf. Um das zu verstehen, lohnt ein kurzer Blick auf das, was systemtheoretisch mit Gruppendynamik gemeint ist. Nämlich das Eigenleben, das Kräftespiel in einem Team. Unterstellt, dass jede Gruppe mehr ist als ihre Teile (also Mitglieder), wird die Beobachtung über das, was vor sich geht, eben nicht in Einzelteile zerlegt, sondern in ihren Wechselwirkungen beleuchtet.

Zusammenarbeit ohne Emotionen ist wie Bier, aus dem die Kohlensäure entwichen ist: tot.

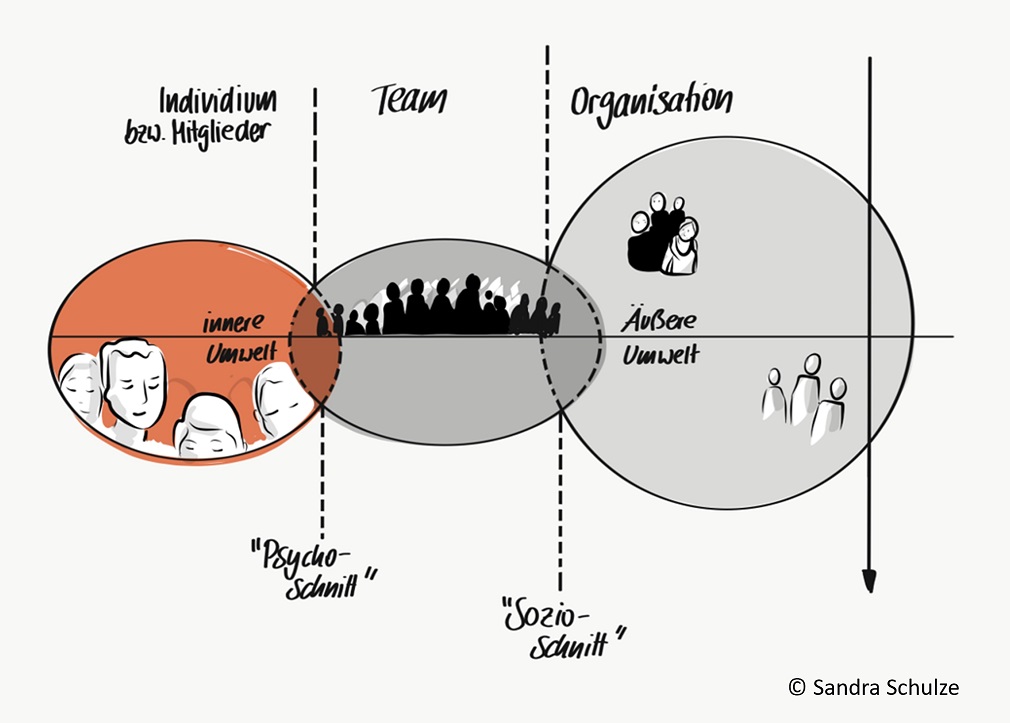

Das ist jedoch kein Plädoyer für emotionales Feuerwerk zu jedem Zeitpunkt, sondern ein Aufmerksam-Machen auf notwendige Anpassungsprozesse. Jedes Team hat Umwelten, von denen es sich abgrenzt und die gleichzeitig auf es zurückwirkt. Es ist eben nicht die Summe der Teammitglieder, die es ausmacht. Sinnvollerweise unterscheidet man die äußere und die innere Umwelt. [1]

Abbildung: Gruppendynamik – ein Zusammenwirken der äußeren und inneren Umwelt

Das, was „von außen“ an Anforderungen und Einschränkungen auf ein Team wirkt, bestimmt dessen innere Ordnung. Zwar ist jedes Team eigenständig, aber eben nicht unabhängig von der übergeordneten Organisation beispielsweise.

- Was ist die Aufgabe des Teams?

- Welche Vorgaben zu Arbeitszeit oder -kleidung gelten?

- Welches Ziel soll das Team erreichen?

- Wer gehört zum Team und wer bekommt welches Gehalt?

All diese Aspekte bestimmen die innere Ordnung. Selbstverständlich legt die Organisation nicht vollständig fest, was ein Team genau tut. Das Team entscheidet, wie es mit den Vorgaben umgeht und welche es erfüllt oder ignoriert. Das Team entwickelt sich durch die Anforderungen dieser äußeren Umwelt, es wird nicht durch sie determiniert.

Die zweite Grenzziehung ist die zwischen Team und innerer Umwelt. Kein Team kann alle Bedürfnisse, Wertvorstellungen, Meinungen oder Verhaltensweisen seiner Mitglieder zulassen. Es würde im Chaos versinken. Diese Begrenzung sorgt für Orientierung, vor allem für die Mitglieder.

Wir sind zwar individuell, aber auch nur in Grenzen, denn als Mitglied einer Gruppe oder eines Teams sind wir auch dessen Produkt. Unsere Persönlichkeit können wir gar nicht vollständig einbringen. Dafür steht der Raum nicht zur Verfügung und es könnte sich um nichts anderes mehr drehen als um die diversen Befindlichkeiten und entsprechende Spannungen.

Therapiegruppe oder Gremium?

Jedes Team entwickelt sich durch die Grenzziehung zu den Umwelten. Schaut man also genau dorthin, an die Nahtstellen, dann lässt sich beobachten, was für das jeweilige Team im Vordergrund steht. Dreht sich vermehrt das Denken und Reden um die innere Umwelt, dann kippt es leicht in Richtung einer Selbsthilfegruppe, in der gerne und viel über sich selbst und die Befindlichkeiten der Mitglieder philosophiert wird. Grundsätzlich ist das genau die Abgrenzung, durch die ein Team eigenständig wird. Es formt sich. Gleichzeitig ist das ein guter Punkt, um sich (als Team) nach der Sinnhaftigkeit im Sinne der Organisation und Wertschöpfung zu fragen. Eine gemeinsame Reflexion kann hier helfen.

Strukturelle Konflikte ergeben sich vor allem an der Nahtstelle zur äußeren Umwelt. Welche Aufgabe steht für das Team an und mit welchen Ressourcen kann es hantieren? Welche paradoxen Anforderungen stellt die Organisation? Alt versus neu, wirtschaftlich versus standardisiert, bewährt versus innovativ und so weiter. Dieser stete konfliktäre Prozess formt das Team. Wie wirkt sich das auf das „Innenleben“ des Teams aus?

Selbstverständlich steckt so jedes Individuum in einem steten Anpassungsprozess an das Team. Ein Spannungsfeld, das genauso viele Konflikte provozieren kann, wie auf der Teamebene.

Gruppendynamiken sind nicht eindimensional

In einem größeren Unternehmen habe ich mehrfach Teams begleitet, die sich stark auf die äußere Umwelt „einschießen“. Das häufige Argument: „Wir sind hier nur die Resterampe. Wir haben keine gemeinsamen Aufgaben“. In der Konsequenz halten die Mitarbeitenden „Teamtage“ für vollständig überflüssig, während die Führungskraft eben Zusammenarbeit und sich Einbringen vermisst.

Ein Blick auf Individuum, Team und Organisation kann den Diskurs anfeuern und eventuell Einsicht und Engagement erhöhen. Selbst wenn die Organisation komische Vorgaben und Erwartungen hat, die Führungskraft nicht klar Stellung bezieht und wenig Schnittmenge in den Aufgaben vorhanden ist, ist es an den Einzelnen hier trotz allem, nach Gemeinsamkeiten und gemeinsamer Abgrenzung zu schauen. Ein Prozess, der fortläuft und nicht irgendwann fertig ist. Und damit eine Zumutung für alle Beteiligten, ob wir wollen oder nicht.

Ein Gedanke zum Schluss

Gruppendynamik ist kein Störfaktor, sondern der natürliche Ausdruck lebendiger Zusammenarbeit. Sie zeigt, wie Teams auf innere und äußere Einflüsse reagieren. Manchmal reibungsvoll, oft produktiv, immer bedeutsam. Wer Dynamik versteht, statt sie vorschnell zu bewerten, kann sie gezielt nutzen, um Orientierung und Entwicklung zu fördern.

Teamentwicklung ist kein Kuschelevent, sondern ein reflexiver Balanceakt zwischen Anpassung und Abgrenzung. Jede Führungskraft und auch die Personalentwicklung sollte bitte vorab klären, ob das gerade die passende Intervention ist. In Organisationen, in denen jedes Team ein Budget pro Jahr für „Socializing“ erhält, rate ich gerne dazu, einfach zum Italiener oder Bowlen zu gehen.

Hinweise:

[1] Hier lohnt sich ein Blick in Einführung in die Gruppendynamik von Oliver König und Karl Schattenhofer, erschienen im Carl-Auer Verlag 2016

Stephanie Borgert möchte bei den Menschen, mit denen sie arbeitet, etwas bewirken. Leicht können Sie mit Ihr über LinkedIn Kontakt aufnehmen und sich über das Managen von Komplexität austauschen. Alternativ lohnt sich auch ein Blick auf die interessanten Bücher, die sie veröffentlicht hat.

Wollen Sie als Multiplikatorin oder Meinungsführer über Gruppendynamiken diskutieren? Dann teilen Sie diesen Beitrag in Ihrem Netzwerk. Und falls Sie sich für weitere Tipps aus der Praxis interessieren, dann testen Sie unseren beliebten Newsletter.

Im t2informatik Blog hat Stephanie Borgert weitere interessante Beobachtungen veröffentlicht:

Stephanie Borgert

Stephanie Borgert ist Komplexitätsforscherin und Ingenieur-Informatikerin. Das Managen von Komplexität und dynamischen, komplexen Projekten sind ihre Leidenschaften. Denn darin sind wesentliche Aspekte wie Führung, Management, Kommunikation, Achtsamkeit und Systemik enthalten.

Gemeinsam mit ihren Kunden stellt sie immer wieder fest, dass es oft gar nicht die großen, gestylten und strengen Prozesse sind, sondern die vielen kleinen Stellschrauben in einem System, die es zielorientierter, wertschätzender und erfolgreicher machen.

Mittlerweile hat Stephanie Borgert als ehemalige Wirtschaftskolumnistin der Frankfurter Rundschau acht Bücher veröffentlicht. Ihr Buch „Unkompliziert!“ war 2018 Wirtschaftsbestseller.

Im t2informatik Blog veröffentlichen wir Beträge für Menschen in Organisationen. Für diese Menschen entwickeln und modernisieren wir Software. Pragmatisch. ✔️ Persönlich. ✔️ Professionell. ✔️ Ein Klick hier und Sie erfahren mehr.