Laterale Führung im Berufsalltag

Inhaltsverzeichnis zum Aufklappen

Warum laterale Führung immer wichtiger wird

Prinzipien der lateralen Führung

Typische Praxisfälle der lateralen Führung

Herausforderungen und Stolpersteine

Self-Leadership: Führen beginnt bei Ihnen selbst

Fazit: Laterale Führung als Zukunftskompetenz

FAQ: Laterale Führung

So gelingt Einfluss ohne formale Macht

Führen ohne Macht klingt zunächst wie ein Paradox. Doch für viele Menschen ist es längst Realität im Arbeitsalltag. Scrum Master, Projektleiterinnen und Projektleiter, HR-Verantwortliche oder Fachleute in cross-funktionalen Teams stehen regelmäßig vor derselben Herausforderung: Sie sollen Orientierung geben, Entscheidungen voranbringen und Ergebnisse sichern, ohne dass jemand ihnen formal unterstellt ist.

In klassischen Hierarchien wäre das undenkbar gewesen, denn Führung bedeutete vor allem, Weisungen zu erteilen und deren Einhaltung zu überwachen. Moderne Organisationen funktionieren jedoch anders. Sie sind vernetzter, agiler und dynamischer. Je weniger starre Strukturen vorhanden sind, desto wichtiger wird eine Führung, die nicht auf Autorität basiert, sondern auf Einfluss und Vertrauen.

Genau hier setzt das Konzept der lateralen Führung an. Es beschreibt eine Form der Führung, die auf Kommunikation, Verständigung und Beziehungsgestaltung gründet. Warum das längst ein entscheidender Erfolgsfaktor für Unternehmen ist und wie Sie laterale Führung in Ihrem Alltag erfolgreich praktizieren können, darum geht es in diesem Artikel.

Unterschiede zwischen lateraler Führung und klassischer Führung mit Weisungsbefugnis

Wenn wir über laterale Führung sprechen, taucht schnell die erste Frage auf: Worin unterscheidet sie sich eigentlich von klassischer Führung mit Weisungsbefugnis?

In hierarchischen Strukturen ist die Sache eindeutig: Wer die Position innehat, verfügt auch über die Macht. Aufgaben werden zugeteilt, Entscheidungen angeordnet und deren Umsetzung kontrolliert. Die Richtung gibt die Führungskraft vor, und die Mitarbeitenden folgen.

Bei lateraler Führung ist das grundlegend anders. Hier fehlt die formale Machtbasis. Niemand ist Ihnen offiziell unterstellt. Niemand ist verpflichtet, Ihre Anweisungen zu befolgen. Genau darin liegt die besondere Herausforderung: Sie führen, ohne sich auf Titel oder Hierarchie berufen zu können.

Das bedeutet konkret:

- Statt Weisungen setzen Sie auf Überzeugungskraft.

- Statt Kontrolle vertrauen Sie auf Verantwortung.

- Statt Autorität durch Position brauchen Sie Autorität durch Kompetenz.

Laterale Führung basiert auf Einfluss. Dieser entsteht durch Klarheit, Kommunikation und Beziehung. Ihre Rolle ist nicht, Menschen etwas zu befehlen, sondern ihnen Orientierung zu geben, gemeinsame Ziele zu klären und die Zusammenarbeit zu ermöglichen.

Die Trennung von Einfluss und formaler Macht ist heute wichtiger denn je, weil sich Organisationen spürbar verändern:

- Teams arbeiten zunehmend agil und selbstorganisiert.

- Fachliche Expertise wiegt oft schwerer als hierarchische Stellung.

- Verantwortung verlagert sich immer häufiger in Projekte oder Netzwerke statt in klassische Abteilungen.

Wer dieses Prinzip versteht, erkennt schnell: Laterale Führung ist kein Notbehelf. Sie ist ein bewusster und zukunftsorientierter Ansatz, wie Zusammenarbeit auch ohne klassische Hierarchie erfolgreich gelingen kann.

Warum laterale Führung immer wichtiger wird

Noch vor wenigen Jahrzehnten galt Führung fast ausschließlich als Frage der Hierarchie. Wer Chef oder Chefin war, bestimmte, und alle anderen hatten zu folgen. Diese Zeiten sind vorbei.

Heute bewegen sich Unternehmen in einer völlig neuen Realität:

- Agile Methoden wie Scrum oder Kanban rücken Eigenverantwortung in den Mittelpunkt.

- Hybride Teams arbeiten über Standorte und Ländergrenzen hinweg.

- Projektarbeit gewinnt an Bedeutung gegenüber starren Linienorganisationen.

In dieser Arbeitswelt genügt es nicht mehr, allein auf disziplinarische Macht zu setzen. Zu viel Steuerung von oben bremst Geschwindigkeit, Innovation und Motivation.

Der IW-Report 19/2024 „Führung in der Transformation“ zeigt, dass Unternehmen zunehmend auf laterale Führung setzen, um komplexe Veränderungen erfolgreich zu gestalten. [1] Auch die Global Leadership Forecast 2025 betont, wie entscheidend menschliche Verbindung, Vertrauen und authentische Führung in Zeiten beschleunigter Veränderung sind. [2] Erfolg basiert heute weniger auf Formalität, sondern vielmehr auf Verlässlichkeit und echter Beziehung.

Laterale Führung bietet Vorteile, die klassische Hierarchien kaum leisten können:

- Mitarbeitende werden stärker eingebunden, weil sie freiwillig folgen, anstatt nur Pflichten zu erfüllen.

- Eigenverantwortung steigt, weil Entscheidungen gemeinsam im Team getragen werden.

- Innovation nimmt zu, weil Vielfalt an Perspektiven nicht durch starre Anweisungen eingeschränkt wird.

Laterale Führung ist damit eine Antwort auf die Komplexität moderner Organisationen. Sie ermöglicht Zusammenarbeit auf Augenhöhe, gerade dort, wo formale Machtstrukturen nicht greifen oder sogar hinderlich wären.

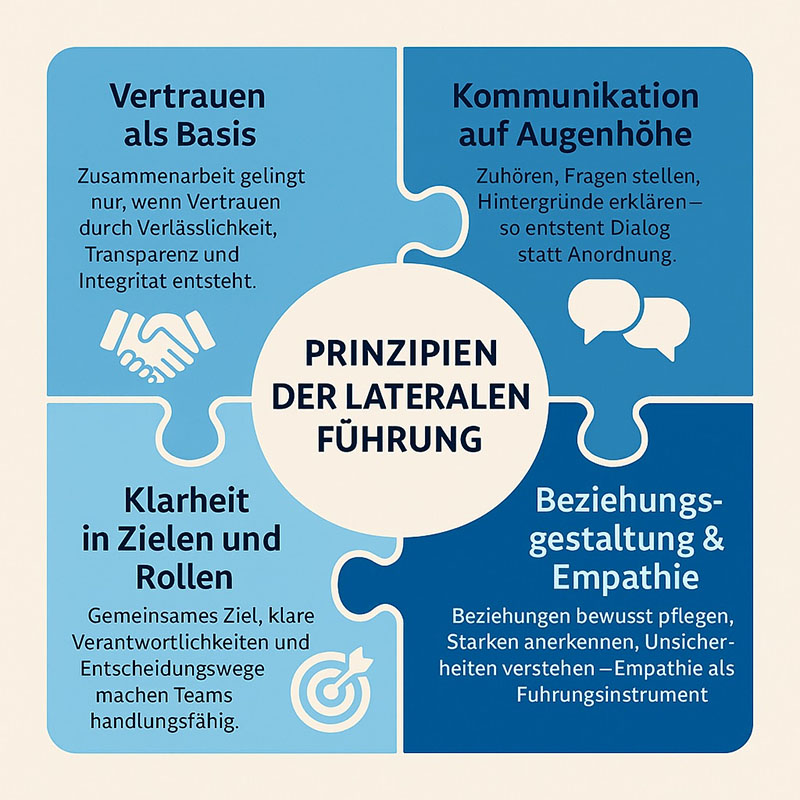

Prinzipien der lateralen Führung

Laterale Führung funktioniert nicht über Titel oder Anordnungen, sondern über innere Haltung und bestimmte Grundprinzipien. Wer diese versteht und lebt, kann auch ohne formale Macht echten Einfluss gewinnen.

1. Vertrauen als Basis

Ohne Vertrauen gibt es keine Zusammenarbeit. In lateraler Führung bedeutet das, dass Sie sich das Vertrauen Ihrer Kolleginnen und Kollegen erarbeiten, indem Sie verlässlich handeln, transparent kommunizieren und integer auftreten. Menschen folgen Ihnen, weil sie überzeugt sind, nicht weil sie verpflichtet sind.

2. Kommunikation auf Augenhöhe

Während hierarchische Kommunikation häufig von oben nach unten verläuft, lebt laterale Führung vom Dialog.

- Sie hören aktiv zu.

- Sie stellen Fragen, anstatt fertige Antworten zu geben.

- Sie erklären Hintergründe und machen Ziele sichtbar.

So entsteht eine gemeinsame Grundlage, die echte Zusammenarbeit möglich macht.

3. Klarheit in Zielen und Rollen

Fehlt formale Macht, wird Klarheit besonders wichtig:

- Was ist das gemeinsame Ziel?

- Wer übernimmt welche Verantwortung?

- Welche Entscheidungen werden wie getroffen?

Diese Klarheit schützt vor Missverständnissen und macht Teams handlungsfähig. In meinen Coachings erlebe ich oft, dass genau hier der Knoten platzt. Sobald Teams gemeinsam Klarheit schaffen, lösen sich viele Missverständnisse von selbst. Manchmal genügt es, die Ziele in einem einzigen Satz für alle verständlich zu formulieren und plötzlich ziehen alle in die gleiche Richtung.

Übung: Formulieren Sie ein Teamziel ohne Anweisungen

Nehmen Sie sich fünf Minuten Zeit und wählen Sie ein aktuelles Ziel aus Ihrem Team. Formulieren Sie es so, dass es nicht auf Anweisungen, sondern auf gemeinsamer Verantwortung basiert.

1. Schreiben Sie das Ziel auf.

Beispiel: „Bis Ende des Monats den Kundenreport fertigstellen.“

2. Formulieren Sie es ohne ein „Ich bestimme“ oder „Sie müssen“.

Stattdessen: „Wir wollen bis Ende des Monats gemeinsam den Kundenreport fertigstellen.“

3. Ergänzen Sie, was jede und jeder beitragen kann.

Beispiel: „Alex übernimmt die Analyse, Fatima erstellt die Visualisierungen, ich moderiere die Abstimmungen.“

4. Prüfen Sie die Wirkung.

Klingt das Ziel so, dass sich alle eingeladen fühlen, Verantwortung zu übernehmen, anstatt lediglich Anweisungen zu befolgen?

Mit dieser kleinen Übung trainieren Sie den Perspektivwechsel von Weisungsbefugnissen hin zu lateraler Führung.

4. Beziehungsgestaltung und Empathie

Laterale Führung bedeutet immer auch, Beziehungen aktiv zu gestalten. Sie investieren in Verbindungen, erkennen Stärken an und zeigen Verständnis für Unsicherheiten. Empathie ist dabei kein „nice to have“, sondern ein zentrales Führungsinstrument.

Kurz gesagt: Laterale Führung gelingt, wenn Sie Vertrauen, Kommunikation, Klarheit und Beziehungen bewusst einsetzen. Das klingt zunächst einfach, erweist sich in der Praxis jedoch oft als echte Herausforderung.

Abbildung: Prinzipien der lateralen Führung

Typische Praxisfälle der lateralen Führung

Vielleicht fragen Sie sich: Wo genau begegnet mir laterale Führung im Alltag? Die Antwort lautet: viel häufiger, als den meisten bewusst ist. In modernen Organisationen ist sie längst Teil des Arbeitsalltags, auch wenn sie nicht immer so benannt wird.

Scrum Master

Scrum Master sind ein Paradebeispiel für laterale Führung. Sie verfügen über keine formale Weisungsbefugnis, beeinflussen aber entscheidend, wie effizient, motiviert und fokussiert ein Team zusammenarbeitet. Ihre Wirkung beruht auf Moderation, Kommunikation und der Fähigkeit, Hindernisse aus dem Weg zu räumen.

Praxisbeispiel: Die laterale Führung einer Scrum Masterin

Anna ist Scrum Masterin in einem cross-funktionalen Team. Niemand ist ihr formal unterstellt, dennoch trägt sie Verantwortung dafür, dass das Team produktiv bleibt und Deadlines eingehalten werden.

Als sich zwei Teammitglieder über Prioritäten streiten und der Sprint zu scheitern droht, kann Anna keine Anweisung geben. Stattdessen moderiert sie das Gespräch, stellt Fragen, macht die Ziele transparent und gibt beiden Raum, ihre Perspektive darzulegen. Am Ende einigen sich die Beteiligten auf einen gemeinsamen Weg. Nicht, weil sie mussten, sondern weil sie überzeugt wurden.

Genau darin liegt die Stärke lateraler Führung: Sie wirkt durch Kommunikation, Klarheit und Vertrauen.

Projektleiterinnen und Projektleiter ohne disziplinarische Verantwortung

Projektleiterinnen und Projektleiter müssen Projekte steuern, Deadlines sichern und Abstimmungen organisieren, häufig ohne disziplinarische Befugnisse. Ob ein Projekt ins Stocken gerät oder Fahrt aufnimmt, hängt stark von Überzeugungskraft, Priorisierung und klarer Kommunikation ab.

HR-Verantwortliche

Auch in HR-Rollen zeigt sich laterale Führung deutlich. Ob Personalentwicklung, Diversity oder Unternehmenskultur: HR-Abteilungen können in den seltensten Fällen etwas anordnen. Sie müssen Führungskräfte und Mitarbeitende überzeugen, Vertrauen aufbauen und Beziehungen gestalten.

Cross-funktionale Teams

In cross-funktionalen Teams arbeiten Menschen aus verschiedenen Abteilungen zusammen, oft mit sehr unterschiedlichen Fähigkeiten, Erfahrungen und Perspektiven. Damit Zusammenarbeit gelingt, braucht es jemanden, der Brücken baut, Diskussionen moderiert und gemeinsame Ziele sichtbar macht. Auch das ist laterale Führung in Reinform.

Diese Beispiele zeigen: Laterale Führung ist keine Ausnahme. Sie ist längst Teil moderner Zusammenarbeit und prägt den Alltag in vielen Organisationen.

Herausforderungen und Stolpersteine

So wertvoll laterale Führung ist, sie bringt auch ihre eigenen Herausforderungen mit sich. Ohne formale Macht stoßen Sie schnell an Grenzen, wenn bestimmte Voraussetzungen fehlen.

Akzeptanz im Team gewinnen

Ohne Titel im Rücken müssen Sie sich Autorität Schritt für Schritt erarbeiten. Manche Teammitglieder testen bewusst aus, wie weit Ihr Einfluss tatsächlich reicht. In solchen Situationen gilt es, konsequent zu bleiben, eine klare Haltung zu entwickeln und gleichzeitig offen für Feedback zu sein.

Konflikte ohne Macht lösen

In klassischen Hierarchien entscheidet häufig die Führungskraft. In lateraler Führung funktioniert das nicht. Konflikte zu moderieren, Interessen auszugleichen und zu tragfähigen Lösungen zu kommen, ist anspruchsvoll, bietet aber auch eine große Chance, Vertrauen und Teamgeist aufzubauen.

Ich erinnere mich an ein Projektteam, das kurz davor stand, sich zu zerstreiten, weil jeder das letzte Wort haben wollte. Erst als wir in eine moderierte Runde gingen, entstand eine Lösung. Sie brauchte zwar mehr Zeit, war dafür aber deutlich tragfähiger, weil alle sie mitgetragen haben.

Grenzen des eigenen Einflusses erkennen

Laterale Führung lebt von Kommunikation und Beziehungen, doch nicht alles lässt sich damit lösen. Manchmal sind formale Entscheidungen, klare Ansagen oder auch Eskalationen notwendig. Zu erkennen, wo Ihr Einfluss endet, ist ebenso wichtig wie ihn mutig einzusetzen.

Balance zwischen Nähe und Distanz

Ein häufiger Stolperstein ist ein zu starkes Harmoniebedürfnis. Wer es allen recht machen möchte, verliert an Klarheit. Laterale Führung braucht Nähe und Verständnis, gleichzeitig aber auch die Fähigkeit, unbequeme Wahrheiten auszusprechen.

Kurz gesagt: Laterale Führung ist ein Balanceakt. Sie bewegt sich zwischen Einfluss und Grenzen, zwischen Nähe und Klarheit, zwischen Vertrauen und Durchsetzungskraft.

Self-Leadership: Führen beginnt bei Ihnen selbst

Eine der wichtigsten Erkenntnisse moderner Forschung zur lateralen Führung lautet: Wer andere ohne formale Macht führen will, muss zuerst lernen, sich selbst zu führen.

Selbstwahrnehmung

Alles beginnt mit einem klaren Blick auf die eigene Person.

- Welche Stärken bringen Sie ein?

- Wo liegen Ihre Grenzen?

- Welche Muster prägen Ihr Verhalten in Stresssituationen?

Nur wenn Sie sich selbst gut kennen, können Sie authentisch und glaubwürdig auftreten.

Selbstverantwortung

Laterale Führung bedeutet, Verantwortung zu übernehmen, auch ohne offiziellen Auftrag. Entscheidungen werden nicht verschoben, sondern aktiv gestaltet. Selbstverantwortung zeigt sich darin, dass Sie handeln, anstatt auf eine offizielle Anweisung zu warten.

Selbstregulation

Gerade ohne formale Macht ist es entscheidend, mit den eigenen Emotionen und Impulsen bewusst umzugehen. Wer Ruhe bewahrt, wenn Konflikte eskalieren, gewinnt Vertrauen. Wer reflektiert kommuniziert, anstatt spontan zu reagieren, baut Glaubwürdigkeit auf.

Resilienz als Schlüsselkompetenz

Führung ohne Macht ist herausfordernd. Sie werden auf Widerstände, Unsicherheit und Frustration stoßen. Resilienz, also die Fähigkeit Rückschläge zu verkraften und gestärkt daraus hervorzugehen, ist deshalb ein zentraler Bestandteil von Self-Leadership.

Vorbildfunktion

Menschen folgen nicht nur Ihren Argumenten, sondern auch Ihrem Verhalten. Wenn Sie Selbstführung vorleben, inspirieren Sie andere, es Ihnen gleichzutun. So entsteht eine Form natürlicher Autorität, die keine Titel braucht.

Self-Leadership ist somit kein Extra, sondern das Fundament, auf dem laterale Führung aufbaut.

Fazit: Laterale Führung als Zukunftskompetenz

Laterale Führung ist längst kein Nischenthema mehr, sondern gelebter Alltag in modernen Organisationen. Überall dort, wo Menschen zusammenarbeiten, ohne dass klare Hierarchien greifen, wird Führung zur Frage von Einfluss, Kommunikation und Vertrauen, nicht von Weisungsbefugnis.

Die Beispiele aus Scrum, Projektmanagement, HR und cross-funktionalen Teams machen deutlich: Diese Form der Führung entscheidet darüber, ob Zusammenarbeit ins Stocken gerät oder gelingt. Studien wie der IW-Report 2024 oder die Haufe-Analyse 2025 zeigen, dass Unternehmen, die laterale Führung fördern, an Agilität, Innovationskraft und Mitarbeiterbindung gewinnen.

Gleichzeitig gibt es Stolperfallen. Ohne formale Macht braucht es Klarheit, Empathie, Konfliktfähigkeit und vor allem die Fähigkeit zur Selbstführung. Self-Leadership wird damit zur zentralen Zukunftskompetenz. Wer sich selbst reflektiert steuert, Verantwortung übernimmt und Resilienz entwickelt, kann auch andere wirksam ohne Hierarchie begleiten.

Am Ende gilt: Führung bedeutet heute weit mehr als das Ausüben formaler Macht. Sie heißt, Vertrauen zu schenken, Orientierung zu geben und Menschen auf Augenhöhe für gemeinsame Ziele zu gewinnen. Genau das macht laterale Führung so wertvoll – für Sie, Ihr Team und die Zukunft Ihrer Organisation.

Ich bin überzeugt, dass die Fähigkeit, auch ohne Titel Wirkung zu entfalten, eine der Schlüsselkompetenzen der kommenden Jahre sein wird. Und das Schöne daran ist: Jede und jeder kann sie lernen. Sie beginnt im Kleinen, im Alltag, und wächst mit jeder bewussten Entscheidung für Vertrauen statt Kontrolle.

FAQ: Laterale Führung

Hier finden Sie kurz und kompakt einigen Fragen und Antworten zu lateraler Führung:

Was bedeutet laterale Führung?

Laterale Führung beschreibt das Führen ohne formale Weisungsbefugnis. Sie basiert auf Vertrauen, Kommunikation und Einfluss statt auf Hierarchie und Anordnung.

Warum ist laterale Führung so wichtig?

In agilen, hybriden und cross-funktionalen Teams gibt es oft keine klassischen Hierarchien. Laterale Führung schafft Orientierung und ermöglicht Zusammenarbeit auch ohne Titel.

Wo kommt laterale Führung in der Praxis vor?

Typische Beispiele sind Scrum Master, Projektleiterinnen und Projektleiter ohne disziplinarische Verantwortung, HR-Rollen oder cross-funktionale Teams.

Welche Fähigkeiten brauchen Sie für laterale Führung?

Besonders wichtig sind Kommunikation auf Augenhöhe, Empathie, Klarheit in Zielen und Rollen sowie Self-Leadership. Dazu gehören Selbstwahrnehmung, Selbstverantwortung und Resilienz.

Was sind die größten Herausforderungen bei lateraler Führung?

Zu den häufigsten Stolperfallen zählen die Akzeptanz im Team, das Lösen von Konflikten ohne Macht, die Balance zwischen Nähe und Distanz und das Erkennen der eigenen Grenzen.

Hinweise:

[1] Institut der deutschen Wirtschaft (IW) (2024): Führung in der Transformation. IW-Report 19/2024.

[2] DDI – Development Dimensions International (2025): Global Leadership Forecast 2025.

Stefan Brandt bietet auf seiner schönen Website einen kostenlosen Leadership-Guide als Download an: 17 Fehler, die JEDE neue Führungskraft macht – wie du sie vermeidest.

Wollen Sie als Multiplikatorin oder Meinungsführer über laterale Führung diskutieren? Dann teilen Sie diesen Beitrag in Ihrem Netzwerk. Und falls Sie sich für weitere Perspektiven aus der Praxis interessieren, dann testen Sie unseren beliebten Newsletter.

Stefan Brandt

Stefan Brandt ist Diplom-Psychologe, Führungsexperte und Coach. Seit vielen Jahren unterstützt er Führungskräfte und Teams in Veränderungsprozessen und zeigt, wie Zusammenarbeit auch ohne klassische Hierarchien gelingen kann. In seinen Artikeln verbindet er psychologische Erkenntnisse mit praktischen Erfahrungen und Zukunftstrends und behält dabei immer den Blick für das Machbare.

Im t2informatik Blog veröffentlichen wir Beträge für Menschen in Organisationen. Für diese Menschen entwickeln und modernisieren wir Software. Pragmatisch. ✔️ Persönlich. ✔️ Professionell. ✔️ Ein Klick hier und Sie erfahren mehr.