Soft Launch

Soft Launch – die Risiken eines flächendeckenden Produktstarts minimieren

Ein neues Produkt steht in den Startlöchern, die Erwartungen sind hoch – doch zum Launch folgt die Ernüchterung: technische Pannen, überlastete Server, negative Nutzerreaktionen. Solche Fehlstarts sind keine Seltenheit und können selbst starke Ideen ausbremsen oder dauerhaft beschädigen. Dabei lassen sich viele dieser Probleme vermeiden – durch einen Soft Launch, der Raum für Tests, Optimierungen und echtes Nutzerfeedback bietet, bevor es ernst wird. [1]

Stolperfallen klassischer Produkteinführungen

Der Moment, in dem ein neues Produkt auf den Markt kommt, ist oft von großer Aufregung und hohen Erwartungen begleitet – sowohl intern im Unternehmen als auch auf Kundenseite. Wochen oder Monate intensiver Entwicklung, Marketingkampagnen und strategischer Planung münden in einen einzigen Tag: den Launch. Doch genau hier lauern zahlreiche Stolperfallen.

Oft zeigt sich erst im Live-Betrieb, wo die Schwachstellen wirklich liegen. Server sind überlastet, Nutzer stoßen auf Bugs, Funktionen verhalten sich anders als geplant oder das Angebot trifft schlicht nicht den Nerv der Zielgruppe. All das kann in kurzer Zeit das Vertrauen potenzieller Kunden erschüttern und einen eigentlich starken Start in einen mühsamen Wiederaufbau verwandeln. Gerade in der digitalen Welt verbreiten sich negative Bewertungen und Erfahrungsberichte rasant – ein Fehlstart lässt sich nur schwer wieder einfangen.

Diese Herausforderungen betreffen nicht nur junge Start-ups, sondern auch etablierte Unternehmen. Denn egal wie gut ein Produkt in der Theorie oder im internen Test funktioniert – der reale Markt ist unberechenbar. Wer hier ohne Puffer und Lernphase direkt auf die große Bühne tritt, spielt mit hohem Risiko. Und genau an dieser Stelle bietet der Soft Launch einen strategischen Ausweg.

Soft Launch – klein starten, klug skalieren

Statt alles auf einen Stichtag zu setzen, bietet der Soft Launch eine strategische Alternative: ein gezielter, reduzierter Start mit ausgewählten Nutzergruppen, begrenzter Reichweite oder in bestimmten Regionen. Das Ziel ist nicht, direkt möglichst viele Menschen zu erreichen, sondern zunächst Erfahrungen zu sammeln – und zwar unter realen Bedingungen.

Durch diese kontrollierte Einführung lassen sich technische Schwächen, UX-Probleme oder unerwartete Nutzerbedürfnisse frühzeitig erkennen. Unternehmen können auf Basis echter Daten optimieren, Fehler korrigieren und die Nutzererfahrung gezielt verbessern, bevor das Produkt flächendeckend auf den Markt kommt. Auch Marketingstrategien lassen sich im kleinen Rahmen testen und anpassen, bevor große Budgets ins Spiel kommen.

Ein Soft Launch ist also kein Zeichen von Unsicherheit, sondern von strategischer Weitsicht. Wer ihn klug nutzt, hat nicht nur die Möglichkeit zur Nachbesserung, sondern gewinnt im besten Fall sogar erste loyale Nutzer, die später als Fürsprecher agieren.

Chancen und Herausforderungen

Ein Soft Launch klingt auf den ersten Blick wie eine Absicherung gegen das Risiko des Scheiterns – und das ist er auch. Aber wer ihn lediglich als „Testphase“ betrachtet, unterschätzt seine strategische Reichweite. In Wahrheit ist diese Art des schrittweisen Markteintritts weit mehr: ein Werkzeug, das erlaubt, am offenen Herzen des Produkts zu operieren, während es bereits schlägt – mit all den Chancen und Komplikationen, die das mit sich bringt.

Vorteile eines Soft Launch:

- Ein begrenzter Produktstart ermöglicht nicht nur das Sammeln von Feedback, sondern erlaubt gezielte Hypothesen-Tests im realen Markt, bevor größere Ressourcen gebunden werden.

- Statt sich von internen Annahmen leiten zu lassen, können Teams anhand echter Nutzerdaten validieren, welche Produktfeatures tatsächlich relevant sind – oder gestrichen gehören.

- Frühe Nutzergruppen entwickeln oft ein besonderes Gefühl von Nähe zum Produkt – ihre Rückmeldungen sind nicht nur Datenpunkte, sondern wertvolle Beziehungsmomente.

- Diese Einführungsstrategie zwingt Teams zu iterativem Denken: Statt einem einmaligen „Go Live“ entsteht ein kontinuierlicher Optimierungsprozess, der langfristig innovationsfördernd wirkt.

- Unternehmen können durch diese kontrollierte Einführung lernen, nicht nur ihr Produkt, sondern auch ihre eigene Organisation auf Skalierung vorzubereiten – etwa in Support, Kommunikation oder Deployment-Prozessen.

Nachteile eines Soft Launch:

- Eine gestaffelte Markteinführung verzeiht keine Ziellosigkeit – ohne klare Ziele, Metriken und Hypothesen wird aus der Testphase schnell ein nebulöses Dauerexperiment ohne verwertbare Erkenntnisse.

- Frühe Nutzer erleben das Produkt in einer Übergangsform, was ihre Erwartungen stark beeinflussen kann – und damit auch das spätere Urteil beim offiziellen Launch verzerren könnte.

- Die kulturelle Wirkung eines schrittweisen Rollouts kann intern lähmend sein: Wenn das Team den Eindruck hat, man sei „halb draußen, halb drinnen“, kann das die Produktenergie untergraben.

- Medienwirksamkeit und Momentum sind schwerer aufzubauen – gerade in Märkten, in denen Sichtbarkeit und „Buzz“ eine zentrale Rolle spielen, kann ein gestaffelter Start verpuffen.

- Die sanfte Produkteinführung kann auch falsche Sicherheit erzeugen: Gute Zahlen im kleinen Rahmen lassen sich nicht immer auf eine größere Zielgruppe übertragen – besonders bei Nischenmärkten.

Ein Soft Launch ist also keine Versicherung gegen Scheitern, sondern ein Werkzeug, das nur in den richtigen Händen seinen Wert entfaltet. Im nächsten Kapitel zeigen wir, wie man dieses Instrument präzise einsetzt – mit klaren Zielen, Fokus und Strategie.

Tipps für einen erfolgreichen Soft Launch

Ein gelungener Soft Launch beginnt lange vor dem eigentlichen Start: mit der bewussten Formulierung klarer Lernziele. Wer einfach „mal testet“, ohne zu wissen, welche Hypothesen überprüft werden sollen, bekommt zwar viele Daten – aber wenig Erkenntnis. Es braucht präzise Fragestellungen, etwa zur Akzeptanz bestimmter Funktionen, zur Preisbereitschaft oder zur Nutzerbindung in den ersten Tagen.

Auch die Auswahl der Testgruppe sollte nicht dem Zufall überlassen werden. Häufig wird der einfachste Markt gewählt – geografisch nah, sprachlich kompatibel, logistisch bequem. Doch wirklich aussagekräftig wird ein Test nur, wenn die Nutzerstruktur dem späteren Kernmarkt entspricht: in Verhalten, Bedürfnissen und Reifegrad. Ein falscher Testmarkt kann mehr verwirren als helfen.

Wichtig ist auch die Haltung im Team. Der Soft Launch darf nicht als halböffentliche Generalprobe behandelt werden, sondern als vollwertige Phase mit konkreter Verantwortung. Das bedeutet, Strukturen zur schnellen Auswertung und Umsetzung von Erkenntnissen müssen stehen – von UX über Produktmanagement bis zum Support.

Genauso entscheidend ist die Kommunikation nach außen. Wer das Produkt zuerst testet, sollte nicht im Dunkeln tappen. Frühnutzer akzeptieren Unfertigkeit, wenn sie Teil eines transparenten Prozesses sind. Wer ihnen klarmacht, dass ihr Feedback geschätzt und gehört wird, baut Beziehung statt Frustration auf.

Und zuletzt: Die wahren Learnings liegen oft nicht dort, wo man sie erwartet. Der Soft Launch sollte nicht dazu dienen, bestehende Überzeugungen zu bestätigen, sondern aktiv auf Widersprüche, Überraschungen und blinde Flecken zu stoßen. Genau darin liegt sein Wert – vorausgesetzt, man hat den Mut, zuzuhören.

Impuls zum Diskutieren

Woran merken Unternehmen, dass ihr Produkt reif für eine flächendeckende Markteinführung ist?

Hinweise:

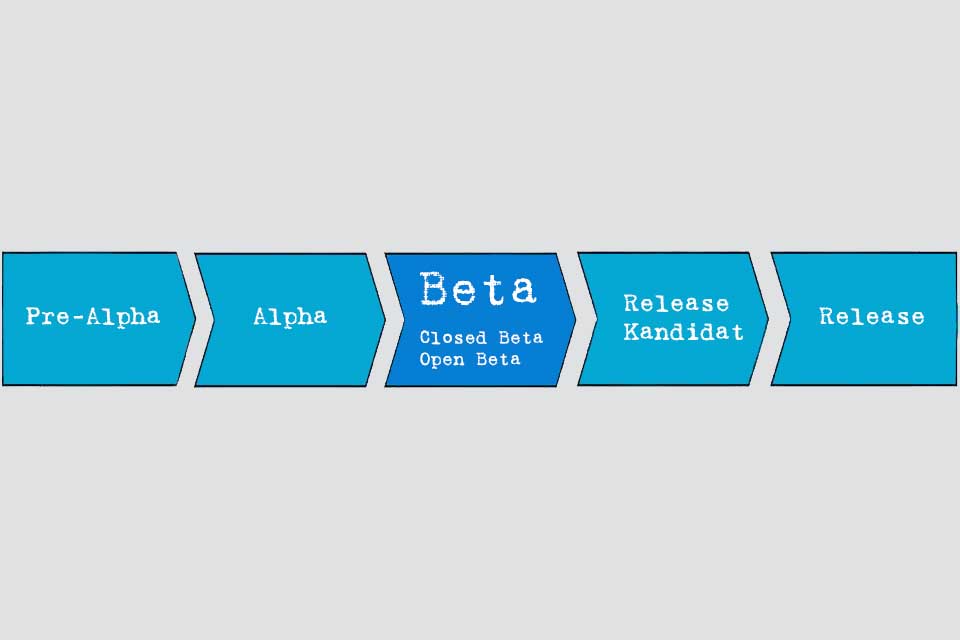

[1] Es gibt eine Reihe von synonymen Begriffen, die je nach Branche variieren:

- Soft Opening: Häufig in der Gastronomie oder im Einzelhandel genutzt. Ein Restaurant, Café oder Geschäft öffnet inoffiziell für eine limitierte Kundenzahl, um Abläufe zu testen und Feedback einzuholen.

- Beta-Test: Besonders in der Software- und Tech-Welt verbreitet. Das Produkt ist funktional, aber noch nicht final. Nutzer testen aktiv mit, Bugs und Verbesserungspotenziale werden gesammelt.

- Pilotphase: Wird oft in größeren Unternehmen oder bei Innovationen verwendet. Ein Produkt oder Prozess wird zunächst in kleinem Rahmen ausprobiert – z. B. in einer bestimmten Region, Abteilung oder Zielgruppe.

- Testmarkt: Klassisches Konzept aus dem Marketing: Einführung eines Produkts in einem klar abgegrenzten Markt, um Nachfrage, Akzeptanz und Wirkung zu analysieren.

- Early Access: Gängig in der Gaming- und SaaS-Branche. Nutzer können vor dem offiziellen Release auf das Produkt zugreifen – gegen Feedback, manchmal auch gegen Bezahlung.

- Silent Launch: Ein Produkt wird ohne große Ankündigung eingeführt, oft online. Ziel ist, zu beobachten, wie es sich organisch entwickelt – ohne Erwartungsdruck.

Hier finden Sie einen Podcast zum Thema: Der Soft Launch ist schon Monate her.

Die Inhalte auf dieser Seite dürfen Sie gerne teilen oder verlinken. Und falls Sie sich für Tipps aus der Praxis interessieren, dann testen Sie unseren beliebten Newsletter mit neuen Beiträgen, Downloads, Empfehlungen und aktuellem Wissen. Vielleicht wird er auch Ihr Lieblings-Newsletter!

Hier finden Sie weitere Informationen aus unserer Rubrik Wissen kompakt: